2022-2023学年江苏省常州市前黄高级中学强基班高一(上)段考语文试卷

发布:2024/7/31 8:0:9

一.现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共1小题,17分)

-

1.阅读下面的文字,完成下列各题。

材料一:

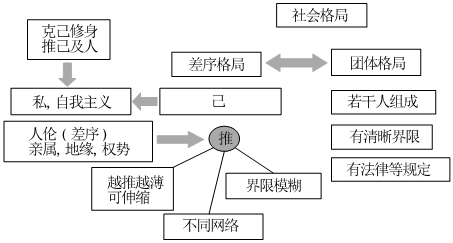

(费孝通《乡土中国》第四章“差序格局”思维导图)

材料二:

《乡土中国》中“差序格局”一词高度概括了中国传统的社会结构、人际关系的逻辑和传统文化的特点,具有丰富的文化意蕴和鲜明的社会特征。

一是差序格局的等级性。差序格局中的“序”,有等级之意。在儒家文化中,我国社会结构尤为注重人伦。“伦是有差等的次序。”君臣、父子、夫妇、政事、长幼、上下等都有着严格的伦理界限,不可逾越。“亲亲也、尊尊也、长长也、男女有别,此其不可得与民变革者也。”在传统社会中,差序格局与礼治秩序紧紧弥合在一起,可以说,差序格局是伦理纲常、等级有序等儒家伦理存在的社会基础,礼治秩序从文化上不断塑造着、强化着差序格局的存在。

二是差序格局的伸缩性。“在这种富于伸缩性的网络里,随时随地是有一个‘己’作中心的。”在家族中,以己为中心,血缘关系越近,关系网络就越紧密。依中国传统家族文化而言,五服之内一般被视为差序格局的里层,五服之外则可伸缩,弹性度较大;外戚中,更是“一表三千里”。从广泛意义上论,地缘、友缘、学缘、业缘等关系有时也纳入差序格局中的关系范畴。如“老乡见老乡,两眼泪汪汪”“亲不亲故乡人,美不美家乡水”“一辈子同学三辈子亲”等民谚俚语对这种情形作了生动的描摹。差序格局“范围的大小也要依着中心的势力厚薄而定”,中心势力愈雄厚,“格局”就愈大,反之就越小。

三是差序格局的壁垒性。在传统社会中,差序格局体现的是稀缺资源的配置模式。当资源稀缺时,如何分配资源,在没有国家计划和市场调节的情况下往往由个人依据与“己”关系亲疏远近这一标准进行。离“己”愈近,得到的资源可能就愈多。究其实质,这种资源配置模式的根本目的在于使自己利益最大化,保持已有差序格局的稳定性,同时具有强烈的排外性。而在整个社会中,差序格局则成了社会资源合理配置与自由流动的结构性壁垒。

差序格局在社会转型过程中不断被现代因子影响和浸染,在一定程度上改变着差序格局旧有的特质。有学者对费先生提出的差序格局作了拓展,认为当前我国存在着城乡差序格局、权力差序格。

(摘编自陈占江《差序格局与中国社会转型》) 材料三:

当人们普遍意识到社会急剧转型、农村面貌已经翻天覆地的时候,我们还需要阅读《乡土中国》,还可以从这样的阅读中得到颇具价值的启示。因为,作者所关注的并非只是当时的农村问题,而是整个中国文化传统问题,是中国文化传统与社会变迁的问题。

我们可以引用梁治平在其《古代法:文化差异与传统》一文中所说的一段话来印证上述观点:“一个被称作传统的东西,如果确实符合传统这个词的真实含义,那么,它就不仅仅是一个历史上曾经存在的过去,同时还是一个历史地存在的现在。因此,我们不但可以在以往的历史中追寻传统,而且可以在当下生活的折射里发现传统。今人对于历史的关注和对传统的兴趣,恐怕主要是从这里来的。”费孝通先生在《乡土重建》中也表达了上述观念:“传统的方式不但有记载可按,而且有现实的生活可查……”

明白了“传统”的此一层面的意义,我们即可重新看待和挖掘《乡土中国》的当代价值。如在《乡土中国》中,费孝通提出了乡土社会理论中的差序格局概念可能无法适用于当代日趋复杂的人际关系,但是我们可以继承和发展差序格局理论,聚焦于现实生活中人际关系法则的研究,从现实中发现中国人注重人情与面子的人际交往关系的传统。

(摘编自胡成《<乡土中国>与传统文化的重建》)(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是

A.费孝通《乡土中国》中提出的“差序格局”网络的中心是“己”,各个网络的范围都不相同,界限清晰,具有很大的伸缩性。

B.差序格局强调社会关系的等级差别,在传统社会中,儒家倡导的礼治秩序决定了差序格局的长期存在。

C.差序格局深深嵌入中国传统乡土社会中长达数千载,有着顽强的生命力和强大的历史惯性,但随着时代的变迁差序格局旧有的特质也在根本性改变。

D.差序格局作为社会学意义上的一个概念,具有丰富的文化意蕴,在当前社会转型过程中,依然颇具启示意义。

(2)下列对材料相关内容的分析不正确的一项是

A.从材料一的思维导图可以看出,费孝通先生试图通过与“团体格局”的社会结构相比较,来阐明“差序格局”的概念内涵。

B.材料二整体上采用总分总结构,主体部分采用并列结构,从三个方面揭示“差序格局”的特点,思路清晰,层次分明。

C.材料二在论述过程中综合运用了事例论证、引用论证、比喻论证等多种方法,论证有力,说理透彻。

D.材料三中引用梁治平的话,意在说明:传统不仅存在于过去,也存在于当下,传统可以在历史中追寻,也可以从当下发现,这对重新挖掘《乡土中国》的当代价值有重要意义。

(3)下列说法中,不能说明差序格局是以“己”为中心的一项是

A.弟子人则孝,出则悌。(《弟子规》

B.老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。(《孟子•梁惠王上》

C.志不强者智不达,言不信者行不果。(《墨子•修身》)

D.身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。(《礼记•大学》)

(4)材料二、材料三都谈到了费孝通的“差序格局”,但侧重点又有不同。请结合材料简要分析。

(5)《红楼梦》第四回“雨村判案”故事的梗概为:冯家和薛家因为争买一个丫头(其实是甄士隐女儿甄英莲)而发生争执,拐子收了冯家钱又把丫头卖给薛家,薛蟠便喝令手下人把冯家公子冯渊打死了。贾雨村正要判案的时候一个幕僚拦住他,给他看“护身符”,贾雨村便改了结果,向冯家说薛蟠得病死了,就多赔了点银子给冯家,冯家就没什么好说的了,贾雨村借此拉拢薛家。

请结合材料二的内容,简要分析这一情节如何体现“差序格局”伸缩性的特点。组卷:11引用:7难度:0.7

(二)现代文阅读II(本题共1小题,18分)

-

2.阅读,回答问题。

潘七爷

胡金洲 清末,巫山有一旺户,兄弟六人,人称潘家六大爷。六兄弟个个膀粗腰圆,全是川江上戏水捉船①的高手。特别是潘大爷,更是捉船之魁。捉船之关键在于把舵,凭眼手腿三种功夫。眼看,看江上急湍缓湍还是左湍右湍,把舵的手便视此而着劲,一双腿始终如船桩一般稳立不动。潘大爷将这三种功夫拿捏得忒转,三峡之上的船家一提起潘大爷,没有不竖大拇指的。

那年,潘大爷在龙头滩捡了一个小兄弟,十六岁出头。据说他跟爹从京城逃难进川,船撞龙头滩,爹没了,他卧在江滩上。潘大爷收留了他,认作兄弟,排序老七,人称潘七爷。七爷个小,白净,细眉大眼,像个女娃,但眉眼之间露出强悍男人那股杀气。当时,潘大爷在心里暗暗吃惊,一下子给镇住了。

七爷与大爷如影随形。一晃三年,潘七爷的眼手腿功夫不输潘大爷。

六爷不服,跟老七比试。五爷立船头,六爷捉舵,占一条船。大爷和七爷占一条船,七爷捉舵。二船夜走瞿塘峡。月黑风高,水流马奔。二船驾轻就熟,一袋烟工夫,抢过瞿塘峡。上得岸来,六爷暗中使绊儿,欲使七爷当众出丑,变平手为胜手。谁知七爷一个铁担回身,桩插一般,六爷随即一骨碌倒地。

从此,潘家六兄弟都知七爷身上功夫了得,再也不敢轻易招惹他。不过,奇怪的是,七爷自被收留的那日起,一直独处一室,从不与六位哥哥同居。潘大爷也不吱声,任由他去。六爷几次想破解,均被潘大爷喝止。特别是被七爷武戏之后,他更是不敢究根究底了。

作为巫山的船家,免不了拉纤。不拉纤的是船家婆娘和细娃儿。潘七爷来潘家三年却从没赤着脚板蹚过一次刀一般的石滩,肩膀依然白皮细肉。潘大爷说他年纪小,还说潘家六条木船,有六位爷就够了,七爷肩膀上落不落纤绳不是什么大事。

可这次不同,潘七爷不仅要上船而且非要上滩拉纤不可。潘大爷拗不过七爷,长长叹了一口气,说:这次行动非同往常,船上载的都是军用辎重,晚一步关系那边千万弟兄的性命。大家需改往日赤身习惯,穿鞋抿裤披坎肩,抓紧时间一同赶路!

军用辎重从宜昌装船,运至万县,然后上岸由车马运到重庆和成都,装备响应武昌起义的川军。行前,潘大爷安排七爷坐六爷的船殿后,他捉第一条船打头阵。当天夜深人静,潘七爷一个人偷偷来到龙头滩探查水情。龙头滩离七兄弟住宿的地方有十里多路,虽说不是大滩,但极为凶险。当地有一民谚“早三坨晚三坨,龙头扬起有得活”,说的就是龙头滩“三坨石”早晚水情变化无常。鲁莽行船,十之八九要撞滩的。潘七爷的爹就是在这儿撞没的。

返回,潘七爷闯进六兄弟同住的大屋,高声嚷道:哥哥们!起来!快起来!潘大爷睡眼惺忪:出啥子事嘛,火烧屁股这么急!个个赤身而起。潘七爷侧过脸说:我刚才去过龙头滩,水情有变,明天一定要改道走!潘大爷打了一个哈欠,说:咋走听我的!不行!潘七爷怒目圆睁,一定得走左江道!潘大爷一拍大腿:你知道个屁!潘七爷转身冲出屋外,嚷道:明天有你们好哭的!

第二天一大早,大家拗不过潘七爷,七爷和六爷捉第二条船。万一有变,第二条船便为旗船。六条船间距百米,依次逆流而上。潘大爷站立船头,打旗看水。雇来的众船夫奋力划桨,桨花飞扬,煞是壮观。

接近龙头滩,七弟兄上岸拉纤。潘大爷大声吆喝:龙王爷!保佑!潘家兄弟闯滩!众人扯开喉咙,吼起川江号子:举义旗,应武昌,剪长辫,得解放……嗨哟,嗨哟!高亢之音在江面上回荡。一群银色江鸥前后相随,上下翻飞,久久不去。

过了龙头滩,潘大爷重新上船复行右江道,右江道水面宽阔。潘大爷高举手旗,发出旗语:继续前行。突然间,江上一个回流窝出,接着水柱趵突,似巨擘出水,托起船头猛地将船回抛到龙头滩上……随之,连人带物吞噬腹中,如龙激流翻滚着席卷而去……

潘七爷呼天抢地大喊:大哥!我的大哥啊!同时,六爷丢开舵把就要跳江救兄,七爷大声喝止。旋即,高举起一面黄旗,向身后四船发出旗语:不许掉队!随我前行!

五条船鱼贯进入左江道,上溯而去。

数日后,船队到达万县码头。当天,四川宣告脱离清政府。

卸罢辎重,五弟兄就要返程寻找潘大爷,却死活不见七爷的人影。正在此时,岸上旅店的店家急急忙忙送来一封书信交给六爷,上写:各位哥哥:小弟本是镶黄旗世袭王爷之女,名婉云。因父亲同情变法被朝廷追杀,流落至此。感谢各位兄长多年抚养与厚爱。我自被大哥救起,便依恋大哥。今大哥已去,我亦随之去矣!小弟老七绝笔。

潘家五弟兄顺流而下,沿途寻觅潘七爷,最后在龙头滩头找到尸体。但终不见潘大爷。五弟兄将七弟与大哥衣冠葬于龙头滩左岸之上。

(有删改)【注】①当地称驾船为捉船。

(1)下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是

A.作品开头用平稳的静态叙事交代故事背景、地点,引出潘大爷这个重要人物,并介绍其身份、功夫,为故事展开蓄势。

B.在潘家三年,七爷强壮起来,并跟随大哥练就了一身驾船的过硬本领,但六爷不服,欲与老七比试,这成为情节启动的触发点。

C.面对潘大爷落水遇难,六爷欲跳江救兄,七爷喝止;而最终自己却跳江殉情,可见七爷的性格中存在矛盾纠结的一面。

D.过龙头滩,潘大爷的吆喝声、众人扯嗓吼起的川江号子声、江鸥上下翻飞的振翅声连成一片,汇成了一首壮美激越的生命交响曲。

(2)下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.本文是一篇传奇小说。在唐、宋时代,传奇有着“作意好奇”的特点;但本“传奇”是指情节离奇或人物行为不寻常的故事。

B.小说先快节奏地倒叙了七爷来到潘家以后的三年生活,表现潘大爷对七爷的照顾与厚爱;也是对文末七爷书信内容的巧妙暗示。

C.描写潘大爷遇难的时候,作者巧用比喻手法,写出江流激荡,水浪凶猛的景象。寥寥数语,却将一个惊心动魄的场面勾画了出来。

D.小说情节跌宕起伏,引人入胜。潘大爷的遇难将情节发展推向高潮,而结尾潘七爷殉情出人意料,有着传奇小说“传奇”的魅力。

(3)小说在结尾处揭示了七爷是女儿身,既出人意料,又在情理之中,这是因为小说中有大量的伏笔。请指出四处。

(4)有评论认为,这篇小说“圆满实现了小小说咫尺之间涵纳万里之象的美学意图”,请结合文本,具体说说这篇小说“涵纳”的“万里之象”。组卷:11引用:3难度:0.5

(二)语言文字运用II(本题共1小题,9分)

-

7.阅读短文,完成问题。

ㅤㅤ《红楼梦》意蕴极其丰美,叶朗教授认为,《红楼梦》的意蕴大致可以分析为三个层面。

ㅤㅤ第一个层面,是《红搂梦》以前所未有的广度和深度真实地反映了清代前期的社会面貌和人情世态。第二个层面,是它的悲剧性。《红楼梦》的悲剧性不简单在① ,也并不只在于四大家族衰亡的悲剧,还在于曹雪芹提出了一种审美理想,而这种审美理想在当时的社会条件下是必然要被毁灭的悲剧。

ㅤㅤ曹雪芹的审美理想是从汤显祖那里继承下来的,其核心是肯定“情”的价值,追求“情”的解放,追求人性解放。汤显祖讲的“情”一方面和“理”(封建社会的伦理观念)相对立,一方面和“法”(封建社会的社会秩序、社会习惯)相对立。他认为“情”是人生而有之的人性,它有自己的存在价值,② 。

ㅤㅤ第三个层面,是它处处渗透着作家对整个人生深刻的哲理性感悟。这种感悟表现为两个方面:一是对人生(生命)终极意义的追问;一是对命运的体验和感叹。③ ,而宇宙是无限的。与此相联系的,是人的命运。《红楼梦》中渗透着对人的有限生命和人的命运的最深沉的伤感,它像一声悠长的叹息,使小说弥漫着浓郁的诗意。

(1)下列句子中的括号和文中画横线处的括号,用法相同的一项是

A.中国哲学中的“空”不是“万境归空(空白虚无)”,而是“空(万物的源泉)纳万境。”

B.曹雪芹的世界观(体现在贾宝玉身上)是把“有情之天下”作为人生的终极意义。

C.中国共产党领导人民打江山、守江山,守的是人民的心。(热烈鼓掌)

D.他用稚嫩的笔体写下:《红楼梦》真是一部“千红一枯(窟)”的伟大悲剧。

(2)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。组卷:20引用:6难度:0.5

四、写作(60分)

-

8.阅读下面的材料,根据要求写作。

看到中国题材的迪斯尼动画电影、BBC推出的《杜甫》专题纪录片、德国电视剧中提及“庄周梦蝶”、法国动画中加入说中国话的桥段,中国观众普遍会觉得新奇,甚至在网上热议;对在中国影视剧中频繁出现西方流行文化或日本动漫元素、“美剧迷”“韩剧粉”群体不断壮大,中国观众则早已司空见惯,习以为常。

对上述现象,你怎么看?请据此写一篇文章,阐述你的看法和理由。

要求:结合材料,选好角度,自拟标题;不要套作,不要抄袭;不得泄露个人 信息;不少于800字。组卷:12引用:3难度:0.1