2023年陕西省咸阳市兴平市南郊高级中学高考语文三模试卷

发布:2024/8/2 8:0:9

一、现代文阅读(37分)(一)论述类文本(本题共1小题,19分)

-

1.阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

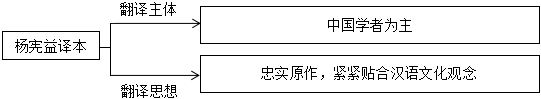

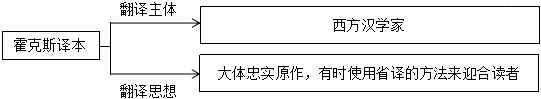

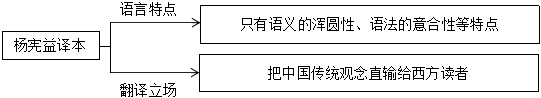

中国学者进入典籍英译领域时间相对较晚,据现有汉学书目统计,中国典籍译本绝大多数是由西方汉学家或独立、或在中国合作者帮助下完成的。传教士以降的西方译者为中国典籍的异域传播做出了不可磨灭的贡献,但以往的西方译者翻译中国文化典籍时,大多采取迎合译语读者的翻译策略,翻译过程中曲解、误译中国文化之处比比皆是。此外,中国古代经典文本的语言具有语义的浑圆性、语法的意合性和修辞的空灵性这三大特点,使得绝大多数外国学习者难以在较短的时间内触及中华文化的内核。然而,典籍英译的主要目的,是向西方世界介绍真正的中国传统文化,促进中西文化交流和发展,让西方了解真正的中国。我们应当客观、公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距,从典籍翻译大家身上汲取翻译的智慧,获取前行的指导和力量。在这方面,对杨宪益、戴乃迭(英国籍)合译的与英国人霍克斯翻译的《红楼梦》译本的比较,是一个值得我们静下心来认真思考的课题。这两个译本于20世纪70年代出版,三位译者皆因此获得巨大声誉,也同时掀起了翻译界此后对两种译本经久不息的对比研究热潮。在这过程中,我们应深入了解中国典籍的外译事实,客观分析两种译本的优长与不足,将中国的本土经验和理论与西方翻译理论相结合,取其精华,让中国的翻译研究与实践在传承和发展的良性循环中获得升华,在实践中不断培养和提高我们讲述中国故事、构建中国话语体系的时代能力。

(摘编自辛红娟《中国典籍“谁来译”》)材料二:

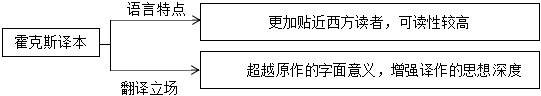

翻译思想是决定译者翻译行为和翻译结果的主因,只有通过其翻译思想,读者才能理解其翻译过程中所采取的种种策略,也才能对这些策略所产生的译文进行更客观的评价。从霍克思的译本中可见,他对原文采取了大多时候“忠实不渝”、间或背信弃“意”的态度。为证此言,举个背信弃“意”的例子。《红楼梦》第一回中,曹雪芹用了一个较长的段落交代自己的写作目的,并说明选用“甄士隐”和“贾雨村”作为人物姓名的缘由,为读者理解整部小说进行铺垫。霍克思在其译本中大胆地省却了这段文字的翻译,直接从“列位看官:你道此书从何而来?”译起。霍克思的省译,显然不是漏译或者不能译,最有可能的原因,是霍克思对其译本艺术性的考量。为了实现译本与原著在艺术性方面的等值或者说最大程度的接近,霍克思将“忠实”的对象定位于篇章层面。杨宪益的翻译可以称之为“临摹式翻译”。“临摹”是初学书画之法,就是照着一幅书法或者绘画描其形而逮其神,最终达到与原作的惟妙惟肖。临摹者往往会将忠实原作视为自己对艺术的全部追求,杨宪益翻译的《红楼梦》正是这样一件艺术性高超的临摹作品。

(摘编自党争胜《霍克思与杨宪益的翻译思想刍议》)材料三:

从当下国际学界关于两百年《红楼梦》翻译史及诸种译本的研究来看,大多数学者对杨译本和霍译本给予了充分的认可,学界就这两种译本的翻译技术性问题有着相当细致的讨论。然而我所感兴趣的不是翻译的技术性问题,而是这两位译家及两种译本的语言修辞、文化身份、翻译立场与翻译策略的差异性等问题。杨宪益译本的翻译立场与翻译策略更注重推动英语贴着汉语文化观念的地面行走,所以杨译本不可遏制地透露出把中国文化传统及其风俗观念直输给西方读者的翻译立场,这也是杨译本失去西方英语读者的重要原因之一。不同于杨译本,霍译本的翻译立场与翻译策略超越了汉语《红楼梦》的字面意义,而旨在探求汉英双语背后两种异质文化观念之间相互理解与解释的适应性。他使用西方本土读者谙熟且可以接受的地道的英语及其文化、风俗等观念,以此来创造性、补充性与生成性地重构《石头记》,从而完成了两种异质文化观念之间的转换生成。

(摘编自杨乃乔《(红楼梦)与The Story of the Stone——谈异质文化观念的不可通约性及其翻译的创造性》)(1)下列对材料相关内容的梳理,正确的一项是

A.

B.

C.

D.

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是

A.现有汉学书目的统计表明中国学者作为典籍翻译主体的比例并不高,这与我国学者进入典籍英译领域的时间相对较晚有关。

B.中国翻译界应该增加典籍翻译的数量,改变我国典籍主要由国外学者翻译的局面,这样才能增强构建中国话语体系的能力。

C.学界对杨译本和霍译本的比较并不在翻译的技术性层面,而主要集中在其翻译立场与翻译策略的差异性问题上。

D.近年来中国文化“走出去”所遇到的障碍,让本土的翻译经验与西方翻译理论孰优孰劣成为一个学者们竞相讨论的问题。

(3)下列对材料相关内容的分析和评价,正确的一项是

A.材料一分析了杨译本的长处和不足,指出应当客观公正地看待中国典籍翻译实践和接受之间的窘况与差距。

B.材料二使用“临摹”的概念,意在强调杨译本对于《红楼梦》的绝对忠实,这与霍译本的间或背信弃“意”形成了对比。

C.材料三认为只有完成两种异质文化观念转换生成的翻译者,才有可能创造性、补充性与生成性地重构《石头记》。

D.材料一提纲挈领,从总体述说中国典籍“谁来译”的问题,材料二和材料三则分而论之,三则材料呈现出总分的结构。

(4)请根据材料二,简要说明杨宪益与霍克思对译文艺术性的理解有何不同。

(5)评价一部中国典籍译本是否优秀,可以有哪些标准?请结合材料进行概括。组卷:9引用:8难度:0.6

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共1小题,18分)

-

2.阅读下面的文字,完成各题。

文本一:

放猖

废名 故乡到处有五猖庙,其规模比土地庙还要小得多,土地庙好比是一乘轿子,与之相比五猖庙则等于一个火柴匣子而已。猖神一共有五个,大约都是士兵阶级,在春秋佳日,常把他们放出去“猖”一下,所以驱疫也。“猖”的意思就是各处乱跑一阵,故做母亲的见了自己的孩子应归家时未归家,归家了乃责备他道:“你在哪里“猖”了回来呢?”猖神例以壮丁扮之,都是自愿的。有时又由小孩子扮之,这便等于额外兵,是父母替他许愿,当了猖兵便可以没有灾难,身体健康。我当时非常羡慕这种小猖兵,心想我家大人何以不让我也来做一个呢?猖兵赤膊,着黄布背心,这算是制服,公备的。另外,谁做猖谁自己得去借一件女裤穿着,而且必须是红的。装束好了以后,再来“打脸”。打脸即是画花脸,这是我最感兴趣的,看着他们打脸,羡慕已极,其中有小猖兵,更觉得天下只有他们有地位了,可以自豪了,像我这天生的,本来如此的脸面,算什么呢?打脸之后,再来“练猖”,即由道士率领着在神前画符念咒,然后便是猖神了,他们再没有人间的自由,即是不准他们说话,一说话便要肚子痛的。这也是我最感兴趣的,人间的自由本来莫过于说话,而现在不准他们说话,没比这个更显得他们已经是神了,他们不说话,他们已经同我们隔得很远,他们显得是神,我们是人是小孩子,我们可以淘气,可以嬉笑着逗他们,逗得他们说话,而一看他们是花脸,这其间便无可奈何似的,我们只有退避三舍了,我们简直已经不认得他们。何况他们这时手上已经拿着叉,拿着叉郎当郎当的响,真是天兵天将的模样了。说到叉,是我小时最喜欢的武器,叉上串有几个铁轮,拿着把柄一上一下郎当着,那个声音把小孩子的什么话都说出了,便是小孩子的欢喜,我最不会做手工,我记得我曾做过叉,以吃饭的筷子做把柄,其不讲究可知,然而是我的创作了。我的叉的铁轮是在城一个高坡上(我家住在城里)拾得的洋铁屑片剪成的。在练猖一幕之后,才是名副其实放猖,即由一个凡人拿了一面大锣敲着,在前面率领着,拼命地跑着,五猖在后面跟着拼命地跑着,沿家逐户地跑着,每家都得升堂入室,被爆竹欢迎着,跑进去,又跑来,不大的工夫在乡一村在城一门家家跑遍了。我则跟在后面喝彩。放猖的时间总在午后,到了夜间则是“游猖”,这时不是跑,是抬出神来,由五猖护着,沿村或沿街巡视一遍,灯烛辉煌,打锣打鼓还要吹喇叭,我的心里却寂寞之至,正如过年到了元夜的寂寞,因为游猖接着就是“收猖”了,今年的已经完了。

到了第二天,遇见昨日的猖兵时,我每每把他从头至脚打量一番,仿佛一朵花已经谢了,他的奇迹都到哪里去了呢?尤其是看着他说话,他说话的语言太是贫穷了,还不如不说话。

(有删改)

文本二:

莫须有先生教国语

废名 莫须有先生教国语,第一要学生知道写什么,第二要怎么写,说起来是两件事,其实是一件,只要你知道写什么,你自然知道怎么写。要小孩子知道写什么,其实很简单,只要你自己是小孩子,你能懂得小孩子的欢喜你便能引得他们写什么了。

莫须有先生在金家寨小学教国语,有一回出一个“荷花”的作文题,因为他小时喜欢乡下塘里的荷花、荷叶、藕。凡属小孩子都应该喜欢,而且曾经有李笠翁关于这个题目写了一篇很好的散文,莫须有先生自己的文章还近于诗,诗则有时强人之所不能,若李笠翁的《芙蕖》能说到荷叶的用处,是训练小孩子作文的好例子。荷叶还可以拿到杂货店里去包东西。莫须有先生出了荷花这个题目,心里便有一种预期,不知有学生能从荷塘说到杂货店否?结果没有,莫须有先生颇寂寞,有一学生之所作,篇幅甚短,极饶意趣,他说清早起来看见荷塘里荷叶上有一小青蛙,青蛙蹲在荷叶上动也不动一动,“像羲皇时代的老百姓”,莫须有先生很佩服他的写实。

民间有“放猖”“送油”的风俗,莫须有先生小时顶喜欢看“放猖”,看“送油”,现在在乡下住着,这些事情真是“乐与数晨夕”了,颇想记录下来,却是少暇,因之拿来出题给学生作文,看他们能写生否,他们能将“放猖”“送油”写在纸上,国语教育可算成功了。作这两个题目的学生很多,但都不能写得清楚明白,令异乡人读之如身临其境、一目了然。可见文字非易事,单是知道写什么也还是不行的。小孩子都喜欢“放猖”,喜欢“送油”,然而他们写不出,他们的文字等于做手势而已。

莫须有先生坐飞机以后,已经重来大学执教了,莫须有先生又开始有闲作文章,乃居然写了一篇《放猖》,此事令他很愉快,好像是一种补过的快乐。

(节选自《莫须有先生坐飞机以后》,有删改)(1)下列对文本一相关内容和艺术特色分析鉴赏,不正确的一项是

A.火柴匣子是日常生活中的事物,文章将猖神庙比作火柴匣子,既强调猖神庙的小,也点出猖神世俗性的一面。

B.猖兵画花脸后显得有地位,而“我”天生面反而不算什么,这个对比表达了“我”对猖兵的羡慕之意。

C.“仿佛一朵花已经谢了”,这个比喻写猖兵的“奇迹”不再,也写“我”因放猖结束而感到失落。

D.文章写了放猖从开始到结束的全过程,结构紧凑,不枝不蔓,这表明“我”对放猖这一活动的记忆十分深刻。

(2)下列对文本二相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.莫须有先生让学生写荷花时,期待他们从荷花说到杂货店,是因为他希望学生作文时能写到生活实际。

B.莫须有先生所说的“写生”,是指文章应该把事物写得清楚明白,让对该事物陌生的人读了也能一目了然。

C.小孩子喜欢“放猖”“送油”,却写不出,这说明作文除了要知道写什么,还要知道怎么写。

D.莫须有先生在乡下时要写“放猖”以记民俗,但未写成,后来弥补了这一过失,所以说是“补过的快乐”。

(3)文本一中画线部分用了多个“跑”字,请简要分析这样写的好处。

(4)文本二指出,教小孩子作文要“能懂得小孩子的欢喜”,谈谈文本一是如何实践“能懂得小孩子的欢喜”这一主张的。组卷:431引用:12难度:0.5

(二)语言文字运用Ⅱ(共1小题,9分)

-

7.阅读下面的文字,完成各小题。

这小城并不怎样繁华,只有两条大街,一条从南到北,一条从东到西,而最有名的算是十字街了。

十字街口集中了全城的精华。十字街上有金银首饰店、布庄、油盐店、茶庄、药店,也有拔牙的洋医生。

这小城里面以前住着我的祖父,现在埋着我的祖父。

我生的时候,祖父已经六十多岁了。我长到四五岁,祖父就快七十了。我还没有长到二十岁,祖父就七八十岁了。祖父一过八十,祖父就死了。

从前那后花园的主人,而今不见了。

那园里的蝴蝶,蚂蚱,蜻蜓,也许还是年年仍旧,也许现在完全荒凉了。

小黄瓜,大倭瓜,也许还是年年的种着,也许现在根本没有了。

那早晨的露珠是不是还落在花盆架上,那午间的太阳是不是还照着那大向日葵,那黄昏时候的红霞是不是还会一会儿工夫变出来一匹马来,一会儿工夫变出来一匹狗来,那么变着。

(1)文中写到自己的祖父,没有一处使用“他”,这样写有什么好处?

(2)文中画横线的部分除了比拟以外还使用了哪种修辞手法?请结合原文分析其表达效果。组卷:9引用:2难度:0.5

四、写作(60分)

-

8.阅读下面的材料,根据要求写作。

热播电视剧《人世间》中,三姊妹中的老三周秉昆只是一个普通体力工人,相对于做了高官的哥哥、做了教授的姐姐,是不优秀、不成功的。但是他引起了更多观众的共鸣,得到了更多观众的肯定和赞赏。因为他虽然平凡,但努力生活,善良快乐,勇于担当,称得上一个好儿子、好丈夫、好父亲、好弟弟、好朋友。

很多观众纷纷发表评论:在所谓的优秀和成功之外,简单的快乐,平凡的担当,也是一种可贵的、值得赞赏的价值。

对此你有什么感触和思考呢?请你结合自己的认识、感受和思考,写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。组卷:9引用:5难度:0.6