2023-2024学年吉林省通化市梅河口五中高三(上)开学语文试卷

发布:2024/7/26 8:0:9

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共1小题,17分)

-

1.阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

在城市,它记录公交车轨迹,提供实时到站预报;在乡间,它精确引导拖拉机;在高原无人区,它守护藏羚羊迁徙路线;在东南沿海,它像“保护神”一样陪伴渔民驾船出海……北斗系统全面服务交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等各行各业,综合效益不断显现。

2020年6月23日,长征三号乙运载火箭托举着北斗卫星导航系统第五十五颗卫星顺利进入预定轨道,发射取得圆满成功。至此,西昌卫星发射中心用20年44次北斗发射百分百成功,向祖国和人民交上了一份完美的答卷。

(摘编自王胜等《44次北斗发射百分百成功》,《人民日报》2021年12月14日) 材料二:

面对复杂未知的地月空间环境,科技人员不畏艰难、勇于创新,从绕月拍摄到飞跃探测,从月背着陆到落月采样,探月工程六战六捷,“绕、落、回”三步走规划圆满收官,创造了月球探测的中国奇迹。

(摘编自《弘扬探月精神勇攀科技高峰》,《人民日报》2021年12月8日)[注]嫦娥,神话中由人间飞到月亮上去的仙女。《淮南子•览冥训》:“羿请不死之药于西王母,袁娥窃以奔月。”恒又作姮。为避汉文帝刘恒的名讳,改“恒娥”为“嫦娥”。

材料三:

伟大事业孕育伟大精神,伟大精神引领伟大事业。新时代航天精神,既是传统精神的延续,又具有鲜明的时代特征,成为我国航天事业在新时代不断取得新辉煌的巨大动力。

追求梦想,不懈奋斗,是航天精神的动力源泉。“天高地迥,觉宇宙之无穷。”千百年来,从“嫦娥奔月”到“万户飞天”,从“灯塔”卫星导航到北斗全球圆梦,华夏民族不断抒发对宇宙的浪漫想象和努力探索的激情。探月梦、北斗梦连着航天梦、中国梦,勇于追梦、敢于逐梦的航天精神,照亮了几代人的跋涉与跨越。

勇于探索,自主创新,是航天精神的关键核心。对未知领域的探索,是人类进步的不竭动力。一项项关键技术的突破,一道道科学难题的破解,无不是中国航天精神的生动体现。嫦娥三号落月后,作为备用的嫦娥四号,没有重复嫦娥三号的任务,而是勇闯科学探测无人区,实现了多个世界首次,率先揭开了月背的神秘面纱。正是这样的精神,激励着航天事业稳步向前,为人类探索宇宙的伟大事业作出卓越的中国贡献。

协同攻坚,合作共赢,是航天精神的根本支点。探月工程和北斗工程的成功,是中国特色社会主义制度新型举国体制优势的生动展现。亿万双手,托举“嫦娥”;亿万颗心,牵挂“北斗”,数十万科技人员凝心聚力,合力攻关,共同谱写了“举国上下一盘棋,千军万马大会战”的动人篇章。

星空浩瀚,探索永无止境。服务全球、造福人类,中国北斗走向世界;登陆月球、飞向火星,行星探测迈向深空。中国向航天强国迈进的足音铿锵,不论走多远,我们的初心永远不会改变。新时代航天精神必将激励我们继续迎难而上、奋勇攀登新的高峰。

(摘编自冯华《弘扬探月精神建设航天强国》、余建斌《弘扬新时代北斗精神服务全球造福人类》等,《人民日报》2021年12月)(1)根据材料一,下列不涉及北斗卫星导航系统的一项是

A.平潭大桥管理处全天候监测桥梁形变情况。

B.厦门交管部门实时监控马拉松比赛期间城市路况。

C.青海牧民在羊身上安装定位芯片。

D.绍兴市某社区组织居民进行核酸检测。

(2)复兴中学开展研究性学习,“月球探秘”项目组拟安排一些学习活动。根据材料二,下列不合理的一项是

A.邀请嫦娥一号设计师来校做“再入返回”科普讲座。

B.检索与“月背着陆”和“中继通信”有关的科普文章。

C.观看嫦娥五号采集的月壤样品展览的视频。

D.撰写对嫦娥五号航天器设计师的访谈提纲。

(3)下列对材料三论证的相关分析,不正确的一项是

A.全文采用“总—分—总”的论证结构,层次分明,条理清晰。

B.第三段先提出观点并加以阐述,再举例论证,最后揭示意义。

C.文中引用了古诗、古文、神话传说等,增强了论证的逻辑性。

D.末段表达对中国航天事业进一步发展的期待,点明论证目的。

(4)根据材料三,简要概括新时代“航天精神”的内涵。

(5)“嫦娥”系列航天器的命名意蕴深远,请结合材料二、材料三简要分析。组卷:6引用:6难度:0.7

(二)现代文阅读II(本题共1小题,18分)

-

2.阅读下面的文字,完成下面小题。

搬家不如搬石头

范稳 南山村在老鹰山下,一些山头高过了鹰的翅膀。老鹰山很多年都没有见着老鹰了,不只鹰恨山高,而且人穷了,连鹰都不愿来。外面的人到南山村,大多也会这样感叹:这样的山旮旯里,怎么活人?

南山村曾经有一个很光荣的名字——南山营盘,几百年来这里都是戍边将士们的守关之地。在村庄的上方老鹰山上,清朝时就有一块界碑,现在叫198号碑。明洪武年间,朱元璋的手下大将平定云南,兵锋所指,乾坤奠定。走得最远的一支队伍一路随军征战,直到在南山村驻扎了下来。他们奉大明皇帝之命屯田戍边,新的家园便在先祖的解甲处建立。

百户长曹应征被南山村的曹姓人家奉为一世祖,年年清明节曹氏家族男性无论老幼都要去老祖先的坟上祭祖。朝代更替,沧海桑田,曹姓人家在岁月的深处为国家守关卡,距今已传了二十四代。有他们在,国家的版图上所标记的这块土地就有了炊烟宁静的飘拂,有了牛羊悠闲的啼叫,有了人欢马嘶、鸡鸣狗吠,以及一代又一代的山里人伴随着苦难但也充实的岁月。

每年带领族人祭祖的人是村长曹前宽。在新世纪来临的那个祭祖日,曹前宽在列祖列宗的坟前上了香,摆上供品,念了祭祖文,带着大家三拜九叩,然后杀了一只大红公鸡,鸡血滴到一个酒桶里。血酒先敬了祖先,然后村里的老少爷们儿一人一碗,一饮而尽。大家都知道,族长有话要说了。

他说前天我到乡里跟乡长说,我们要开一条路。乡长说,你们的村庄得癌症了,水流光土流光,庄稼树木不长,只剩下石头。这叫“生态癌症”,你懂不懂?县上不会给你们修路的钱,那样不如把你们搬下来。

参加祭祖的男人们还记得,他们的族长那一天在列祖列宗面前动感情了,发火了。他的大嗓门把山风都挡回去了,林中的鸟儿也吓得噤了声:

“我们南山村就要守不住了!守不住老祖先创下的这点基业,也守不住老祖宗的坟,更没办法守住老鹰山上那块碑!没有一条路,我们就活该受穷!现在拿出打仗时的劲头来,就是用指头抠,我们也要从岩壁上抠出一条公路来!”

这一番话,得到村里四五十岁以上的汉子们的共鸣,他们说,我们的老祖先从洪武年间就来到这里给国家守卡子,老祖先的坟就在我们身边,我们咋个能搬走?啥叫“生态癌症”我们不认得,我们穷死饿死也不搬家!

而那些二三十岁的年轻人则纷纷说,你们这些老辈子也不想想我们的日子不好过,看看我们的村子,现在哪里还有点人气?山下有现成的大马路,做个生意打个工都方便,哪样不比山里好?人挪活,树挪死,这些道理你们难道不晓得吗?

曹家后人们在先祖面前吵翻了天,最后还是族长曹前宽一锤定音:“父老乡亲,老少爷们儿,自古修路架桥,是功德无量的大事。老祖先看着我们哩。你们年轻人要出去打工讨生活,我们不反对。我们这辈人,不给你们修一条路出来,你们就只有走出去的脚,没有走回家的心。路修通了,我就不信我南山村过不上好日子。我们就是搬走石头,也不搬家!”

就这样,南山村的挖路战争开始了。那时南山村算上曹前宽只有三个党员,都和曹前宽差不多年龄。他们提了钢钎大锤,率先站在了山岩子下。开工前,曹前宽动了点心思,他没让大家将路从村口修下山,而是从山下往山上挖。他说,路挖不到家门口,谁也别想当逃兵。村里连一台凿岩机都没有,全靠汉子们抡起大锤干。他们不是专业的筑路队,要种地养家糊口,还要外出打工挣钱,经常在工地上的,就只有六七个像曹前宽这样的老倌。他们上午做完地里的活计,下午靠钢钎、铁锤、凿子、锄头、十字镐、背篼、撮箕、绳索等最简单的工具,像与时代不合拍的老愚公,年年挖山不止,干得连掌心都是一层层厚厚的老茧。每个月能把路挖出去一二十米,都让人心生希望。

曹前宽经常说,没有哪个比我更懂这些石山了,它就是一本书,就看你读得烂不烂。人家读书,这个倔老倌读石山。曹前宽仿佛读书破万卷,开山如翻书。

当然也有他读不懂的时候,路挖到鹰爪岩子时,曹前宽说我们半年就可以把它干通了。可是,他们干了整整三年,鹰爪岩子还是锋利地悬在人们的头顶,就像一团啃不动的骨头,令人恨得牙痛。

连曹前宽也没有想到,这区区五公里的出村道路,全村人竟然一挖就是十二年!而曹前宽就像一头和大山较劲的不知天高地厚、不管不顾的老牛。

……

这几天,省里来了两个电视台的记者在南山村采访,他们跟随曹前宽在筑路工地上来来回回地拍了两天,还去拍了198号界碑。记者说,老曹你真不容易,不等不靠、不伸手不叫苦,干一条公路干了十多年,干出了一种精神。难能可贵啊!曹前宽对记者说,带村人修路,不过是在大山围堵中找一条出路,在贫困的煎熬中找一条生路。不然年轻人就不愿回来了嘛,村庄就守不住了嘛。

王记者说,你知道不,已经有人把你老人家“搬家不如搬石头”的话报到省里去了,老曹,你要当典型了。曹前宽说,当年支前时生死不管,为国家守边疆,我当过典型;现在又不打仗,我算个什么典型?

王记者反问道:“这么大一场脱贫攻坚战,不算打仗?我看比当年打仗还艰难。”

(节选自长篇小说《太阳转身》,有删节)(1)下列对文本相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.曹前宽是族长,也是村长、党员;他有远见,懂民情,能吃苦,带领村民打挖路战,是新时代焦裕禄式的好干部。

B.小说结尾,借省电视台记者的话,侧面烘托了曹前宽的形象,展现了这场修路战的艰苦卓绝和伟大意义。

C.小说既有弥漫着烟火气的地方文化特色,也饱含厚重的古典文化底蕴,焕发着时代史诗般的文学色彩。

D.小说以悬念构造曲折跌宕的情节,在村民要修路的强烈愿望和面临的诸多困难阻力的矛盾中展现了脱贫攻坚的主题。

(2)关于文中写到的南山村的环境,下列说法不正确的一项是

A.小说开头以南山村多年不见老鹰来写这里山高人穷,交代了南山村恶劣的生存环境和贫困的生活状态。

B.文中村长曹前宽带领族人上香、杀鸡、喝血酒祭祖,借此仪式统一村民修路的思想,鼓舞士气。

C.鹰爪岩子,村民干了整整三年也没打通;五公里的出村道路,全村人挖了十二年,作者以此表明“生态癌症”之说的来源。

D.198号界碑,记录着南山村的古老历史,标记着国家疆界的寸土必守,也见证着南山村民挣脱大山束缚的坚定脚步。

(3)以曹前宽为代表的一批南山村人,为什么宁肯搬走石头也不搬家?请结合文本简要分析。

(4)中国打赢了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战,创造了人类减贫史上的奇迹。文本是怎样以小见大折射中国的脱贫攻坚战的?组卷:5引用:3难度:0.5

(二)语言文字运用II(本题共1小题,9分)

-

7.阅读下面的材料,完成小题。

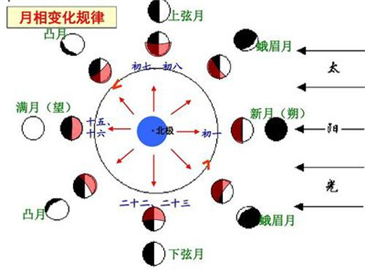

“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,这里的圆缺就是指“月相”变化。①,就是在地球上所看到的月球被日光照亮部分的不同形象。在一月中,太阳、地球、月球三者的相对位置在有规律地变化着,月相也在不断变化。

②,且不透明,靠反射太阳光发亮。它与太阳相对位置不同(黄经差),便会呈现出各种形状,出现不同的月相。如日月黄经差为90°时,太阳落山,月球已经在头顶,到了半夜,月球才落下去,这时被太阳照亮的月球恰好有一半被我们看到,称之为“上弦月”。上弦月和下弦月,蛾眉月和残月(我国习惯上把下半月的“蛾眉月”称为“残月”),③,但它们出现的时间、位置及亮面的朝向是不同的。蛾眉月和上弦月分别出现在傍晚和前半夜的西边天空,它们的“脸”是朝西的,即西半边亮;残月和下弦月分别出现在黎明和后半夜的东边天空,它们的“脸”是朝东的,即东半边亮。月相变化是周期性的,每29.53天完成一次从新月到残月的变化周期,也叫一个朔望月周期。

(1)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过10个字。

(2)下列对文中“月相变化规律图”的理解,不正确的一项是

A.月相变化是由于月球相对于太阳的位置变化而形成的。

B.唐代诗人白居易《暮江吟》中“可怜九月初三夜,露似真珠月似弓”的“月”是“蛾眉月”。

C.我们可以利用日月黄经差来判断月相,当黄金差为180°时称为“满月”。

D.当月球运行到太阳与地球之间,地球上的人们无法看到月球,这时的月相称为“新月”。组卷:12引用:7难度:0.5

四、写作(60分)

-

8.阅读下面的材料,根据要求写作。

近年,“社牛”“社恐”成为网络热词。“社牛”是“社交牛人”的简称,形容那些在社交方面和谁都能游刃有余地交流沟通的人。反之,称为“社恐”。

正青春的你对此有怎样的体验或思考?写一篇文章,表达自己的体验或看法。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。组卷:15引用:2难度:0.9