人教版必修第二册《2.3 地域文化与城乡景观》2023年同步练习卷(3)

发布:2024/9/7 14:0:8

一、选择题

-

1.地域文化是指在一定地域长时期形成的特定文化现象,下列甲、乙、丙、丁四地民居体现了当地特征.据此回答第27-28题

甲、乙、丙、丁四地民居对应的我国文化区,正确的是( )组卷:27引用:1难度:0.7 -

2.景观是指相对固定在地表的实体要素。按照地表要素是否受到人类影响,可以分为自然景观和人文景观。人文景观也称文化景观。据此回答下题。下列属于人文景观的有( )

①北京王府井大街行为艺术表演

②地势险要的华山

③天安门广场的人民英雄纪念碑

④广东开平的碉楼组卷:3引用:2难度:0.7 -

3.一些城镇因其深厚的文化底蕴,会有自己的色调、色彩。下列能正确反映一个地区文化特点的是( )

组卷:46引用:3难度:0.6

二、解答题

-

9.阅读图文资料,回答下列问题。

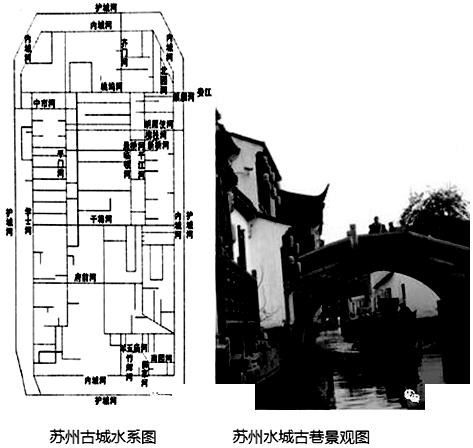

材料一:苏州古城以水为特色,至明末水系达到鼎盛时期,清代以来人烟辐辏,水系进入衰落阶段,现今苏州古城依然保持着“水陆并行,河街相邻”的双棋盘格局,以及“小桥、流水、人家”的古雅风貌。

材料二:古城滨河区街道、建筑与河道的布局有一定的规律性,即南北向河道的东岸是街道,西岸是建筑;而东西向的河道北岸是街道,南岸是建筑。南北向河道并不是正南北向,而是南偏东7014’.据中科院调研表明苏州古城滨河区气温比远离河道的街区低1-2℃,尤其是夏季温差更大。

材料三:经过平江路的丁香巷,都会想起戴望舒那首著名的诗《雨巷》“撑着油纸伞,独自彷徨在悠长、悠长叉寂寥的雨巷,我希望逢着一个丁香一样地结着愁怨的姑娘……”。

(1)分析古城水巷形成“小桥、流水、人家”的原因。

(2)从河水减温效应分析古城滨河区街道、建筑与河道布局的合理性。

(3)说明《雨巷》中的降水成因及路面材料。

(4)请在下列两个问题中,选择其中一个问题作答。如果多做,则按所做的第一个问题计分。

问题①:简述清代古城河道减少的原因。

问题②:简述苏州市保护古城河道的措施。组卷:6引用:3难度:0.5 -

10.浙江青田稻鱼共生系统是世界农业文化遗产。该系统以“鱼食昆虫杂草一鱼粪肥田”为主要特点,因不用化肥农药,生态平衡得到保护。如图为“青田稻鱼共生景观图”。据此回答下列问题。

10.浙江青田稻鱼共生系统是世界农业文化遗产。该系统以“鱼食昆虫杂草一鱼粪肥田”为主要特点,因不用化肥农药,生态平衡得到保护。如图为“青田稻鱼共生景观图”。据此回答下列问题。

(1)概述稻鱼共生景观体现的地域文化特点。

青田稻鱼共生的生产方式面临挑战,目前,稻鱼共生系统从业人员正在减少。

(2)列举保护稻鱼共生系统的主要措施。组卷:0引用:2难度:0.5