2023-2024学年江苏省南通市海安高级中学高三(上)月考语文试卷(9月份)

发布:2024/9/14 16:0:8

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读I(本题共1小题,19分)

-

1.阅读下面的文字,完成下列各题。

1956年,我国公布推行第一批简化字以后,流行的汉字,便有了简体(简化)字与繁体字明显的区分。学习中文,也就产生了两者之间需要学习哪种字体的选择。按照过去传统,海外华人地区的学校教学和书报印刷,全是采用繁体字,长期以来,给外国学生造成一种偏见,认为现代汉字是以繁体字为主流。如今,情况开始转变,海外华人地区使用简体字的现象增多,最明显的是东南亚华人地区的中文学校已使用简体字读写,报刊印刷也几乎形成简体字天下。

前几年,凡在美国开设中文课程的学校,已陆续开始传授简体字读写。尤其破天荒第一遭:2005年5月22日,《纽约时报》上刊载了专栏作家纪思道的文章《从开封到纽约辉煌如过眼烟云》,竟用汉字简体字印出文章标题。这种罕见的举动,不啻显示追求时尚,也在于紧跟不可抗拒的时代潮流。

另一方面,我们也应该看到,由繁体字省笔成的简体字,渐次成为汉字应用的主流,除了中国政治经济影响力的促进,也在于我国特有的方块字本身历经数千年的演变,适应了文字进化弃繁就简这条规律,体现出强大的生命力。汉字的演变,从契刻在甲骨上的甲骨文,到铸刻在青铜器上的金文(战国以前多为大篆,战国以后出现小篆),至在缯帛、简牍,或凿刻在碑石上的小篆和秦篆,都出现过省却笔画的书写。如甲骨文字基本上是象形文字,有些字显得繁复,有些字则简单,这种画象的繁杂和简括,已体现繁写和简写情况。周代的大篆不少字形与甲骨文的象形文字相近,也有较多的字开始符号化。战国文字则以大篆为基础,在笔画上进行了省改。到了秦代,将战国时期各国自行的文字混乱现象以“书同文”的要求,进行统一整理,推行了比大篆多处省笔的官方文字小篆。当时,民间还流行着一种脱胎于篆文的隶书,人称秦隶。以上各体文字在史学界称为古文字。

汉承秦制,根据传统的书写方式,又在秦隶的基础上加以改进,兼取帛书和简文上的一些简化字,形成一种拉直笔划、方折弧角的汉隶。这是我们今天通称的隶书。中国汉字的字形演变到隶书,才成为真正的方块字,才有了明确的笔划数道,才有了可辨别的偏旁部首,才有了根据部首编目审定字形和便于查检的我国最早的字典《说文解字》。随后出现的楷书,正是在汉隶字形框架结构范围内,删繁从简,省笔顺笔,加以规范而成。如果要说传统文字,楷书的出现,体现的就是汉字传统的承传。

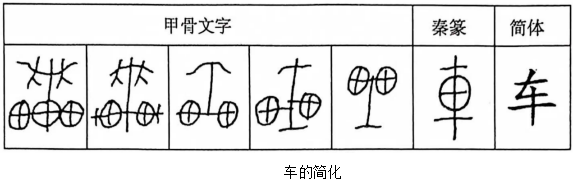

其实,汉字字形的简化,不但在不同字体演变过程中,出现了简化笔划的现象,即使在同一种字体的使用过程中,自身也会不断地简化。如甲骨文字目前所见是商代中晚期相对稳定的使用文字,其中的“车”字,就不难看出其形象的一再简化。复杂的车字,画着一根横轴,三个车轮,一根直辕,还有缚在辕上的车衡和两副套在马脖上的车轭,渐次简化成一根横轴,两个车轮,一根直辕和一根车衡,减少了车轭,笔划省略很多,但是仍具有车辆的形状。篆书中的甲骨文字痕迹还比较明显,尤其是大篆,有的车字,同样画上车轮、车辕、车衡和车轭。西周时期,金文中的车字,仅见车轮和辕、轴,已显象征性,会意成分增多。大约到了战国中晚期,刻在石鼓(唐初曾在西安发现的秦国石墩,其形如鼓,故称石鼓)上的秦国《诅楚文》中,已将车字写成“車”字了(如图)。

春秋战国以后,缯帛和简牍书写材料在民间使用渐广,民间书写不如官方文书的字迹要求规整,出现了许多简化字,只要使用广泛,约定俗成,逐渐也就定型。这类字,通称俗字,也称别字,说明这是非官方正式书写。简牍书写,运笔已较自如,因而走笔较快,连笔字遂现,行书、草体(汉草)应时而生,简化字愈见增多。值得重视的是,几经简化了的俗字,有的也移用在政府往来的文书中。汉人蔡邕在《书断》中说,古时战攻并作,军书交驰,“以篆隶之难,不能救急,遂作赴急之书”。所谓赴急之书,就是写成俗体简化字,省笔易就,速度加快,又节约了时间。社会不断进步,生活节奏加快,要求提供的信息数量骤增,即使在平时交际往来,同样要求书写时能够省时省力。简化字的创始,是历史发展的必然,因时而起,因需而成,与历史的向前推进,几乎是同步运行。

待隶书乃至草书在民间普遍流传,省笔易写的俗字,几经爱好书法的文人倡导,愈来愈普及。许多当时的俗体简化字,流传千百年,逐渐取代繁体字。如今沿用的简化字,几乎都有源可溯。如汉代以来的历代碑刻,保存了相当多的不同时期的简化汉字,我们都能从中分析笔道的删繁,比较其形体的合理调整,一竖一横的省略,决非任意为之。诸如笔、乱、携、怜、断等字,早已在魏晋、南北朝、隋唐的碑刻上就予以简化。有些人认为,我们现在使用的简化字,是新的造字,似乎置汉字的古老传统于不顾。显然,这是一种偏见。数千年来,尽管汉字有过多次变体,基本上仍是一脉相承,凸显出绵延不断强大的生命力。

(摘编自朱启新《汉字的简化》)(1)下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.简体字取代繁体字,渐次成为汉字应用的主流,与中国政治、经济、文化影响力的提高有关。

B.作为我国第一部根据可辨识的部首编目的字典,《说文解字》审定了汉字的字形,便于查检。

C.战国以后,在民间书写中出现的俗字、别字,也是简化字的来源之一,虽不规整,但约定俗成。

D.汉代以来的历代碑刻,保存了秦汉时期相当多的简化汉字,例如笔、乱、携、怜、断等字。

(2)根据原文内容,下列对“车”的字形变化解说正确的一项是

A.在“车”的甲骨文简化过程中,一直保留着车轴、车轮、车辕、车轭的形象,而车衡则不见了。

B.篆书中的“车”字,失去了象形意味,增加了会意成分,仅突出作为必要部件的车轮、轴和辕。

C.“車”字的最早定型,目前可追溯至秦国石鼓文《诅楚文》,这篇文章是唐初在西安发现的。

D.“车”字的形体演变,形象地说明了汉字在不同字体之间和同一字体内部都存在着简化的趋势。

(3)下列选项,不适合作为论据来支撑末段观点“这是一种偏见”的一项是

A.“号”的繁体字写作“號”,而早在北魏时期的云峰山题字中,就已见到简体的“号”字这种写法。

B.政府公布的简化字,经过专家反复研究,严格审定,符合文字进化弃繁就简的规律,符合现代化读写的要求。

C.在小红书、海外版抖音,以及脸书旗下的社交应用照片墙上,很多台湾中学生都乐于使用简体字而非繁体字。

D.据学者统计,简化字总表中常用的500多个字,建国后才出现的只占20%,剩下80%都是建国前就已经使用的。

(4)请依据材料,简要说明汉字形体演变为真正的方块字的过程。

(5)文本第二、六两段分别提到了纪思道和蔡邕及其作品,各有什么论述作用?组卷:10引用:5难度:0.5

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共1小题,16分)

-

2.阅读下面的文字,完成问题。

鸡毛汪曾祺 西南联大有一个文嫂,她靠给学生洗衣服、拆被窝维持生活,是“联大”的一个组成部分。每天大盆大盆地洗。她在门前的两棵半大榆树之间拴了两根棕绳,拧成了麻花。洗得的衣服夹紧在两绳之间,风把这些衣服吹得来回摆动,霍霍作响。大太阳的天气,常常看见她坐在草地上(昆明的草多丰茸齐整而极干净)做被窝,一针一针,专心致志。除了下雨,她一天都是在屋外呆着。她的屋门也都是敞开着的。她的所作所为,都在天日之下,人人可以看到。

学生叫她文嫂,她管学生叫“先生”。时间长了,也能分得出张先生,李先生……但是,没有一个先生知道文嫂的身世,只知道她是一个寡妇,有一个女儿。人很老实。虽然没有知识,但洁身自好,不贪小便宜。

文嫂养了二十来只鸡。这些鸡都长得极肥大,很肯下蛋。隔多半个月,文嫂就挎了半篮鸡蛋,领着女儿,上市去卖。蛋大,也红润好看,卖得很快。回来时,带了盐巴、辣子,有时还用马兰草提着一块够一个猫吃的肉。

文嫂的女儿长大了,经人介绍,嫁了一个司机。这司机是下江人,他来看过老丈母,每次回来,会给文嫂带点曲靖韭菜花,贵州盐酸菜,甚至宣威火腿。下江人女婿答应养她一辈子。文嫂胖了。

文嫂生活在大学的环境里,她隐隐约约地知道,那些“先生们”将来都是要做大事,赚大钱的。但联大的人都有点怪,如今且说一个人。

此人姓金,名昌焕,是经济系的。他不知从哪里弄来一些木板,把双层床的一边都钉了木板,就成了一间屋中之屋,成了他的一统天下。其怪异处不胜枚举,总括起来有三点:一是他所有的东西都挂着,二是从不买纸,三是每天吃一块肉。他在他的床上拉了几根铁丝,什么都挂在这些铁丝上,领带、袜子、针线包、墨水瓶……他每天就睡在这些丁丁当当的东西的下面。学生离不开纸。怎么穷的学生,也得买一点纸。金先生从不花这个钱。为什么要花钱买呢?纸有的是!联大大门两侧墙上贴了许多壁报、学术演讲的通告、寻找失物的启事,形形色色、琳琅满目。这些启事、告白总有一些空白的地方。金先生每天晚上就带一把剪刀,把这些空白的地方剪下来,并把这些纸片,按大小纸质、颜色,分门别类,裁剪整齐,留作不同用处。他每晚都开夜车。开夜车伤神,需要补一补。于是他按期买了猪肉,切成大小相等的方块,借了文嫂的鼎罐(他借用了鼎罐,都是洗都不洗就还给人家了),在学校茶水炉上炖熟了,密封在一个有盖的瓷坛里。每夜用完了功,就打开坛盖,用一只一头削尖了的筷子,瞅准了,扎出一块,闭目而食之。然后,躺在丁丁当当的什物之下,酣然睡去。因此,同屋的那位中文系夜游神送给他一个外号:“二十年目睹之怪现状”。可是金先生倒不在乎,他很快就要毕业了,并已经在重庆找好了事,就要离开西南联大,上任去了。

这时,文嫂丢了三只鸡,一只笋壳鸡,一只黑母鸡,一只芦花鸡。这三只鸡不是一次丢的,而是隔一个多星期丢一只。早上开鸡窝放鸡时还在,晚上回窝时就少了。文嫂到处找,也找不着。她又不能像王婆骂鸡那样坐在门口骂她知道这种泼辣做法在一个大学里很不合适,只是一个人叨叨:“我口乃(的)鸡呢?我口乃鸡呢?……”

文嫂出嫁的女儿回来了。文嫂吓了一跳;女儿戴得一头重孝。她明白出了大事了。她的女婿从重庆回来,车过贵州的十八盘,翻到山沟里了。女婿的同事带了信来。母女俩顾不上抱头痛哭,女儿还得赶紧搭便车到十八盘去收尸。

女儿走了,文嫂失魂落魄,有点傻了。但是她还得活下去,还得过日子,有很多先生都毕业了,要离开昆明,临走总得干净干净,来找文嫂洗衣服,拆被子的多了。有的先生要走了。行李收拾好了,总还有一些带不了的破旧衣物,这些先生就把文嫂叫了来,随她自己去挑拣。挑完了,文嫂必让先生看一看,然后就替他们把宿舍打扫一下。

金昌焕不声不响地走了。二十五号的朱先生叫文嫂也来看看,这位“怪现状”是不是也留下一些还值得一拣的东西。

什么都没有。金先生把一根布丝都带走了。他的王国里空空如也,只留下一个跟文嫂借用的鼎罐。文嫂毫无所得,然而她也照样替金先生打扫了一下。她的笤帚扫到床下,失声惊叫了起来:床底下有三堆鸡毛,一堆笋壳色的,一堆黑的,一堆芦花的!

文嫂把三堆鸡毛抱出来,一屁股坐在地下,大哭起来。“啊呀天呐,这是我口乃鸡呀!我口乃笋壳鸡呀!我口乃黑母鸡,我口乃芦花鸡呀!……”

“我寡妇失业几十年哪,你咋个要偷我口乃鸡呀!……”

“我风里来雨里去呀,我的命多苦,多艰难呀,你咋个要偷我口乃鸡呀!……”“你先生是要做大事,赚大钱的呀,你咋个要偷我口乃鸡呀!……”

“我口乃女婿死在贵州十八盘,连尸都还没有收呀,你咋个要偷我口乃鸡呀!……”

她哭得很伤心,很悲痛。她好像要把一辈子所受的委曲、不幸、孤单和无告全都哭了出来。

(选自《汪曾祺经典小说》,有删改)(1)下列对小说相关内容的理解,不正确的一项是

A.开头说文嫂是西南联大的“一个组成部分”,不仅因为她住在学校宿舍楼边,也因为她的日常生活与联大息息相关。

B.金昌焕每晚剪布告栏的空白处,并且按纸质大小、颜色,分门别类,裁剪整齐,留作不同用处,可见其勤俭节约,做事十分细致。

C.文嫂的女婿在文章中着墨不多,虽然生活艰难,但他仍然经常给文嫂带各种特产,并“答应养她一辈子”,体现了女婿的善良、孝顺。

D.金昌焕走后“把一根布丝都带走了,他的王国空空如也”,但“文嫂照样替金先生打扫”。“照样”一词体现了文嫂的善良,做事认真。

(2)下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.文嫂屋门敞开,“她的所作所为,都在天日之下,从可以看到”,与金昌焕在宿舍中打造“屋中之屋”“一统天下”对照鲜明。

B.小说擅长以细节刻画人物,如写金昌焕“用一支一头削尖了的筷子,瞅准了,扎出一块,闭目而食之“,细腻传神,如在眼前。

C.文章结尾文嫂大哭一场,与前文养鸡、嫁女等温情段落形成对比,衬托出动荡时期小人物的不幸命运,表现了作家对战争的批判。

D.在结构上,《鸡毛》则有着汪先生一惯的大巧若拙的特色,表现出一种“苦心经营的随便”,小说全无拘束,如行云流水,信手拈来,不淡不烈。

(3)小说标题为“鸡毛”,貌似无理却极为巧妙,试分析其理由。

(4)汪曾祺说“我的感情无非三种:忧伤、欢乐和嘲讽”,本文中我们能看到文嫂的“忧伤”,能看到对金先生的“嘲讽”,也能感受淡淡的“欢乐”,请结合文本分析这种“欢乐”具体表现在哪些方面?组卷:11引用:2难度:0.7

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共1小题,10分)

-

7.阅读下面的文字,完成小题。

少安踏着一片银白,淌过淙淙流水的东拉河,从枣林里穿过一条小土路,一个人爬上了庙坪山。

他蹲在山顶的梯田楞边,像先前那样卷起一根旱烟棒,一边抽着,一边静静地环视着月光朦胧的双水村。

此刻,他一下子想起了许许多多的事。噢,他已经在这块土地上生活了半辈子。他的后半辈子也要在这块土地上度过。往日的生活有苦也有甜。重要的是,他现在才感到腰板硬了一些。过去,日日夜夜熬煎和谋算的是怎样才不至于饿死;如今却有可能拿出一大笔钱来为这个他度过辛酸岁月的村庄做点事了。①当然,比起一些干大事的人来说这实在算不了什么;可这是他孙少安呀……总之,就他而言,整整一个历史时期已经结束,他将踏上新的生活历程。只有一点不能改变:他还应该像往常一样,精神抖擞地跳上新生活的马车,坐在驾辕的位置上,绷紧全身的肌肉和神经,吆喝着,呐喊着,继续走向前去!

②月亮是这样皎洁,夜是这样宁静;村庄沉浸在睡梦之中,东拉河却依然吟唱着那支永不疲倦的歌……几天以后,孙少安要出钱重建学校的事件就传得家喻户晓了。不用说,这非凡之举博得一片赞扬之声。许多村民出罢修庙宇的钱,也要为建校多少出一点钱。就是呀,神鬼要敬,可孩子却是天使!

(1)文中画波浪线的句子是如何表现出画面感的?请简要分析。

(2)在文学作品中,省略号具有表情达意的效果。请从画横线的句子中任选一处,分析其省略号的表达效果。

(3)请结合文本内容,说说下面两个句子中的“却”在表意上有什么不同。

①如今却有可能拿出一大笔钱来为这个他度过辛酸岁月的村庄做点事了。

②就是呀,神鬼要敬,可孩子却是天使!组卷:51引用:25难度:0.5

四、写作(60分)

-

8.阅读下面的材料,根据要求写作。

“季文子三思而后行。子闻之曰:再,斯可矣。”“季文子三思而后行”是说季文子反复思考再行动,做事谨慎,小心稳妥;但孔子认为考虑两次就可以了。

这句话引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。组卷:4引用:1难度:0.7