2023-2024学年四川省成都市列五中学高三(上)月考语文试卷(10月份)

发布:2024/9/13 13:0:8

一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共1小题,9分)

-

1.阅读下面的文字,完成各题。

数字叙事是数字技术进入叙事领域的产物,是一种在线叙事,它须与互联网共存,离开了网络就无法叙事,与网络小说相比,数字叙事具有更为突出的交互性,由制作者、读者和计算机共同完成。目前主要有超文本小说、互动影视作品等类型。

数字时代的叙事文本已经很难用经典叙事学加以阐释和分析了。尽管数字叙事中“讲故事”这一核心因素仍然存在,但故事的结构形式和文本的呈现方式已经改变,这对经典叙事学的基本理论和核心概念构成了挑战。

视角是经典叙事学中的关键要素,指对故事内容进行观察和讲述的角度,直接决定作品的面貌和风格。英国小说理论家卢伯克在《小说技巧》中提到,视角在叙事文本中处于支配地位,是理解叙事作品的入口。而在数字叙事中,视角常常游移不定。如在超文本小说中,制作者提供了故事的各类材料和节点链接,不同节点的链接使视角的不定性成为必然。随着读者将界面的一个个链接打开,故事的焦点不断转移,从一个人物跳到另一个人物,从眼下事件转向另一事件,观察角度始终处于变换之中。在这个过程中,视角的承担者除人物和叙述者外,作为操作者的读者也加入其中。

与视角相关联的叙述者也面临同样的命运。在经典叙事学中,叙述者作为叙述主体,是故事的讲述者和组织者。而在数字叙事中,叙述者的叙述功能受到读者制约,叙述者须根据读者的指令展开叙事进程,也就是说,叙述者需要在与读者的互动中才能完成事件的组织和故事的进展。如在超文本小说中,节点的设置往往造成叙述的搁置,只有通过读者的点击才能延续故事的发展,在这个过程中,读者与叙述者共同承担着叙事功能。

时间是经典叙事学的又一基本特征。尽管在常规纸质叙事文本中,叙述时间也会出现闪前、闪回、交错的现象,或多条线索并行发展,但这些并不影响读者对故事情节的把握,读者仍然可以从令人眼花缭乱的叙述中辨认出明晰的时间脉络,并获得重建的快乐。数字技术完全颠覆了这一秩序,数字叙事呈现的是叙述时间的空间化。如在布满节点的超文本小说中,时间被割裂,呈播散态势,情节发展主要不是依据时间而是通过链接把各种叙事片段随机组合在一起,不同的链接纵横交错,叙述时间成为一座来回缠绕的迷宫。在互动影视作品中,时间轨迹也因读者的介入和选择而朝不同方向发展,形成不同的故事结局。叙述时间的空间化也表现在数字叙事呈现的方式中。如今的数字叙事主要以多媒体的形式出现,除文字外,图像、动画、视频、声音等多种媒体形式也作为文本的重要因素存在于叙事文本中。在这样一个多媒体异质共存的空间中,叙述时间被淡化甚或被遮蔽,数字叙事从时间走向了空间。

在数字叙事中,文本没有主轴结构,是一个开放系统,其内在结构呈“块茎”分布,具有非延续性和扩张性的特征。就文本而言,数字叙事由多个节点组成,这些节点不仅造成了叙事的间断,而且标示了多条路径,故事由此不断分叉、延伸。这些节点之间既没有等级之分,也没有先后顺序,因此不存在某个固定中心。读者在阅读中可以随时定位,自由选择某个瞬间作为中心,并在操作中不断转移关注点。

简言之,数字技术进入叙事,已不仅仅是媒体变迁所出现的“换笔”,也不是跨界所造成的某种叙事扩张,而是对经典叙事学理论的根本性冲击和改造,具有某种革命性的意义。

数字叙事的成果还有待时间检验,但这些文本所充盈的对常规的反抗,激发了对叙事学的更多的探索和思考。

(摘编自胡亚敏《数字时代的叙事学重构》)(1)下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A.数字叙事是一种依赖于网络,由制作者、读者和计算机共同完成的具有突出交互性的在线叙事。

B.虽然数字叙事仍保留了经典叙事中“讲故事”这一核心因素,但其故事的结构形式和文本的呈现方式却有了很大变化。

C.数字叙事中叙述者的叙述功能受到读者制约,叙述者须根据读者的指令展开叙事进程,叙述者的主体地位被读者取代了。

D.数字叙事完全颠覆了经典叙事的时间秩序,其情节发展主要不是依据时间而是通过链接把各种叙事片段随机组合在一起。

(2)下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A.文章开头对数字叙事的特点进行了介绍,并指出它给经典叙事学带来了挑战,具有统领全文的作用。

B.文章第五段运用例证法,以超文本小说和互动影视作品为例,论证了数字叙事具有叙述时间空间化这一观点。

C.文章多从比较的角度出发,将数字叙事与经典叙事进行对比,从而阐明数字叙事对经典叙事学的冲击。

D.文章从视角、叙述者、时间、结构四个方面纵向深入,论述了数字叙事对经典叙事学构成的挑战。

(3)根据原文内容,下列说法正确的一项是

A.在超文本小说中,读者与叙述者共同承担叙事功能,共同完成事件的组织、故事的进展和节点的设置。

B.在经典叙事中,读者从令人眼花缭乱的叙述中梳理出明晰的时间脉络,因参与叙事和改变叙事方向而获得重建作品的快乐。

C.在数字叙事中,文本没有主轴结构,故事又因节点而不断分叉、延伸,这意味着读者在阅读中具有更大的自由。

D.数字叙事是对经典叙事学理论的革命性改造,它不是媒体变迁所出现的“换笔”,也不是跨界所造成的叙事扩张。组卷:2引用:3难度:0.6

(二)实用类文本阅读(本题共1小题,12分)

-

2.阅读下面的文字,完成问题。

材料一:

党的二十大报告首次把教育、科技、人才进行统筹安排和一体部署。报告指出“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”,强调“深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略”,“坚持为党育人、为国育才,全面提高人才自主培养质量,着力造就拔尖创新人才,聚天下英才而用之”。

科技创新、经济繁荣、人才强国,都与教育强国有根本的联系。教育是人才涌现的基础和科技发展的先导,教育支撑人才,人才支撑创新,创新服务于国家经济建设和综合国力提升。

(摘编自怀进鹏《加快建设教育强国为全面建设社会主义现代化国家提供基础性、战略性支撑》)

材料二:

“拔尖创新人才”这一概念预设了我们的教育理念,体现了我们的人才观和发展观,即拔尖创新人才培养是公平教育而非精英教育,是面向最广大儿童的因材施教,只有在整体提升的基础上才能更好地拔尖。

拔尖创新人才是一个群体概念,具备复杂特征。拔尖创新人才需具备能力、动机、性格三方面素质。其中能力包括言语和计算能力,设计思维、创造性思维、批判性思维能力;动机包括对学习内容的积极认识、特定认知情感、优势与兴趣;性格包括人格、态度和意志、人际交往。其中,动机和性格属于非智力因素,动机强调人与所学内容的关系,性格强调个人与他人的关系。由此看出,拔尖创新人才不等同于天才,而是能力、动机和性格有机融合形成的。因此在培养拔尖创新人才卓越的学科能力基础外,要注重综合性学习和实践探究,使学生在受教育过程中实现正确价值观、必备品格和关键能力的个性化有机融合。

摘编自张晓光《拔尖创新人才早期培养应由“拔尖”转向“普育”》)材料三:

每一个青少年都有无限的发展可能,基础教育在培养学生掌握必备基础知识和基本技能之外,更要开发、助力这些可能,为人的终身发展奠基。每个人的发展潜力都得到持续激发,才能在人人成才的基础上涌现大批拔尖创新人才。因此,在促进学生德智体美劳全面发展的同时,需要依据学生的兴趣和潜能,着力促进学生个性化发展。教育教学的个性化,是当前基础教育高质量发展的重要标志。教育需要包容人的差异性,发现、肯定和培育不同学生的优势和特长,形成有利于创新人才成长的教育生态。

培育创新人才,需要给学生留出更多自由思考、自由探索时间,被动完成任务的仓促和局促,对创新人才的成长极为有害。培育创新人才不能过度追求标准答案,要让学生了解科学发现过程和意义、习惯诘问和质疑,鼓励奇思妙想。创新人才成长需要兴趣的引领,教育要为学生提供更加宽广的阅读面、接触面,更多的实践机会,从而引导学生形成探究的方法和思维习惯。培养创新人才需要重视非智力因素的培养,除认知品质外,还要特别重视情感和意志品质,以及良好的学习和生活习惯的养成。

(摘编自王烽《着力造就拔尖创新人才,绝不仅仅是面向少数天才学生的教育改革!》)(1)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.教育与科技、人才、经济关联密切,在全面建设社会主义现代化国家战略中,四者需协同配合并以发展教育为基础。

B.拔尖创新人才的培养既要重视智力因素,也要关注动机、性格等非智力因素,并在实践探究等活动中有机融合。

C.培养拔尖创新人才不能以任务驱动,要引导学生不迷信标准答案,勇于探索与实践,养成良好的学习和生活习惯。

D.追求基础教育的高质量发展,需要实现教育教学的个性化,注重因材施教,发现并培养不同学生的优势和特长。

(2)根据材料内容,下列说法不正确的一项是

A.公平教育是我国的教育理念,要在人人成才的基础上着力培养拔尖创新人才,为国家的现代化建设提供战略性支撑。

B.培养拔尖创新人才首先要使之具备卓越的学科能力,然后培养体现综合能力的意志品质、情感态度、大际交往等素质。

C.一个人能够排除外界的干扰,长时间专注并探究有价值的问题,这符合拔尖创新人才培养中对动机和性格的素质要求。

D.如果不能包容青少年的多种发展可能性,不尊重他们各自的优势和特长,这样的教育生态将不利于培养拔尖创新人才。

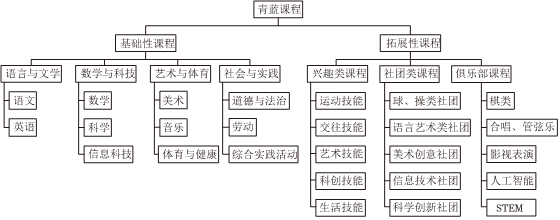

(3)如图的图表是某小学拔尖创新人才培养课程体系的部分内容,请结合材料二和材料三,谈谈你对该课程设计意图的理解。 组卷:10引用:7难度:0.5

组卷:10引用:7难度:0.5

三、语言文字运用(20分)

-

7.阅读下面的文字,完成各题。

成语是人们长期习用的、简洁精辟的固定短语。作为民族文化的载体,成语准确而生动地表现了汉民族独特的审美情趣和价值体系。了解成语的发展史,可以更好地领略成语的文化意蕴。

成语的来源主要有以下几方面:一是神话故事,如“夸父逐日”,源自《山海经》,讲的是夸父因追赶太阳而半路渴死的故事,后用“夸父逐日”比喻决心大或不自量力;二是寓言故事,如“狐假虎威”,源自《战国策》,讲的是狐狸假借老虎的威势吓走百兽的故事,后用“狐假虎威”比喻倚仗别人的权势来欺压、恐吓人;三是历史典故,如“纸上谈兵”,源自《史记》,讲的是赵括熟读兵书却不能活用因而兵败长平的故事,后用“纸上谈兵”比喻空谈理论,不能解决实际问题;四是文人作品,如“水落石出”源自欧阳修《醉翁亭记》“野芳发而幽香,佳木秀而繁阴,风霜高洁,水落而石出者,山间之四时也”,后比喻事情真相大白;又如“门前冷落”,( );五是外来文化,如“火中取栗”,源自法国寓言《猴子与猫》,后指冒险给别人出力,自己却上了大当,一无所得。

成语承载着中华传统文化博大精深的信息,使人们从中可以了解到中国古代的天文、地理、历史、艺术、音乐、道德伦理等诸多方面的信息。例如:从“七月流火”“动如参商”等成语中可以了解到我国古代的天文知识;从“五湖四海”“泾渭分明”等成语中可以了解到我国古代的地理知识;从“围魏救赵”“四面楚歌”等成语中可以了解到我国古代的历史知识;从“繁弦急管”“黄钟大吕”等成语中可以了解到我国古代的乐器知识:从“孝悌忠信”“从一而终”等成语中可以了解到我国古代的道德伦理知识。

成语蕴含着宝贵的文化遗产,我们在继承这份悠久的文化遗产时也要拿出足够的耐心,正所谓 。只有当我们积累了足够多的成语时,我们才能领略到汉语成语的独特魅力和成语文化的博大精深。

(1)请在横线处仿照上句补写恰当的句子,内容正确贴切,语意完整连贯。

(2)文中画波浪线的语句中有三处表述不当,请进行修改。

(3)将下列俗语填入文中括号内,恰当的一项是

A.一口吃不成个大胖子

B.牵一发而动全身

C.磨刀不误砍柴工

D.墙倒众人推

(4)请从以上材料中选取必要的信息,为“成语”下定义,不超过75个字。

(5)请从下列三个成语中任选一个,借鉴材料中“纸上谈兵”的讲解形式,拟出讲解要点。要求阐释准确,语言流畅,不超过100个字。三顾茅庐 图穷匕见 负荆请罪 组卷:3引用:1难度:0.5

四、写作(60分)

-

8.阅读下面的材料,根据要求写作。

冯梦龙在《警世通言》中曾说过:“早成者未必有成,晚成者未必不达,不可以年少而自恃,不可以年老而自弃。”

2023年6月29日,我国两架搭载国产涡扇-15发动机的歼-20首飞当天,航空工业官方微博账号就引用了上面的话。歼-20的发动机以2011年的俄制发动机到2023年国产发动机,历经了12年。

以上材料引发了你怎样的联想与思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体、自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。组卷:7引用:12难度:0.5