2022-2023学年四川省成都市石室中学高二(下)期中语文试卷

发布:2024/8/7 8:0:9

一、现代文阅读(30分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共1小题,15分)

-

1.阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

以小说插图为典范的整个叙事插图,究竟是在叙事链条的哪一环节可能插上图像呢?可以说,对于这一关键性问题,至今没有一种确切的说法;我们将其落实到文本叙事的“褶皱”处,当是一个恰当的、合乎学理的解释。

这种解释也可以得到现象世界的确证。例如小说插图普遍存在着这样一种现象:同一部小说不仅会有不同版本,不同的版本也会有不同的插图,不同版本的插图在数量、大小、形制、笔法等方面会有很大差别;但是,有些关键性母题在所有版本中都不会缺少,只要它还能算得上是一种“插图本”。例如,“拳打镇关西”“风雪山神庙”“武松打虎”等《水浒》母题,“桃园结义”“三顾茅庐”“关羽释曹操”等《三国演义》母题,“大闹天宫”“三打白骨精”“三调芭蕉扇”等《西游记》母题,“宝黛初会”“元春省亲”“宝黛读西厢”等《红楼梦》母题。作为一种普遍而不是个别的小说插图现象,不同版本为什么会选择同样或类似的母题呢?小说阅读经验告诉我们,这些母题都是故事情节的“关键”,或者说是情节链条上的“节点”;它们的共同特点是意蕴丰富复杂,许多细微处难以明确言传。由于文本书写没能表达出应该表达的全部,于是,各种插图本便有了对于“图说”的共同邀请。在这一意义上,插图承担了超语言的部分功能,可谓“盖圣人立象以尽意。而书不尽言,言不尽意,一画之中,檼栝遐渺”。之所以需要在“节点”插图,就是要借助图像的明见性将其照亮,重现被册页褶皱所隐匿的活现的在场。当然,插图对叙事褶皱的光照不可能与现场活现同日而语,但因为图像再现“就是对一种在场的再创造,即使这种再创造的产物是它的纯粹幻想的对象”,也能在某种程度上召唤默存的叙事踪迹,以明见性使其在受众心目中重新苏醒。

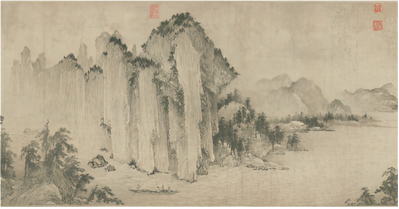

将小说插图定位在册页的叙事褶皱处还有另外的意义,那就是可以将叙事插图与诗意图像区别开来,尽管二者都属于“文学图像”,都是语言表意的图像再现,但是它们的再现方式却明显不同。诗意图是诗歌的图像修辞,但不是诗意和诗篇的整体再现,只是撷取了其中的“诗眼”,充其量不过是诗意的图像“例证”。诗意图的这一特点决定了它的所指不具唯一性,“诗”和“图”之间的对应可能发生错位与滑动,如果遮蔽诗意图的题款(文字标示),就可能被误解为其他相似或相近的母题。就像武元直的《赤壁图》(如下图),画心本身就是一幅山水画,不看款识就无法使观者联想到“东坡赤壁”,无论前(后)《赤壁赋》还是《念奴娇•赤壁怀古》。小说插图则完全不同:“拳打镇关西”不可能与“武松打虎”相混淆,尽管都是英雄气概的图赞;“桃园结义”迥异于“三顾茅庐”,尽管都是情义母题的图像再现;“大闹天宫”不同于“三打白骨精”,尽管它们的主角同是孙悟空;“宝黛初会”与“元春省亲”完全是两码事,尽管故事中的人物多有相重。如此等等。究其原因,在于小说插图在叙事链条上具有相对精准的定位,不可能游离叙事本身而独立存在。小说插图就是这样被牢牢地系扣在了故事的链条中,这是其不同于诗意图等其他文学图像的重要特点。 (摘编自赵宪章《小说插图与图像叙事》)材料二:

(摘编自赵宪章《小说插图与图像叙事》)材料二:

“十七年”小说的插图不仅仅再现了小说故事的风云变幻,更是作者对作品进行再创作的阐释和编码,插图截取的都是小说文本中富有意义的人物情节、故事内容、重点场景,对此进行可具阐释性的符码转换,进而补充文本的意义想象,延伸拟想读者和现实读者的文本接受,从而填充小说文本中的空白,补充文字的意义形象。

任大星的小说《野妹子》的封面画和插图画都是由著名插画家董辰生所绘,生动传神地画出了一个戴着银项圈却成为小革命者的乡间女孩的纯真与机灵,以至作者任大星在《再版后记》谈到封面插图很是兴奋“董辰生同志为它所作的封面,我实在太喜欢了!它把我头脑中的野妹子,鲜明、生动地形象化了,比我这只拙劣的笔能做到的,超出很多。”又如柯岗的小说《逐鹿中原》由作家出版社1962年2月出版第1版,其封面是由邹雅雕刻的木刻,内容颇为震撼,炮弹轰炸引起烟雾弥漫和气浪掀天,而战士们却在这种枪林弹雨中冲锋陷阵;新时期人民文学出版社1980年12月再版该小说,正文中的木刻插图颇具吸引力,例如第三幅,刘邓大军攻打国民党康泽将军扼守的襄阳城,肖红军和战友们用炸药炸掉了西城门半边城墙,然后千军万马穿过城墙,气势恢宏,其滚滚硝烟与战士英雄形象互相辉映。

(摘编自龚奎林《“十七年”小说的图像叙事》)(1)下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.以小说插图为典范的整个叙事插图,在叙事链条中可能插上图像的环节是文本叙事的“褶皱”处,这一说法完全合乎学理。

B.从阅读经验来看,不同版本的小说插图选择的同样或类似母题,都是故事情节的“关键”或者说是情节链条上的“节点”。

C.将小说插图定位在册页的叙事褶皱处的意义,一是插图能承担超语言的部分功能,二是可将叙事插图与诗意图像区别开来。

D.“十七年”小说的插图是对作品进行再创作的阐释和编码,从对文本的截取转换和作用等方面体现了图像对叙事的明见性。

(2)根据原文内容,下列说法正确的一项是

A.由于图像再现能够在某种程度上召唤默存的叙事踪迹,因此其对在场的再创造性能够重现被册页褶皱所隐匿的活现的在场。

B.诗意图是诗歌的图像修辞,只是撷取了其中的“诗眼”,一幅“明月松树图”,能让人想到诗句“明月松间照”,也可是“明月青松枝”。

C.诗意图所指具有非唯一性,而小说插图则不然;因此,同一个小说故事必然只存在一个与之相契合的小说插图。

D.董辰生画的封面插图,被小说作者认为把“我头脑中的野妹子鲜明、生动地形象化了”,说明小说插图的表现力高于文字叙事。

(3)结合材料内容,下列选项中最能支持“小说插图是作者进行再创作的阐释和编码”观点的一项是

A.《水浒传》中原本模糊描述的人物面容,在插图中明确可见;原本明确塑造的德性,反而在插图中模糊不清,甚至无迹可寻。

B.课文《苏武传》中插入的清朝任伯年所绘的插图,使得苏武的形象呈现得更加生动传神,让读者更深刻地感知人物性格和文本主题。

C.丰子恺在系列鲁迅小说中选取“孔乙己护茴香豆”“华小栓吃人血馒头”等经典内容并加以“图说”,为文本中难以言传的丰富而隐微的意涵赋形。

D.鲁迅先生呼吁各种教材需要插图:“书籍的插图,原意是装饰书籍,增加读者的兴趣的,但那力量,能补助文字之所不及。”

(4)请简要分析材料一的论证思路。组卷:2引用:3难度:0.5

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共1小题,15分)

-

2.阅读下面的文字,完成各题。

灰色的月亮[注]

[日本]志贺直哉 立在东京车站的失掉了屋顶的走廊里,虽然没有风,却感到一阵阵的寒气,幸而出来的时候穿了一件夹大衣。同来的两个人,搭上先到来的绕道上野的车子走了,我一个人留在后面,等候绕道品川的车子。

天空阴暗,灰色的月亮朦胧地照着日本桥旁烧焦的废墟。大概是阴历初十左右,月亮很低,不知什么缘故,看来好像很近。时间是八点半的样子,人很少,宽大的走廊显得更加宽大了。

远远望见电车的头灯,不一会就突然近来了。车内乘客不多,我在对面的车门边,找到了空位子坐下。右手是一个穿束脚裤子的五十岁光景的妇人,左手是一个十七八岁的孩子,大概是少年工人,背对着我,因为座位上没有靠手板,他就横坐着,面对着车门。我刚上车的时候偶然瞅见这孩子的脸,他闭着眼睛,茫然地张着大嘴,上半截身子前仰后合地摇晃着。不是他故意在摇晃,是身体往前面倒下去,再直起来,又倒下去,这样不断地反复着。如果是打瞌睡,这样打个没完,叫人瞅着不好受,我出于本能地跟着少年工人保持了一段距离。

车子到有乐町、新桥,上来了许多乘客,有几个像是买了东西回家的。一个二十五六岁红圆脸的青年,把扛在肩上的一只挺大的帆布包,放在少年工人身边,劈开双腿在旁边站下来。在他后面,又被人挤上来一个也扛着帆布包的四十来岁的汉子。汉子上车后,望了望前面的青年。

“搁上去行吗?”也不等人回答,就把肩上的包往下卸。

“慢着,压上去不行。”青年护住自己的布包,回头望着那个汉子。

“啊,对不起。”他抬头望一望行李架,行李架上搁不下那个包,他只好在狭窄的地方局促地侧着身子,仍旧把包扛在肩上。

青年觉得对不起他,说他那个包,可以把一半搁在我和少年工人座位的中间。

“不用了,并不沉,只是嫌累赘才想搁一搁,不用了。”那汉子这么说着,轻轻地点了点头。我在旁边看着觉得很惬意,这时节,看来人的脾气都变好了。

车子过滨松町,接着到了品川,有人下去,可是上来的人更多。这其间,那少年工人仍旧前仰后合地摇晃着他的身子。

“啊,看他这张脸。”有人这么说了。说话的是四五个像公司职员中的一个,他的同伴都笑起来了。我这边望不见少年工人的脸。可是那公司职员说得可笑,大概那一张脸一定是可笑的。车子里顿时充满了快活的气氛。

那时候,圆脸的青年回头望一望身后的汉子,用手指头点点自己的胃部,小声地说:

“看样子差不多啦。”

那汉子好似吃了一惊,默默地望了一望少年工人说:“是么?”

刚才那些发笑的人,好像也觉得有点奇怪:

“是有病么?”

“恐怕是喝醉了吧。”

他们这样猜测着,其中一个人说:“看样子也不像。”这样,大家好像都明白是怎么回事,立刻不作声了。

少年工人的粗布工作服肩头是破的,从里边钉上了块手巾布,倒戴着一顶军帽,帽檐下露出肮脏的脖子,瘦得可怜。他现在不摇晃身子了,脸不住地挨擦着车窗与车门之间的那块夹板。这样子完全是一个孩子,在他迷迷糊糊的头脑里,大概把这夹板当作了谁,正在和他亲热吧。

“喂!”站在前面的那个大汉,用手拍一拍他的肩头,问了:“你上哪儿去?”少年工人没有答话,那汉子又问了一声。

“到上野去。”他很忧郁地回答了。

“不对啊,你坐倒了,这是到涩谷的车啊。”

少年工人站起来想往窗外看,身体失去了重心,突然向我这边倒过来。当少年工人向我倒过来的时候,我几乎像条件反射一样用肩头把他顶回去了。完全是出于不意地,但我后来想想真觉得奇怪。这动作跟我当时的心情是完全相反的,使我自己也觉得惊奇。当我把他顶回去的时候,他的身体很少有什么抵抗力,这使我心里更觉得不好受。我的体重现在已减到九十多斤,可是少年工人的身体却比我轻得多。

“在东京站已经在车上了,坐过了站了——你是在哪儿上车的?”我从他身后问了。

少年工人没回过头来说:“在涩谷上车的。”

“从涩谷上车,绕了一个大圈子。”有人这样说。

少年工人脑门贴在窗玻璃上,想往窗外望,一会儿又不望了,用仅能听见的低低的声音说:“到哪,都没有关系。”

少年工人这句自言自语的话,后来一直留在我心里。

身边的搭客们,以后再没谈那少年工人,大家觉得反正没有办法了。我也是其中的一个,觉得反正没有法子了。假使我带着吃食,我会送给他安一安自己的心;如果给他钱,即使白天或许也买不到吃的,何况现在是晚上九点钟了。我带着黯淡的心情,在涩谷站下了电车。

这是1945年10月16日的事情。

[注]小说写于1945年11月。1945年8月15日,日本宣布无条件投降,此前美军对东京进行了多次空袭。

(1)下列对这篇小说相关内容和艺术特色的理解,不正确的一项是

A.小说以遭受空袭后满目疮痍的东京为背景,反映了战后日本社会破败萧条、人民饥寒交迫的情景。

B.小说标题“灰色的月亮”意蕴丰富,象征着战后在物质上陷入匮乏、精神上陷入迷茫的日本社会。

C.这篇小说既无惊人的事件,也无曲折的情节,更没有人物之间激烈的矛盾冲突,整体上平淡无奇。

D.小说含蓄地表达了作者的人道主义思想,字里行间透露出对战争的厌恶和对被战争裹挟的人民的同情。

(2)“我”在小说中有何作用?请简要分析。

(3)志贺直哉素有“短篇之神”的美誉,其小说以善于揭示独特环境中人物的心境著称,被评论家们称为“心境小说”。这篇小说体现了什么样的心境?作者是如何表达这种心境的?组卷:26引用:4难度:0.5

二、古代诗文阅读(41分)(一)课内文言文阅读(本题共3小题,6分)

-

3.下列加点字词活用相同的一组是( )

组卷:1引用:2难度:0.5

(二)语言文字运用II(本题共1小题,9分)

-

10.阅读下面的文字,完成小题。

海螺的眼睛对光很敏感,但① 。相比用眼睛这个词来称呼它这一视觉器官,其实叫它“光感受器”更合适。如果有一只鱼从它面前游过,估计它的眼睛就只能看到一个黑影划过。不过这点视力足够它用了。只要它感受到外面的光影发生了变化,② 。人家压根不需要逃跑,只需在觉察到危险的时候龟缩。

扇贝的眼睛和海螺的眼睛功能也差不多。但扇贝的眼睛虽小,③ ,一只扇贝大约有两百多个眼睛,所以相比于海螺兄来说,它的感光范围更广。并且,它觉察到危险后,会马上鼓掌一样游开,在逃跑能力这一方面上,只能说扇贝略胜一筹。此外,海螺的眼睛还有一个你想不到的特异功能,它会再生。2018年,有科学家对海螺做了一个实验,把它的两只眼睛切掉了,但过了八周之后,它就长了一对新眼在眼柄上。由此看来,在再生这点上,人眼永远比不上海螺眼。

(1)下列句子中的引号和文中画横线处句子中的引号,用法相同的一项是

A.他们的做法彻底撕掉了自己“文明”的面具,真相显露无疑。

B.这里所谓的“文”,并不是指文字,而是指文采。

C.而成熟的爱是:“我需要你,因为我爱你。”

D.我们的“大蜻蜓”已经稳稳当当地飞上了天空。

(2)在横线处补写恰当的语句,使文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。组卷:3引用:2难度:0.5

四、写作(60分)

-

11.阅读下面的材料,按要求作文。

君子谋时而动,顺势而为。——《吕氏春秋》 千古之成大事者,不惟有超世之才,亦有坚忍不拔之志。——《晁错论》(苏轼) 传世经典中常蕴藏着丰富的处世哲学。面对既定目标,《吕氏春秋》认为应该因时更换、顺势调整,而苏轼则认为应当执着专一、坚持到底。

作为当代青年,你对此有怎样的理解与思考?请写一篇文章表达你的见解与看法。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。组卷:5引用:2难度:0.5