2023-2024学年江苏省无锡市江阴市南菁高级中学高二(上)月考语文试卷(9月份)

发布:2024/9/5 7:0:9

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共1小题,17分)

-

1.阅读下面的文字,完成下列各题。

1956年,我国公布推行第一批简化字以后,流行的汉字,便有了简体(简化)字与繁体字明显的区分。学习中文,也就产生了两者之间需要学习哪种字体的选择。按照过去传统,海外华人地区的学校教学和书报印刷,全是采用繁体字,长期以来,给外国学生造成一种偏见,认为现代汉字是以繁体字为主流。如今,情况开始转变,海外华人地区使用简体字的现象增多,最明显的是东南亚华人地区的中文学校已使用简体字读写,报刊印刷也几乎形成简体字天下。

前几年,凡在美国开设中文课程的学校,已陆续开始传授简体字读写。尤其破天荒第一遭:2005年5月22日,《纽约时报》上刊载了专栏作家纪思道的文章《从开封到纽约辉煌如过眼烟云》,竟用汉字简体字印出文章标题。这种罕见的举动,不啻显示追求时尚,也在于紧跟不可抗拒的时代潮流。

另一方面,我们也应该看到,由繁体字省笔成的简体字,渐次成为汉字应用的主流,除了中国政治经济影响力的促进,也在于我国特有的方块字本身历经数千年的演变,适应了文字进化弃繁就简这条规律,体现出强大的生命力。汉字的演变,从契刻在甲骨上的甲骨文,到铸刻在青铜器上的金文(战国以前多为大篆,战国以后出现小篆),至在缯帛、简牍,或凿刻在碑石上的小篆和秦篆,都出现过省却笔画的书写。如甲骨文字基本上是象形文字,有些字显得繁复,有些字则简单,这种画象的繁杂和简括,已体现繁写和简写情况。周代的大篆不少字形与甲骨文的象形文字相近,也有较多的字开始符号化。战国文字则以大篆为基础,在笔画上进行了省改。到了秦代,将战国时期各国自行的文字混乱现象以“书同文”的要求,进行统一整理,推行了比大篆多处省笔的官方文字小篆。当时,民间还流行着一种脱胎于篆文的隶书,人称秦隶。以上各体文字在史学界称为古文字。

汉承秦制,根据传统的书写方式,又在秦隶的基础上加以改进,兼取帛书和简文上的一些简化字,形成一种拉直笔划、方折弧角的汉隶。这是我们今天通称的隶书。中国汉字的字形演变到隶书,才成为真正的方块字,才有了明确的笔划数道,才有了可辨别的偏旁部首,才有了根据部首编目审定字形和便于查检的我国最早的字典《说文解字》。随后出现的楷书,正是在汉隶字形框架结构范围内,删繁从简,省笔顺笔,加以规范而成。如果要说传统文字,楷书的出现,体现的就是汉字传统的承传。

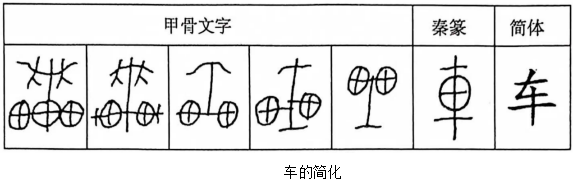

其实,汉字字形的简化,不但在不同字体演变过程中,出现了简化笔划的现象,即使在同一种字体的使用过程中,自身也会不断地简化。如甲骨文字目前所见是商代中晚期相对稳定的使用文字,其中的“车”字,就不难看出其形象的一再简化。复杂的车字,画着一根横轴,三个车轮,一根直辕,还有缚在辕上的车衡和两副套在马脖上的车轭,渐次简化成一根横轴,两个车轮,一根直辕和一根车衡,减少了车轭,笔划省略很多,但是仍具有车辆的形状。篆书中的甲骨文字痕迹还比较明显,尤其是大篆,有的车字,同样画上车轮、车辕、车衡和车轭。西周时期,金文中的车字,仅见车轮和辕、轴,已显象征性,会意成分增多。大约到了战国中晚期,刻在石鼓(唐初曾在西安发现的秦国石墩,其形如鼓,故称石鼓)上的秦国《诅楚文》中,已将车字写成“車”字了(如图)。

春秋战国以后,缯帛和简牍书写材料在民间使用渐广,民间书写不如官方文书的字迹要求规整,出现了许多简化字,只要使用广泛,约定俗成,逐渐也就定型。这类字,通称俗字,也称别字,说明这是非官方正式书写。简牍书写,运笔已较自如,因而走笔较快,连笔字遂现,行书、草体(汉草)应时而生,简化字愈见增多。值得重视的是,几经简化了的俗字,有的也移用在政府往来的文书中。汉人蔡邕在《书断》中说,古时战攻并作,军书交驰,“以篆隶之难,不能救急,遂作赴急之书”。所谓赴急之书,就是写成俗体简化字,省笔易就,速度加快,又节约了时间。社会不断进步,生活节奏加快,要求提供的信息数量骤增,即使在平时交际往来,同样要求书写时能够省时省力。简化字的创始,是历史发展的必然,因时而起,因需而成,与历史的向前推进,几乎是同步运行。

待隶书乃至草书在民间普遍流传,省笔易写的俗字,几经爱好书法的文人倡导,愈来愈普及。许多当时的俗体简化字,流传千百年,逐渐取代繁体字。如今沿用的简化字,几乎都有源可溯。如汉代以来的历代碑刻,保存了相当多的不同时期的简化汉字,我们都能从中分析笔道的删繁,比较其形体的合理调整,一竖一横的省略,决非任意为之。诸如笔、乱、携、怜、断等字,早已在魏晋、南北朝、隋唐的碑刻上就予以简化。有些人认为,我们现在使用的简化字,是新的造字,似乎置汉字的古老传统于不顾。显然,这是一种偏见。数千年来,尽管汉字有过多次变体,基本上仍是一脉相承,凸显出绵延不断强大的生命力。

(摘编自朱启新《汉字的简化》)(1)下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是

A.简体字取代繁体字,渐次成为汉字应用的主流,与中国政治、经济、文化影响力的提高有关。

B.作为我国第一部根据可辨识的部首编目的字典,《说文解字》审定了汉字的字形,便于查检。

C.战国以后,在民间书写中出现的俗字、别字,也是简化字的来源之一,虽不规整,但约定俗成。

D.汉代以来的历代碑刻,保存了秦汉时期相当多的简化汉字,例如笔、乱、携、怜、断等字。

(2)根据原文内容,下列对“车”的字形变化解说正确的一项是

A.在“车”的甲骨文简化过程中,一直保留着车轴、车轮、车辕、车轭的形象,而车衡则不见了。

B.篆书中的“车”字,失去了象形意味,增加了会意成分,仅突出作为必要部件的车轮、轴和辕。

C.“車”字的最早定型,目前可追溯至秦国石鼓文《诅楚文》,这篇文章是唐初在西安发现的。

D.“车”字的形体演变,形象地说明了汉字在不同字体之间和同一字体内部都存在着简化的趋势。

(3)下列选项,不适合作为论据来支撑末段观点“这是一种偏见”的一项是

A.“号”的繁体字写作“號”,而早在北魏时期的云峰山题字中,就已见到简体的“号”字这种写法。

B.政府公布的简化字,经过专家反复研究,严格审定,符合文字进化弃繁就简的规律,符合现代化读写的要求。

C.在小红书、海外版抖音,以及脸书旗下的社交应用照片墙上,很多台湾中学生都乐于使用简体字而非繁体字。

D.据学者统计,简化字总表中常用的500多个字,建国后才出现的只占20%,剩下80%都是建国前就已经使用的。

(4)请依据材料,简要说明汉字形体演变为真正的方块字的过程。

(5)文本第二、六两段分别提到了纪思道和蔡邕及其作品,各有什么论述作用?组卷:10引用:5难度:0.5

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共1小题,18分)

-

2.阅读下面的文字,完成下列各题。

夫妻粉

庞泽云 雨镇这个地方,最有名的是“夫妻粉”。这粉摊经过几代的单传,传到了鲍大勺手里,那手艺已经是炉火纯青了。

摊上只有两张案桌,是用四条长板凳支起的。案桌周围参差不齐地摆着几把竹椅、几个方凳和几个石礅。旁边,是一张放调料、碗具、家什的条桌和一个泥炉。泥炉上架着一只深底铁锅,锅上没有盖儿,却横着一个钻着密密麻麻小眼的桃木压漏。因为夫妻粉的传统忌用现成干粉条,说是“干粉不鲜”;都是把粉面和好了,放入压漏里挤压,直接从眼儿里落水下锅的。这样,煮出来的粉晶莹透亮,有鲜气。

这粉摊虽说简陋,却天天都挤满了食客,人们宁肯站着吃,从街沿这边站到街沿那边,也要来光顾。人多逼得手脚忙,两口子半天下来,裤裆里都是汗。

是的,这粉摊有些与众不同:只卖半天。倒不是怕忙,而是要用半天去预备调料。饭靠火候,酒靠窖,百样佳肴靠调料嘛!这粉,绝就绝在调料上。

咋绝?酱油醋,葱姜蒜,味精白糖辣子面。这些普通的玩意儿它都下,自不必说。可有两样东西,却是外界人不大晓得的,那就是娃娃椒和雅鱼汤。

娃娃椒是离雨镇十五里地青溪山上的特产。一般的椒,一粒就是一粒,可娃娃椒大粒上还背着个小粒,肉头厚,润色好,油气重,不但麻味浓,还有一股醉鼻舒肺的特殊香气。这娃娃椒在青溪山上只有几十棵树,夹杂在遍坡遍岭的普通野椒之中;而且,还专爱往那悬崖峭壁上长。

雅鱼则是雨镇边羌江里的独产珍品。肉细嫩,且无刺,熬出汤来,又白又酽又鲜。可是,这鱼专生于江边激流拍岸处的石穴、石腔,要得此物还有几分危险。历来夫妻粉的摊主儿都有“上青溪,悬采娃娃椒;下羌江,险捉雅御鱼”的本事。不然,就当不了摊主。

然而,也曾有人把以上调料样样数数弄了个齐,但做出粉来,却仍然比不上“夫妻粉”。他们不晓得,这料的齐全,还只是事情的一半;还有那怎样配料的另一半呢?

配调料也像和墙泥、抓中药一样,得严格地讲究比例,这就全靠人的摸索了。

如今的鲍大勺,是朗个在配调料?那是金口玉牙也问不出来的。人们只是传说着,说他都是五更半夜起来配,把窗户掩了,把门闩子上了,还要用屁股抵着门扇,连他婆娘都不许看。

在鲍大勺这辈夫妻粉摊的食客中,有一个是最为精细的了,那就是糖酒公司退休的袁老头儿。这老头原是公司的品酒员,那味觉器官灵得令人吃惊。用这张嘴来吃粉,那体验当然就比别人更为深、细,评价得也就更为中肯。这几年老头儿退休在家,嘴闲得慌,没那么多酒品了,就一头扎进了雨镇的小吃摊儿,这夫妻粉摊当然是常来的。

“喂,鲍老板,”有一回,袁老头儿吃完粉,一边捏着根火柴剔牙,一边就对夫妻粉评起来,“这粉,入口酸辣,入喉麻辣,回味香辣,酸中有甜,甜中有咸,香中透鲜。安逸得很哟!我的舌头都差点吞下去了。”

鲍大勺犹如高山流水遇知音,自然惬意。一乐之下,便把自己那张竹马架搬了出来,给袁老头儿做了一个专座,只有他来才打开。

随着生意兴隆,票子大把进,婆娘便来话了:“我说,把这套破家什换了吧。马要鞍装,人要衣裳,这粉摊也该伸抖伸抖了。”

“你晓得个球!肥狗有肉在毛里边,乌龟有肉在壳壳头。桌椅吱嘎,篷子补巴,这是祖训。”

“既不肯换摊子,那就多卖半天嘛,”婆娘忍不住又说,“大家都在向钱看,咱不当出头鸟,也别做排尾雁呀。”

“多卖半天?”鲍大勺觉得婆娘说话太可笑,“那找哪个去给我下江捉雅鱼?第二天还卖不卖了?”

“我说你就是个铁脑壳,三根砧子打弯了都打不透。离了红萝卜就不成席啦?没有雅鱼汤,就用草鱼汤顶嘛。”

鲍大勺眼睛一鼓,想发火,但和婆娘的眼光一碰,又马上收住了。他看到婆娘的眼睛有些发红。于是,便赔了个笑脸,口气软软的:

“嘿嘿!这鱼汤怎么能换呢?祖上没这个规矩,再说,让人吃出来,不就丢人现眼了嘛。”

“你呀,就是”就是什么,婆娘一时找不到合口的词儿,就跳过去说,“那些吃粉的,哪个不是窸窸乎乎,几个三下就搅完了?还像戏台子上吃饭呀,慢下慢下地品?孙二娘开黑店,用人肉包包子,不是看到几根什么毛,武松还吃不出来呢!”

“不会品?袁老头儿会不会品?”

“雨镇上有几个袁老头儿?他不来,又咋样?”

是的,就是袁老头儿不来,也不会影响夫妻粉生意的。夫妻粉名声在外,就是换了鱼汤,一般人马上也不会就吃得出来。特别是那一群一群来雨镇旅游、公干的人,他们晓得个啥?可是,鲍大勺还是不愿这么做。

婆娘拗不过他,最终只好骂一句了事:“你狗日连这点形势都看不清,早晚有你着辣的时候!”

婆娘的话真还说准了。不到两月,鲍大勺碰到了难事:由于农村的承包越来越彻底,青溪山的林坡划给了十户农民。要吃娃娃椒,只剩一条路:买。可是,现时的物价,又兴自调了。物以稀为贵,物以需为贵。娃娃椒对于鲍大勺来说,既需又稀,因此,人家就拿竹杠敲他了。要三十块钱一斤。天哪!比以前整整多了五倍。

这事使鲍大勺很伤心。那十户农民,可以说每回到雨镇赶场,都要吃他的粉,吃过又都不止一次地竖起大拇指连声称道,如何如何的好,还说鲍家两口子的品性也好,没有因为有块金招牌,就黑起心肠要高价。可是,这些人的脸,朗个一下子都变了呢?手头有点娃娃椒,熟人熟事的,就能厚起脸皮说出那么高的价!

(有删改)

(1)下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是

A.小说开头从粉摊写起,设施简陋,生意红火,形成强烈的反差,对“桃木压漏”的描写巧妙点染出老店的特色。

B.鲍大勺配调料时,用屁股抵着门扇,连他婆娘都不许看,这照应了前文的“几代单传”,也增添了夫妻粉的传奇色彩。

C.袁老头儿是粉摊的常客,也是小镇的美味鉴赏家,他对夫妻粉的盛赞维护了粉摊的招牌,却引发了夫妻两人的争执。

D.农村落实承包责任制,放开物价后,卖娃娃椒的农民跟着涨了价,小说结尾反映了鲍大勺面对社会变革猝不及防的心理。

(2)文中插入对娃娃椒和雅鱼的叙写,对此赏析不正确的一项是

A.这两段文字叙述了娃娃椒和雅鱼的特点,侧面衬托出鲍大勺谋生的艰辛、开店的诚信。

B.娃娃椒只生长在青溪山上,为后文青溪山林划给农民后,鲍大勺只能高价购买做铺垫。

C.既要到山崖上采椒,又要到江水里捉鱼,采配费时费力,交代了粉摊只卖半天的原因。

D.椒专爱往悬崖峭壁上长,鱼专生于激流石穴中,两者象征了当地人民迎难而上的精神。

(3)本文中夫妻俩的对话,在语言表达上颇有特色。请结合文本简要分析。

(4)如果作者续写,鲍大勺最终是否会依从婆娘的话,改变夫妻粉的调料?结合全文,谈谈你的看法和理由。组卷:14引用:7难度:0.7

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共1小题,9分)

-

7.阅读下面的文字,完成各小题。

在高考考场上紧张,或许在所难免,① 。在心理学中,压力与效率之间的关系可以用倒U型曲线来解释。如果以完全放松的状态作为零点,那么随着压力的逐步提升,紧张感来袭,人体反而能够逐渐激发出潜在能力,思考和行动的效率也会随之提升。所以适度的紧张对考生来说是好事。面对压力,紧张是正常现象,刻意追求过于放松的心态反而违背常理,会适得其反,进一步加剧紧张焦虑的心态。② ,都要允许一定程度的紧张存在,不要对放松心态过于执着。尤其是对家长来说,切忌一味地反复劝诫考生不要紧张。高考从来都不只是考学生,③ 。专家认为,高考期间,家长要负责好“后勤保障”工作,给予考生一个独立、安静、不被打扰的备考空间就是对其最大的帮助。不要总是围着孩子问“你考得怎么样?感觉如何?”给予考生过多的额外关注,会给考生带来额外的心理压力。高考期间家长更应该像往常一样,保持正常的生活节奏和规律。只有父母的状态正常,考生才能用正确的心态去应对考试。

(1)下列句子中的“你”和文中画横线处的“你”,用法相同的一项是

A.秦昊劝他的妹妹:“离职时,领导挽留你,说明你对公司很重要。”

B.三个人你看看我,我看看你,谁也没说话。

C.当你志在天下时,小恩小怨,你怎么会挂在心头呢?

D.人生无非就是你笑笑我,我笑笑你,何必太较真?

(2)请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。组卷:2引用:3难度:0.5

四、写作(60分)

-

8.阅读下面的材料,根据要求写作。

古希腊对门窗的作用,一般重其通风、采光或围闭效果,而中国古代建筑还重视屋内屋外空间的交流和景物的借换,往往是实用与审美兼而有之,比如园林建筑中的漏花窗,便是为了充分显示环境之美而设计的。中国饮食烹饪也讲究滋味之外的艺术,注重食名优美、食器精美、环境雅致,将物质享用与精神追求统一起来。

以上材料对我们具有启示意义。请结合材料写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意;明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。组卷:23引用:16难度:0.6