2022-2023学年新疆乌鲁木齐市五校联考高二(下)期末语文试卷

发布:2024/5/29 8:0:9

⼀、现代⽂阅读(⼀)论述类⽂本阅读(本题共3⼩题,9分)

-

1.阅读下面的文字,完成下面小题。

关于老龄化的理念和战略可以有两种表达,即老龄化与老龄文明。“老龄化”是一种模糊的表达,“老龄化事业发展”“老龄化战略”等都是基于问题应对的工作话语,隐喻以忧患意识为核心的文化态度和社会情感,因而总体上是被动甚至消极的。“老龄文明”宣示对老龄化的价值肯定,也宣示对老龄文明建构的积极态度和社会行动。它不将老龄化只当作问题,也不满足于寻找应对策略,而是以老龄化作为人类文明的生命气象、生命气质以及与之相对应的文明形态。

现代文明有两个明显的悖论。第一个悖论是对人生经验的漠视。“人们首先必须吃喝住穿”,人一生大量的时间和精力都用于满足生存尤其是延续生命的吃喝需要,在这个过程中滋生了诸多痼疾,如对享乐的过度追求。文化的使命是将之化为人生享受,赋予文化意义,于是产生饮食文化。个体精神生命的成熟产生于由生到死的进程中,人类世界的进步也产生于集体智慧不断成长成熟中。然而,现代文明将老龄群体的精神生命和精神财富视为风烛残年的最后呻吟,于是冷漠和废弃了人类文明进步阶梯中最充沛的果实。第二个悖论是将人类文明史描述为从原始社会到现代社会的线性进程,人们的文明认同和历史想象又似乎将远古社会视为老年,所谓的现代总是与青春活力相关。其实,这也是现代文明无知狂妄的表现。为此,须借鉴并创新黑格尔关于人的哲学理论,他认为,个体的自然生命在走向老年时会孱弱不堪,但精神生命则更加丰满、成熟。

人们从三个维度进行了“老”的建构:其一,“老”的生理建构,这是个体对这一自然进程的觉悟和接受。其二,“老”的社会建构,即各种表格中的年龄暗示,各种年龄规定的制度安排。退休制度是对“老”的终极社会宣判,将个体从社会体制乃至社会格局中“驱离”。其三,“老”的精神建构,在精神上接受“老”,而且在精神上“老”去。“不服老”仅仅是个案,“老顽童”一般被当作具有喜剧意义的反常人格。精神老龄化是最彻底的老龄化,它甚至会加速生理和社会的老龄化。

当人类因寿命延长而出现老龄化,它作为“文明进步的体现”的重要表征之一,会给世界带来精神上的成熟,这是老龄群体给文明也给世界带来的文化礼物。重要的是,要将这份礼物作为文化资源。老龄化并不只是社会发展的负面清单。即便在生理上走向老龄——这是一个相对的过程,也是需要在文明进步中不断调整的标准,即便个体被武断地推进老龄的“集中营”,他们的价值同样存在。很多杰出的科学家尤其人文社会科学家,就是在老龄阶段达到对人类贡献的巅峰。虽然还没有足够证据来证明老龄化将给现代文明带来“人口红利”,然而一旦放弃以征服、变化或所谓不断进步为特征的文明观,老龄化就不仅是“文明进步的体现”,而且将成为文明进步的力量。老龄人成熟丰满的群体智慧,对待世界的悲悯情怀,更趋近于孔子所说的“从心所欲不逾矩”的境界,柏拉图所说的“摆脱奴隶主束缚”的对欲望的驾驭力,将对现代文明构建做出重要贡献。

(摘编自樊浩《老龄文明的伦理革命》)(1)下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A.“老龄化”的说法意味着老年人占比过多就会带来一些社会问题,含有无奈之意。

B.从人类社会发展历程来看,现代总是与青春活力相关,现代社会远超过古代社会。

C.个体的“老”包括生理、社会、精神三个层面,“老”的生理标准也会随时代调整。

D.人的精神成熟需要时间来积淀,到了老年更容易接近“从心所欲不逾矩”的境界。

(2)下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是

A.文章通过比较“老龄化”“老龄文明”的差异,揭示了提出“老龄文明”概念的必要性。

B.文章第二段引用黑格尔的哲学理论,对老年人的精神生命予以肯定,增强了说服力。

C.文章以部分科学家在老龄阶段贡献达到巅峰的事实,证明老龄化是文明进步的体现。

D.文章中“风烛残年的最后呻吟”“老龄的‘集中营’”“驱离”等语句,使说理更生动形象。

(3)根据原文内容,下列说法正确的一项是

A.吃喝住穿是基本的生存需求,但我们可赋予其文化意义,如将吃喝上升到饮食文化,即可解决过度追求享乐的问题。

B.退休制度可以说是对“老”的终极社会宣判,通过延迟退休,能够让老龄人融入社会体制,从而避免精神的老龄化。

C.若改变狭隘的文明观不难发现,老龄化未必能给现代文明带来“人口红利”,但可以成为推动社会文明进步的力量。

D.作者主张建构老龄文明,这与孟子《寡人之于国也》中“颁白者不负戴于道路矣”所蕴含的对老年的态度基本一致。组卷:13引用:5难度:0.5

(二)实⽤类⽂本阅读(本题共3⼩题,12分)

-

2.阅读下面的文字,完成下列各题。

材料一:

中国的迅速崛起震撼了世界,正影响着整个国际格局和秩序的演变。要让世界真正读懂中国,我们必须建构全面的、透彻的、强势的话语体系,以中国人的眼光和话语来观察和评述自己的国家和外部世界。

“文明型国家”这个概念的提出,不仅可以解构西方话语对中国的主流叙述并揭示中国崛起的一些规律,更有利于进行国际政治制度的比较和预测,它甚至可以与西方主流话语进行对话、交锋乃至胜出。“文明型国家”指的是一个延绵不断长达数千年的古老文明与一个超大型现代国家几乎完全重合的国家,即中国。有人认为中国的崛起就是按照西方市场经济理论进行了改革,带来了经济总量的提高,随着中国进一步的发展,它将越来越多地接受西方的各种理念及制度安排,最终被接纳为西方社会的成员。“文明型国家”的观点与此截然不同,它认为中国的崛起是一个“文明型国家”的崛起,它代表了一种不同性质国家的崛起,中国的发展有自身的规律和逻辑。

延绵不断长达数千年的中华文明的种种特质使中国这个现代国家与众不同。中国拥有超悠久的历史、超丰富的文化积淀,中国任何一个方面,都有上千年的历史。因此,我们古老文明形成的许多传统使得中国能融合古代文明与现代文明的长处。今天的中国是带着孔子、孟子、老子、庄子、荀子、墨子、孙子等伟大先哲重新回到世界中心的,是带着五千年伟大文明并汲取了包括西方文明在内的其他文明之长而重新回到世界中心的。“文明型国家”的文明基因太强大了,如果这样的国家要被全盘西化的话,它必定走向混乱、分裂乃至解体。

中国是以西方不认可的方式崛起的,并继续以西方不认可的方式迅速发展壮大。“文明型国家”的崛起也因此而分外厚重和精彩。中国崛起的主要原因是坚持了自己的发展道路,既学习了别人之长,也发挥了自己的优势,特别是自身的许多传统与现代相结合所形成的优势,实现了一种对西方模式的超越。

(摘编自《这就是中国:文明型国家》)材料二:

党的十八大以来,我国加大国际传播能力建设力度,积极参与国际传媒市场竞争,取得重要成果。这也让中国这一负责任的大国形象较好地呈现在世人面前,赢得国际友人的认同和点赞。但我国在世界上有时仍然处于有理说不出、说了传不开的困境。讲好中国故事,传播好中国声音,是解决“挨骂”问题的有效路径,也是中国国家形象自塑与他塑的关键所在。必须深刻领会、努力实践,向世界展现一个真实、立体、全面的中国,让世人更好了解一个进入新时代、展示新作为的中国。

国家形象的塑造要求增强国际话语权。习近平总书记多次强调,创新对外宣传方式,着力打造融通中外的新概念新范畴新表述,讲好中国故事,传播好中国声音,增强中国话语的国际影响力。话语的背后是思想,是“道”。必须坚持独立自主的方针,用中国理论阐释中国实践,用中国实践升华中国理论,更加鲜明地展现中国思想,更加响亮地提出中国主张,建构属于中国自己的话语体系。主动讲好构建人类命运共同体的故事,展示中国为世界作出的贡献,让国际社会更多地理解中国和平发展道路的内涵。

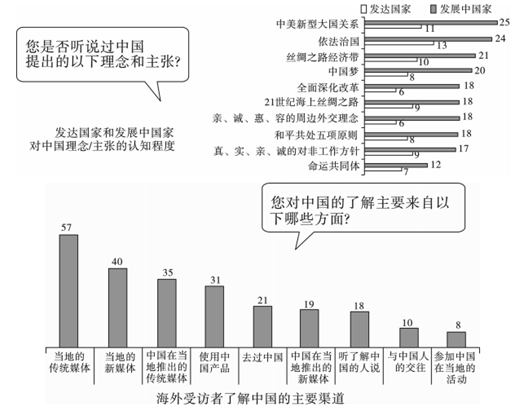

(摘编自《国家形象何以自塑与他塑》)材料三:

(摘自《中国国家形象全球调查最新报告》)(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是

A.因为“文明型国家”代表了中国与西方主流话语权的交锋和博弈,所以它必将有利于中国进行国际政治制度的比较和预测。

B.话语权决定主动权,传播力决定影响力。所以为了讲好中国故事,传播好中国声音,我们必须着力增强中国话语的国际影响力。

C.中国只有不断加大国际传播的力度,积极参与传媒市场的竞争,才能更好地将中国形象呈现出来,进而赢得国际友人的认可。

D.中国主流媒体在各国的影响力和传播力不尽相同,因而造成了发展中国家的受访者与发达国家的受访者对中国的认知度不同。

(2)下列对材料相关内容的概括和分析,不正确的一项是

A.绵延数千年的古老文明是中国崛起的决定性因素,是它使中国成为了“文明型国家”,并最终实现了对西方模式的超越。

B.一个国家的崛起必须伴随文化的自信,如果当初中国不坚持走自己的道路,而对西方亦步亦趋,中国的命运必定面临重大危机。

C.我国虽然在国际传播能力建设中取得了重大的成果,但是也要正视其中存在的困境,并需要通过自塑和他塑的方式来解决这些问题。

D.前两则材料共同提出相同的观点一要想让世界真正读懂中国,就必须建构中国自己的话语体系。

(3)请你结合材料,对某些西方国家抹黑中国的不实报道和宣传,提出合理的应对措施。组卷:5引用:3难度:0.6

三、语⾔⽂字运⽤(本题共3⼩题,15分)

-

7.阅读下面的文字,完成各题。

汽车行进在黄土高原上,向壶口瀑布方向飞驰。高速公路两边秋意浓浓,树木和庄稼色彩斑驳,鲜绿、淡绿、深黄、金黄、棕红、褐红,将黄土高原装点得①______。偶尔看见成片的苹果园,鲜红的圆圆的大苹果挂满树梢,在车上都能嗅到醉人的芳香,这就是名扬天下的洛川苹果。

到了瀑布边缘,看见浑黄的黄河水从上游奔泻而下,②______。到了壶口瀑布,河口收束狭如壶口,瀑布上游水面宽500余米,在不到500米的距离内,猛然被压缩到20~30米的宽度。在两岸石壁峭立的河道上,河水以每秒1000立方米的磅礴气势,从50多米高的陡崖上倾注而泻,翻腾倾涌,声如洪雷,形成“千里黄河一壶收”的气概,正如古籍中所曰“盖河漩涡,如一壶然。”这让壶口瀑布几千年来成为一种力量的象征。平时静若处子、温顺贤良的中华民族母亲河黄河到了这里却发出震天的怒吼并升起冲天的巨浪进而迸发出不可阻挡的磅礴力量!

壶口瀑布,波涛汹涌,气势磅礴,正是中华民族自强不息,③______,勇往直前的写照。世界各地的华夏儿女,都把黄河流域认作中华民族的摇篮,视黄土地为自己的“根”。

(1)填入文中横线处的成语,最恰当的一项是

A.①五彩缤纷 ②气势磅礴 ③百折不挠

B.①花团锦簇 ②气势磅礴 ③生生不息

C.①五彩缤纷 ②波澜壮阔 ③生生不息

D.①花团锦簇 ②波澜壮阔 ③百折不挠

(2)文中画横线的句子使用了比喻和引用的⼿法,请结合材料简要分析其表达效果。

(3)请将文中画波浪线的部分改成几个较短的语句。可以改变语序、少量增删词语,但不得改变原意。组卷:0引用:1难度:0.6

四、阅读下⾯的材料,根据要求写作。(60分)

-

8.阅读下面的材料,根据要求写作。

一个新的难度动作,我每天练6个小时,一直重复练这一个动作,可能需要一个夏天才能去完成这个动作。

——苏翊鸣

抱怨身处黑暗,不如提灯前行。

——刘同

只有经历过地狱般的磨砺,才能练就创造天堂的力量;只有流过血的手指,才能弹出世间的绝响。

——泰戈尔

以上论述具有启示意义。请结合以上论述写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。组卷:9引用:5难度:0.7