人教部编版必修上册《第四单元》2023年单元测试卷(1)

发布:2024/10/17 19:0:1

一、现代文阅读

-

1.阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

在漫长的历史进程中,我国的农耕文明催生了数以万计的乡村聚落。在自然和文化的共同约束下,当地居民通过自己的生产、生活方式不断适应和改造着周边的自然环境,塑造了独特的景观形态和社会关系。这些保留至今由人与自然持续互动的结果就是乡村遗产,也是研究乡村地区人地关系的重要的“活”文本。因此,乡村遗产兼具“历史文化遗产地”和“乡村生产生活承载地”的双重特征,包含了山体、水体、建筑、植被等有形的物质层面,也蕴含了哲学观、生产技术、生活智慧等一切无形的精神层面。

在遗产保护领域,价值认定是保护的前提。文化遗产的内在价值通常被理解为历史、审美和科学价值。所以,对乡村遗产的认知与保护首先应以价值为导向。作为乡村遗产的核心组成部分,乡土建筑是指散落于村镇中、富有地方特色的传统建筑,除了一般的居民住宅外,还包括与人生活息息相关的祠堂、商铺、作坊、桥梁等建筑。乡土建筑是乡居文明的物质和精神载体,其建筑形态和建筑装饰等更为多样复杂,与其周边自然环境的关系更密切,很多乡村地区特别是少数民族的建筑中包含有非物质文化遗产。因此,在乡村遗产视野下审视乡土建筑的价值时,不仅要关注建筑本体的价值(其蕴含的历史价值和艺术价值,包括建筑自身的历史久远度,与重要事件、人物或文化的关联度,某一地域或民族建筑类型的代表性,或者艺术审美上的价值),更要研究其背后所体现的人与自然、人与社会的关系。

(摘编自复旦大学国土与文化资源研究中心《乡村遗产视野下的乡土建筑》)

材料二:

在乡村遗产的保护实践工作中,应尝试在原生土壤中理解、尊重当地居民关于遗产的种种认知和实践行为,协助他们找到一条可持续的保护道路。

位于福建省永泰县的永泰庄寨与不同家族的迁徙繁衍有关。诸多家族搬迁到永泰后,开始建造居所。一些家族在营建过程中更注重安全性,逐渐形成了一个大家族共有的聚居防御空间。由此可见,永泰庄寨正是“家文化”的社区凝聚力的外在表现。而面对部分庄寨倒塌损毁等残损现象,所采取的保护手段要重在通过现代的组织方式,强化庄寨文化遗产价值内涵的传承,增强当地居民对乡土的归属感和参与感。所以,对庄寨的修缮既是文化遗产的保护行为,也是构建身份认同的重要手段。

另外,运用文化景观的方法和视角重新认知乡村遗产的价值,注重挖掘人与自然相处过程中产生的一系列土地利用模式、景观内涵和文化观念,是近年来乡村保护的一个重要突破。

对当地居民来说,乡村文化景观是他们悉心培育的结果,蕴含着他们和自然共处中摸索出的生存智慧与相处模式。在西南地区的一些村落中,可以看到当地居民对各类自然要素的灵活运用,包括气候、土壤、水体、石材、动植物等,如红河哈尼梯田文化景观、榕江大利村古建筑群、石阡楼上村古建筑群等。与之互为表里的是敬畏自然、亲近自然的观念,这是他们所秉持的遗产观念,或者说一种生活态度。

进行乡村遗产保护,我们还需要将它放在城乡关系的视角下进行定位。明清时期,商业氛围有所改善,江南市镇经济发达,不少乡村集市朝着市镇方向发展。同样,在现代频繁的城乡往来中,乡村向城镇“破界”的可能性也在增大。

比如位于浙江省兰溪县的诸葛村。历史上,诸葛村村民借由水运条件,在勃兴的兰溪药业中脱颖而出。中药业、商业和农业的并行,塑造了诸葛村的文化面貌,城乡间互动更加频繁。从其古建筑与村落格局可见,业态的更新与诸葛村乡村遗产的成型和发展有着紧密联系。上世纪90年代后,诸葛村逐步走出了一条旅游利用、文物保护和社区发展的融合之路。2018年,诸葛村带动400余位当地村民直接从事旅游业,年接待量达60余万人次,旅游年综合收入破亿。通过对家园的共同维护和旅游产业的开发,诸葛村的集体经济和社区凝聚力得到了较大提升,既为城市居民提供了了解乡土文化的平台,也在这个过程中实现了乡村遗产价值转化,这在中国众多乡村遗产保护案例中是较为难得的。

(摘编自刘邵远、杜晓帆《乡村遗产:田野中的家国情怀》) 材料三:

早在20世纪60-70年代就有过发展的“外源型”和“内源型”争论。最典型的是联合国第一个发展十年计划(1960-1970),由于采取“外源型”发展模式,试图让亚洲、非洲和拉丁美洲的大部分地区复制欧美经济发达国家的发展模式,其结果是无功而终。到20世纪90年代,内源型发展模式逐渐成为了联合国向国际社会推介的一种新型发展理念。内源型发展模式指的是“基于社会本身的文化特征和行为结构,来构建自己的发展方式”。内源型发展战略否定了西方发达国家发展道路和发展模式的唯一性,否定了只注重经济增长而忽视社会文化发展的模式。

历史文化资源的积累是一个动态的历史过程,历史文化遗产具有一定的物化形式与现实载体。在各个村落漫长的历史发展过程中,当地人民创造了丰富多彩的历史文化遗产。这些历史文化遗产不单是各个村落独特的文化资本,也是各个村落内源性的生产要素。进一步挖掘、利用和提升乡村各个方面的历史文化遗产,使乡村成百上千年积淀下来的“静态”历史文化遗产,转变成为与乡村现代化进程有机嫁接起来的“活态遗产”和“动态遗产”,成为乡村新的经济增长点。

(摘编自李宇军《用好乡村历史文化遗产》)(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是

A.乡村遗产是当地居民通过自己的生产、生活方式持续改造周边自然环境形成的结果。

B.在对乡土建筑进行保护时,应在乡土遗产的视野下重点对其建筑本体价值进行审视。

C.红河哈尼梯田充分体现了当地居民灵活运用自然要素的智慧,敬畏亲近自然的理念。

D.诸葛村成为乡村遗产保护的成功案例,根源是发展了集体经济、提升了社区凝聚力。

(2)根据材料内容,下列说法不正确的一项是

A.关注乡土建筑的本体价值,研究其背后的人与自然、人与社会的关系,体现了以价值为导向的乡村遗产保护理念。

B.永泰庄寨保护过程中强化当地居民乡土的归属感和参与感,给如何找到一条可持续的乡村遗产保护道路提供了思路。

C.内源型发展模式是以社会本身的文化特征和行为结构为基础的,它的发展道路不是唯一的,它更注重发展社会文化。

D.深入挖掘乡村历史文化遗产的内源性生产要素,使其由“静态遗产”转变为“动态遗产”,能够助力乡村经济发展。

(3)下列说法中,不能支撑材料三观点的一项是

A.乡村过去留下的“老房旧俗”在一定程度上成为了乡村振兴道路上的包袱,所以对此必须破旧立新,快刀斩乱麻,放开手脚干。

B.有必要深入挖掘乡村的文化价值,融入生态文化、历史文化、民俗文化等元素,形成独具特色的文化品牌,实现乡村可持续发展。

C.贵州“千户苗寨”所拥有的民族文化种类丰富,数量众多,具有显著的竞争优势,近年来逐渐形成了以旅游业为主导的产业集群。

D.传统村落孕育出的乡贤文化具有连接故土、维系乡情的精神纽带作用,应使其再度成为农村靓丽的文化风景,促进乡村社会进步。

(4)请简要梳理材料二的行文脉络。

(5)某地规划兴建一座古城,以重现历史繁华,改善旅游生态,提升城市形象。请你结合材料,对这一规划提出一些合理建议。组卷:19引用:14难度:0.5 -

2.阅读下面的文字,完成各题。

擅于到来的人和擅于离别的人

李娟

我妈是擅于到来的人。她出现在我面前的时候,总是伴随着坏天气和无数行李。

她冒雪而来,背后背一个大包,左右肩膀各挎一个大包,双手还各拎一只大包。像是一个被各种包劫持的人。

一见面,顾不上别的,她先从所有包的绑架中拼命脱身。气儿还没喘匀,就催着我和她去拿剩下的东西。我跟着她走到楼下,看到单元门外还有两倍之多的行车。

我妈为我带来的东西五花八门。其中最值得一提的是两根长棍。准确地说,应该是两棵小松树的树干。笔直细长,粗的一端比网球略粗,细的一端比乒乓球略细,大约三米多长。

难以想象她是怎么把这两根树干带上班车的。要知道,在当时,所有的班车都不允许在车顶上装货了。放进下面的行李仓?也不可能。放到坐椅中的过道里?更不可能。况且她还倒了三趟车。总之这是千古之谜。

她把这两根树干挂在我的阳台上方,然后……让我晾衣脚……

她骄傲地说:“看!细吧?看!长吧?又长又细又直!我找了好久才找到这么好的木头!真是很少能见到这么好的,又长又细又直!……”——于是就给我带到阿勒泰了。

是的,她扛着这两根三米长的树干及一大堆行李,倒了三趟车。没有候车室,没有火炉。她在省道线或国道线的路口等着。前不着村,后不着店。她守着她的行李站在茫茫风雪之中,不知车什么时候来,也不知车会不会来。

头一天她也在同一个路口等了半天,又冷又饿,最后却被路过的老乡告之班车坏了,要停运一天……但第二天她仍站在老地方等待,心怀一线希望。后来车来了。司机在白茫茫天地间顶着无边无际的风雪前行,突然看到前方路口的冰雪间有一大团黑乎乎的事物。据他的经验,应该有三到五个人在那里等车。可是走到近前,却发现只有一个人和三到五个人的行李。

总之,她不辞辛苦给我带来了两根树干。

——它们又长又直又匀称,最难得的是,居然还那么细。她觉得这么好的东西完全能配得上城里人。却没想到城里人随便牵根铁丝就能晾衣服。

后来我搬家了。那两根树干实在没法带走,便留给了房东。不知为什么,当时一点也不觉得可惜。又过去了好几年,搬了好几次家,最后打算辞职。我妈说:“你要是离开阿勒泰的话,一定记得把我的木头带回来。”到那时,才突然间感到愧疚。我告诉她早就没了。她伤心地说:“那么好的木头!那么直,那么长,关键是还那么细!你怎么舍得扔了!”却丝毫不提当年把它们带到阿勒泰的艰辛。

那是2003年左右,我在阿勒泰上班,同时照料不能自理的外婆。工资六百块,两百块钱交房租费,两百块钱存到冬天交暖气费,剩下两百块钱是生活费。也就是说,日子过得相当紧巴。

我妈第一次来阿勒泰时,一进到我的出租屋,第一件事就是把所有房间的30瓦灯泡拧下来,统统换成她带来的15瓦的。

第二件事是帮我灭蟑螂。那时我不敢杀生,后果便是整幢楼的邻居都跟着遭殃。我妈烧了满满一壶开水,往暖气片后面猛浇。黑压压的蟑螂爆炸般四面逃窜,更多的被沸水冲得满地都是。

接下来的行程内容是逛街。

乡下人难得进一次城,她列了长长的清单,然而什么都嫌贵,最后只买了些蔬菜。菜哪儿没卖的?但是阿勒泰的菜比富蕴县的便宜。还买了几株带根的花苗。天寒地冻的,她担心中途倒车的时候花苗被冻坏,便将它们小心地塞进一个暖瓶里,轻轻旋上盖子。

她每次来阿勒泰顶多呆一天。一天之内,她能干完十天的事情。每次她走后,好像家里搬走了一支部队。

走之前,她把她买的宝贝花慷慨地分了我一支。我家没有花盆,她抬回一只塑料油桶,剪开桶口,洗得干干净净。又不知从哪儿挖了点土,把花种进去,放在我的窗台上。因为油壶是透明的,她担心阳光直晒下,土太烫了,对根不好,特意用我的一本书挡着。她走后,只有这盆花和花背后的那本书见证了她曾到来。

而我,我最擅长离别。迄今为止,我圆满完成过各种各样的离别。

我送我妈离开,在客运站帮她买票,又帮她把行李放进班车的行李厢,并上车帮她找到座位。最后的时间里,我俩一时无话可说,一同等待发车时间的到来。

那时,我想起来很久很久以前的另一场离别。旧时的伤心与无奈突然深刻涌上心头。我好想开口提起那件事,我强烈渴望得知她当时的感受。却无论如何都说不出一句话来。此时此刻,彼此间突然无比陌生。甚至微微尴尬。我又想,人是被时间磨损的吗?不是的,人是被各种各样的离别磨损的。

这时,车发动了。我赶紧下车,又绕到车窗下冲她挥手。

就这样,又一场离别圆满结束了。最后的仪式是我目送这辆平凡的大巴车带走她。然而,车刚驶出客运站就停了下来,高峰期堵车。最后的仪式迟迟不能结束。我一直看着这辆车。

我看着它停了好久好久。有好几次强烈渴望走上前去,走到我妈窗下,踮起脚敲打车窗,让她看到我,然后和她再重新离别一次。

但终于没有。

(本文节选自《遥远的向日葵地》)

(1)下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.文中画线句采用拟人和夸张的修辞手法,形象生动地表现母亲来看望“我”时负重劳顿的艰辛,蕴含着深沉朴实的母爱。

B.母亲念念不忘两根木头,说明生活中的母亲是个勤俭节约的人,文中多次重复这件事,也说明生活中的母亲是个爱唠叨的人。

C.文章结尾“但终于没有“独立成段,语言精练,韵味深长,耐人寻味。

D.本文写得跌宕起伏,将往事不断穿插叙述,表现母亲不计回报关心子女的慈爱形象,也蕴含了”我”的愧疚之情。

(2)简要分析“树干”在文中的主要作用。

(3)文中对“到来”和“离别”的叙写一详一略,请结合具体内容谈谈这样安排的好处。组卷:9引用:5难度:0.5

二、文言文阅读

-

3.阅读下面的文言文,完成各题。

吕本中字居仁,元祐宰相公著之曾孙、好问之子。幼而敏悟,公著奇爱之。公著薨,宣仁太后及哲宗临奠,诸童稚立庭下,宣仁独进本中,摩其头曰:“孝于亲,忠于君,儿勉焉。”

绍兴六年,召赴行在,特赐进士出身。监阶州草场苗亘以赃败,有诏从黥,本中奏:“近岁官吏犯赃,多至黥籍,然四方之远,或有枉滥,何由尽知?”异时察其非,虽欲抆拭,其可得乎?愿酌处常罚,毋令奸臣得以藉口于后世。”从之。

七年,上幸建康,本中奏曰:“当今之计,必先为恢复事业,求人才,恤民隐,讲明法度,详审州政,开直言之路,俾人人得以尽情。然后练兵谋帅,增师上流,固守淮甸,使江南先有不可动之势。伺彼有衅,一举可克。若徒有恢复之志,而无其策,邦本未强,恐生他患。今江南、两浙科须日繁,闾里告病,倘有水早乏绝,奸宄窃发,未审朝廷何以待之?近者臣庶劝兴师问罪者不可胜数观其辞固甚顺考其实不可行大抵献言之人与廷利害绝不相侔言不酬事不济则脱身而去。”又奏:“江左形势如九江、鄂渚、荆南诸路,当宿重兵,临以重臣。吴时谓西陵、建平,国之藩表,愿精择守帅,以待缓急,则江南自守之计备矣。”

内待郑谌落致仕,得兵官。本中言:“陛下进临江浒,将以有为,今贤士大夫未能显用,岩穴曲隐未能招致,乃起谌以统兵之任,何邪?”命遂止。

八年,金使通和,有司议行人之供,本中言:“使人之来,正当示以俭约,客馆刍粟若务充悦,适启戎心。且成败大计,初不在此,在吾治政得失,兵财强弱,愿诏有司令无乏可也。

(选自《宋史・吕本中传》),有改)(1)下列对文中画波浪线的部分断句正确的一项是

A.近者臣庶动兴师/问罪者不可胜数/观其辞固甚顺考/其实不可行/大抵献言之人/与朝廷利害绝不相侔/言不酬/事不济/则脱身而去

B.近者臣庶动兴师问罪者/不可胜数/观其辞固甚顺/考其实不可行/大抵献言之人/与朝廷利害绝不相侔/言不酬/事不济/则脱身而去

C.近者臣庶劝兴师/问罪者不可胜数/观其辞固甚顺/考其实不可行/大抵献言之人/与朝廷利害绝不相侔/言不酬事/不济/则脱身而去

D.近者臣庶动兴师问罪者/不可胜数/观其辞固甚顺考/其实不可行/大抵献言之人/与朝廷利害绝不相侔/言不酬/事不济/则脱身而去

(2)下列对文中加点的词语相关内容的解说,不正确的一项是

A.黥是古代的一种刑罚,用刀刺刻犯人的面额并涂墨,使其永不褪色

B.致仕指官员犯罪被罢官,古人还常用乞身、请老等表达此意。

C.客馆是指古代招待宾客的馆舍,亦指旅店。

D.有司指主管某部门的官吏,古代设官分职,各有专司,故称有司。

(3)下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项

A.公著去世时,宣仁太后及哲宗亲自前往吊丧,众多孩童立于庭下,宣仁太后唯独让吕本中进见,并对其寄予厚望,这侧面体现了他幼年聪慧。

B.吕本中认为九江、鄂渚、荆南等地当派重臣重兵把守;西陵、建平是国家的边疆要地,希望朝廷精选守帅,这是江南自守之计。

C.宋金通和时,吕本中认为对金国使者的供给应该俭约,否则恰会引发敌人的侵犯之心。他希望诏令有关部门只要供应不缺乏就可以了。

D.皇帝任命郑谌掌管军队,吕本中认为当前贤士大夫没有得到重用,隐藏山林的能人没有招至,建议不让郑谌为统兵官,皇帝没有采纳

(4)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

①近岁官吏犯赃,多至黥籍,然四方之远,或有枉滥,何由尽知?

②然后练兵谋帅,增师上流,固守淮甸,使江南先有不可动之势。组卷:17引用:4难度:0.4

六、语言文字应用

-

8.下面文段有三处语言表达存在问题,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅。

①家乡总在牵动着我们的情思。②我们生于斯长于斯,在这里经历鲜活的体验,留下生命的印痕,有许多难以割舍的记忆。③这里所说的家乡,主要指我们居住的城乡社区。④用适当的方式参与和关注家乡的文化生活,有助于我们增强认识社会和阐释自己见解的能力。⑤课本围绕“家乡文化生活”为中心展开学习活动。⑥通过采访、考察和查阅文献等方式,使我们能够了解家乡的人和物,深入认识家乡,对丰富家乡文化生活提出合理建议。⑦让我们一起回顾昨天,考察今天,展望明天,寻找情感归宿,增进对家乡的文化认同。组卷:13引用:4难度:0.6 -

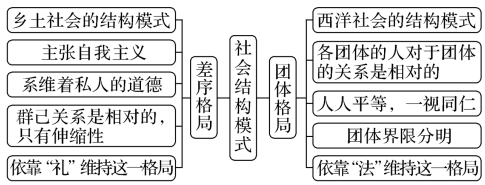

9.请根据如图的思维导图,分别从三个角度概括西方社会和中国乡土社会这两种社会格局的不同之外(每个角度不超过50字)。

组卷:18引用:6难度:0.9

组卷:18引用:6难度:0.9