2023年新疆高考语文一模试卷

发布:2024/6/30 8:0:9

一、现代文阅读(36分)一、论述类文本阅读(本题共1小题,9分)

-

1.阅读下面的文字,完成下面小题。

我在《唐宋词十七讲》中所形成的纲领,约言之大概有以下几个重点:

第一个重点是我在介绍每一位作者时,都特别注意其风格之特色与其所传达的感情之品质的差别。因为词在早期本多为应歌之作,所以自其表面观之似乎殊少差别,因此我以为词的讲述乃特别应注意其相似而实不同的深微之意境与风格的差别。在讲唐五代两宋之重要词人时,我都曾结合了他们的历史背景、生平经历、性格学养、写作艺术各方面,对其能感之与能写之两方面的因素,作过较详的掌握其特点的叙述。

第二个重点是对词之演进和发展之过程的介绍。我在讲授每一家的作品之际,于叙述其个别的风格特色之时,也同时都兼顾了他们在纵向与横向之间的关系,即如冯延巳对于晏殊及欧阳修之影响,以及三家词之异同;柳永词在内容与形式两方面的拓展,及其对苏轼与周邦彦之影响;苏词对辛弃疾的影响,以及苏、辛二家词之异同。

第三个重点是对词之特质及传统词评中两种重要模式的介绍。关于词之特质,我在讲座一开始时,就曾从词之源起对其要眇深微的特质作了简单的说明,至于就词之评说而言,我在讲说中也曾举出了张惠言与王国维二家说词的两种重要模式。一般而言,我以为张惠言之说词大多乃是依据所说之词中的一些语言辞汇作比附的猜测,而王国维之说词则是依据所说之词中的一些感发之本质作联想的发挥。张氏之评词方式适用于像对温庭筠、周邦彦、姜夔、关文英、王沂孙等人之词的评说,而王氏之评词方式则适用于像对冯延巳、李璟、李煜、晏殊、欧阳修诸人之词的评说。这两种说词方式,都是欣赏词之要眇深微之特质的有得之言。而此外却还有一类词,则是既不需要据辞汇为比附,也不需要用联想来发挥,而本身就具有一种要眇深微之美者。此就婉约一派之作者言之,则如冯延巳之《抛球乐》“逐胜归来雨未晴”一首可作为例证;而就豪放一派之作者言之,则如苏轼之《八声甘州》“有情风万里卷潮来”一首也可作为例证。

第四个重点则是我在讲说中也曾结合了一些西方的理论,如语言学中语序轴与联想轴之二轴说,诠释学中的诠释的循环之说,符号学中的语码之说与显微结构之说,接受美学中的读者之创造性背离之说与文本中所蕴含的可能潜力之说等。我这样做的缘故主要有两个:首先是因为中国传统的文学批评大多重直感而缺少理论的逻辑,因此我在讲述时遂往往借用一些西方理论,希望借此可以帮助我对传统批评之精义,作出更好的论说和分析;其次则是因为在现在的开放政策下,青年们中间已经涌现了一股向西方追求新知的热潮,而古典文学的研讨和教学似乎也已陷入了一种不求新不足以自存的地步,我在讲述中偶或引用一些西方理论,就正是想要以世界文化历史之大坐标为背景。对我国古典文学之意义与价值做一点反思性之衡量的尝试。

第五个重点则是贯穿于此一册讲稿之中的一个整体性的特色,那就是我在讲授诸家之作品时,所冀望能传达出来的一种感发的力量、本来我对诗歌的评赏,一向就主张应该以其所传达出来的感发生命之有无、多少、大小、厚薄为衡量其高下之标准。我以为只有从发挥作品的感发力量入手,才能使广大的读者们经由感发而进入精深微婉的词境中来。

如果读者们能掌握以上所提出的五项重要纲领,则在阅读时自不难在庞杂烦冗的讲述中为之归纳出一个相当清晰的条理,而获致一种整体性的理解。

(摘自叶嘉莹《唐宋词十七讲•自序》,有删改)(1)下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是

A.作者注重词作意境与风格的差别,从能感之与能写之两方面的因素去讲述词人。

B.既注重词作特色又兼顾词人间关系的讲述方式,利于读者把握词的演进与发展。

C.据辞汇作比附猜测,由词之感发作联想发挥,在理解词作深微之美时要有机结合。

D.讲者评赏诗歌只有从发挥作品的感发力量入手。才能引读者进入精深微婉的词境。

(2)下列对原文论证的相关分析,正确的一项是

A.文章结构清晰,五项纲领各自独立,互不关联,共同为读者整体性理解词作提供了路径。

B.文章以冯延巳对晏殊及欧阳修的影响为例,论证词作间存在相似而实不同的微妙之别。

C.文章列举二轴说、循环说等例,表明作者在尝试将西方理论与中国传统文学批评相结合。

D.除了举例论证,文章还对比了张惠言、王国维的评词在方式、适用对象和境界上的不同。

(3)根据原文内容,下列说法不正确的一项是

A.读者若将李煜生平经历与诗词内容结合,将其亡国前后词作进行纵向比较,都不失为精微把握李煜词作意境和风格的好方法。

B.基于中国传统文学批评大多数缺少理论逻辑这一现状,作者在诗词讲述中借西方理论对古典文学的意义与价值作反思性衡量。

C.无论豪放一派,还是婉约一派,作者认为都应把词作所传达出来的感发生命之有无、多少、大小、厚薄作为衡量其高下的标准。

D.苏轼虽经苦难仍有“何妨吟啸且徐行”的洒脱,他超旷的人生态度引发了无数读者对自我人生的感悟,这就属于“感发”的力量。组卷:4引用:2难度:0.5

二、实用类文本阅读(本题共1小题,12分)

-

2.阅读下面的材料,完成下面小题。

材料一

水下文化遗产是文化遗产的重要组成部分,是一种宝贵的文化资源。由于常年沉没在水下,受到人为干预的可能性较小,它们可以为考古学家提供大量可靠的考古、文化、科技等信息,考古工作者可以由此推断出当时社会的军事、商业情况、生产力发展水平以及人们的生活方式等,这既可以补充从陆上遗址遗迹中获取的信息,又可以验证、佐证这些信息。

近日,国家公布修订后的《中华人民共和国水下文物保护管理条例》(以下简称《条例》),《条例》自2022年4月1日起施行。它是对中国水下文物保护事业的专项立法。

《条例》对“水下文物”做了明确界定:“本《条例》所称水下文物,是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产;(一)遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物;(二)遗存于中国领海以外,依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物;(三)遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物。”

《条例》还规定,1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存,并不属于“水下文物”范畴。

(摘编自齐欣《自2022年4月1日起施行<水下文物保护管理新条例>亮点》,《人民日报海外版》2022年3月3日)材料二

文汇报:水下考古工作为何重要?

孙键:水下考古学是考古学的一门分支学科,是陆地田野考古向水域的延伸。

首先,作为海陆兼备的文明古国,我国水域内遗留下了数量众多、类型丰富、价值巨大的水下文化遗产,它们是中华文明的重要组成部分。作为考古工作者,我们有义务深化中华海洋文明研究。

其次,水下考古为文明交流互鉴研究提供了珍贵实证。唐朝以后,陆上丝绸之路逐渐被海上丝绸之路取代,后者成为我国对外文明交流的主要途径。我们现在吃的玉米、白薯、辣椒等都是通过海路引进来的,而水下考古为此提供了不可或缺的实证资料。

再次,沉船是一种特殊的遗址,就像时间胶囊,它把某一个时代切片完整地保存下来;沉船既是一种生活形态,又是高度浓缩的生存单位,将沉船当作一个完整的聚落形态进行考量,它所反映的不单单是船载货物信息,还有时代和航路等时空信息,更反映了当时的政治和社会生态,是极其难得的研究宝藏。

文汇报:目前世界上水下考古主要有哪些模式?中国水下考古的特色是什么?

孙键:目前世界上水下考古主要有三种模式:第一种是国家主导,比如中国、韩国、法国;第二种是非政府组织募集资金发掘,以英美等传统海洋大国为代表;第三种是商业打捞模式,在东南亚和非洲比较常见。

中国水下考古虽然起步不算早,但经过30多年的接续奋斗形成了自己鲜明的特色,即全国一盘棋,国家主导,地方配合,多部门合作。

[注]孙键:国家文物局考古研究中心副主任。

(摘编自李婷《中国水下考古起步不算早,但特色和成果鲜明》,《文汇报》2022年11月21日)材料三

11月21日,在长江口水域,我国采用世界首创的“弧形梁非接触文物整体迁移技术”对长江口二号古船成功实施了整体打捞。长江口二号古船是我国迄今水下考古发现的体量最大的木质沉船。

在寻找和打捞长江口二号古船的过程中,科学家们跨界“组团出击”,以硬核科技赋能中国水下考古,催生出不少技术创新:利用“精海”系列无人艇智能探测长江口二号古船的位置、掩埋情况及周围环境;采集海底极其微弱的“波浪能”,为长时间监测保护长江口二号古船及船载文物的水下装备充电;用计算机模拟长江口水域的“沧海桑田”,尝试解密长江口二号古船沉没原因……

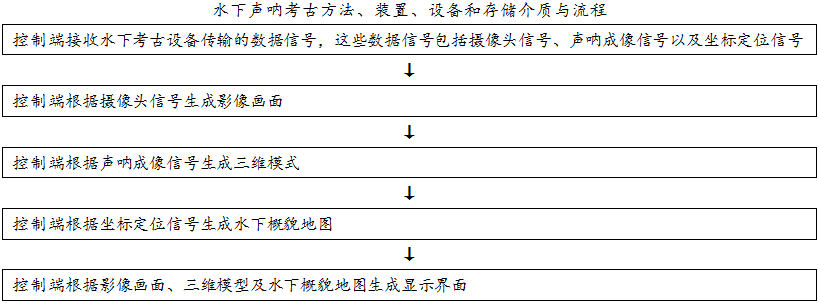

(摘自孙丽萍、丁汀《“长江口二号”水下考古催生多少“黑科技”》,新华社2022年11月21日)材料四 (摘自《测量装置的制造及其应用技术》,国知局2020年8月5日)

(摘自《测量装置的制造及其应用技术》,国知局2020年8月5日)

(1)下列关于水下文化遗产、水下考古的说法,正确的一项是

A.水下文化遗产是一种宝贵的文化资源,它们与重大历史事件相关,对从陆上遗址遗迹中获取的信息具有补充、佐证作用。

B.与其他文化遗产相比,水下文化遗产不会受到人为干预,因此能为考古学家提供更为可靠的考古、文化、科技等信息。

C.水下考古将沉船当作一个完整的聚落形态,可以获取时代、航路等方面的信息,为研究当时政治和社会生态提供资料。

D.《条例》对水下考古的对象、范围做了明确的界定,中国领海范围外、即使源于中国的水下遗存也不属于我国的考古范畴。

(2)根据材料内容,下列说法不正确的一项是

A.对水下文物保护的专项立法,既表明国家对水下考古工作的重视,也是在法律层面对相关事项进行的规范。

B.从长江口二号古船寻找和打捞的过程可见,现代科技能为我国水下考古赋能,水下考古又催生了技术创新。

C.利用水下声呐考古时,需要相关的设备、介质,需要在三维模型的基础上形成概貌图,接着生成显示界面。

D.长江口二号古船成功打捞,是考古界的重大成果;其整体打捞的成功,也展示了科技创新赋能考古的成效。

(3)请根据以上材料的内容,简要概述中国水下考古的特点及意义。组卷:2引用:2难度:0.5

三、文学类文本阅读(本题共1小题,15分)

-

3.阅读下面的文字,完成下面小题。

金不换刘正权 三七,止血,散血,定痛,金不换。

看见这行字,他喟叹了一下,在心底,面上是微哂的表情。

表情是稍纵即逝的,却依然被老中医眼角余光捕捉,这老中医不愧出身于中医世家,望闻问切乃看家本领。

“可别小看这三七!”老中医友情提示的口吻很浓。

“怎么又让人高看呢?区区一味中药而已。”他用话外音质疑。

“人这一生吧,凭你怎么努力,也不外乎三成收获,七成损失。”老中医并非话外音的回应不亢不卑。

他是来看病的,口鼻出血,头痛欲裂。谈人生,相比一区区老郎中,他自认自己这个多年混迹官场的人绝不逊色。

还有一个任期就到站了,选择见好就收,还是剩勇追寇,成为困扰他官场生涯的头号难题。

急惊风偏遇上个慢郎中。老中医对三七青眼相看也就罢了,居然还摆出喋喋不休的架势,直接不把他这个父母官放在眼里。

三七,一味中药而已,纵是高看,又能看出人生几重境界?

案头发黄的《本草纲目》翻在三七那一章,被老中医悄无声息地合上。

合不上的,是他心头剧烈翻滚的念头。停?改?关?境内十多个磷化工企业都悄无声息等待着他的决定,确切地说等待着他去与留的决定。

一企一决策,面对国家环保部大力整治污染企业的要求,他要求那些污染企业,停产一年时间,第二年若还整改不到位,第三个年头直接关停。

环保,关乎国家民生大计,必须重拳出击!上面有政策下面有对策的把戏,在他这里行不通。

行不通不怕,有阳奉阴违的污染企业老总私下扬言:“他不怕老了葫芦,我们还怕老了南瓜?”

本地老话,葫芦老了两个瓢,南瓜越老越上粉。

污染企业老总言下之意再明白不过,眼前缺失点利润不怕,铁打的营盘流水的兵,依照官场升迁惯例,他是日头薄暮的西山,他们则可东山再起,怎么说这些本土企业根系都扎根在自己的营盘,他这条过江龙不可能一辈子待在这个地方兴风作浪。

这些污染企业老总的想法他心知肚明,要不然咋会为这事茶饭不思,口鼻出血?

“单单止血散血,三七是配不上金不换这响亮名头的!”老中医目光越过他的肩头,看向高远处。他不顺着老中医视线都知道,高远处是小城几家知名的磷化工企业,林立的大烟筒,已不再吞云吐雾。

停产当天,多少百姓为政府此举鸣炮相庆。

要知道,这些污染企业都是小城的利税大户,他这是壮士断腕呢。

“那三七是如何配上金不换名头的?”他迎上老中医收回的目光,不耻下问。

他得的是心病,自然不指望老中医能开出心药,跟老人家胡诌几句中药药理,权当分散一下注意力,缓解一下心结,

“不畏浮云遮望眼呗!”老中医捋一下胡子,竟然扯的不是药理,“三七在中草药中除了有补血第一美誉,还有一个特别功效——定痛。”

“定痛?”他脑海中灵光一现,企业能够补血,老百姓能够定痛,于他,何尝不是一种救治之道,非得政府陷入头疼医头脚疼医脚的境地?

“是啊,定痛!这三七,听听名字就晓得,它对成长环境要求可高了!”

“愿闻其详。”他由衷生出了好奇心。

“三七的生长土壤必得三分潮湿七分干燥,外部环境须是三层阳光,七层阴凉。而且每株三七只长三茎,每茎七个叶片。至关重要的是,三七只有长到三至七年才有功效。否则,何以定痛?”老中医意味深长地望着手中的三七,又似笑非笑地看着他。

何以定痛?老中医这一诘问如迎头棒喝,他顿时神清气爽,离开诊所时,脚步沉稳了许多。

痛定才能思痛。

一周后,上级环评组和考核组如期而至。环评过关是毋庸置疑的,考核满意是人心所向。偏生,提拔在即,他犯了书生意气,提出留任要求。

“若中道而归,何异断斯织乎?”面对组织部门的最后征询,他态度很是坚决,搬出了《乐羊子妻》里这句人们耳熟能详的话,向上级明志。

消息不胫而走,越老越上粉的老南瓜们百思不得其解,他还真不怕葫芦老了两块瓢?

两块瓢就两块瓢吧,一瓢为企业造血,一瓢为百姓定痛,同样是金不换呢。

口鼻早已不再出血的他,窃笑起来,颇为得意地把玩着手中几粒以铜或铁骨著称的三七籽。

(有删改)(1)下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.“他”心底明叹,“面上是微哂的表情”,这个“哂”有含蓄否定的意味,和《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》中孔子对子路的“哂”相似。

B.“他不怕老了葫芦,我们还怕老了南瓜?”化用俗语,借力反问,表现出污染企业老总们打算跟任期将满的“他”死磕到底的嚣张气焰。

C.以“金不换”称誉“三七”,突显了“三七”的奇特功效,小说以此为题目,旨在说明“三七”在解决实际问题和做人处事方面的巨大作用。

D.本文多用短句和独立段落,语言简洁、自由灵动;同时典雅深蕴,富有哲理,如“若中道而归,何异断斯织乎;”“不思浮云遮望眼”等。

(2)请简要分析文中主人公“他”的心理变化过程。

(3)本文构思巧妙,请结合文本简述其构思特点。组卷:8引用:2难度:0.5

八、语言文字运用Ⅱ(本题共1小题,13分)

-

8.阅读下面的文字,完成下面小题。

“节气今朝逢大雪,清晨瓦上雪微凝。”大雪犹如冬天的精灵,纷纷扬扬,翩翩起舞,一片片晶莹的雪花像花蕊般细致精美,给大地披上银装。

《月令七十二候集解》曰:“大雪,十一月节,至此而雪盛矣。”大雪,① ,雪量大,天气更冷了。大雪是二十四节气中的第21个节气,在公历12月7日前后入节,标志着仲冬时节正式开始。

这时节,地里的庄稼都收割尽了,越冬的油菜和小麦虽覆着层雪,却顽皮地冒出绿茵茵的叶子,显得② 。对乡土世界来说,大雪给农作物盖上厚厚的“棉被”,是祥瑞的预兆、农谚说:“今冬麦盖三层被,来年枕着馒头睡。”

(①)。一候,因天气严寒,寒号鸟不再鸣叫了;二候,阴气盛极而衰,阳气有所萌动,老虎开始求偶;三候,马兰草开始抽出新芽。

“小雪封地,大雪封河。”到了大雪节气,(②)。人们可以滑冰,赏雪,堆雪人,打雪仗,满满的童趣又充满人间了。特别是东北,各种有趣的活动引来南方游客的冰雪游。吉林的雾凇、长白山天池冰雪中的温泉,尤其令许多南方人感到③ ,他们争相观赏体验,一探究竟,享受奇妙乐趣。

雪是冬天的精灵,(③),冬天就少了一半乐趣。雪中有嬉戏的快乐,有飞雪迎春的期盼。在全球气候变暖大雪渐少的今天,多少人都期待冬天能邂逅一场漫天飞舞、充满诗情画意的大雪。

(1)请在文中横线处填入恰当的成语。

(2)请在文中括号处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

(3)文中画波浪线处使用了比喻的修辞手法,请简要分析其表达效果。组卷:4引用:2难度:0.7

九、写作(60分)

-

9.阅读下面的材料,根据要求写作。

网络热议语或表达人们对当下处境的群体感受,或潜藏大众对某些社会话题与事件的关心,或成为社会发展时代变迁的简明注脚,给予我们启迪,值得我们关注。

经历了读者提名、网络海选、专家评议后,近日,由《语言文字周报》主办的2022年“十大网络热议语”新鲜出炉。入选词语有:冰墩墩(冬奥会)、二十大、中国式现代化、人民至上、生命至上、做核酸、俄乌冲突、刘畊宏女孩/王心凌男孩、数字经济、网课、卡塔尔世界杯。

请从以上网络热议词中选择两三个词语,表达你对当今时代的关切、思考与理解。

要求:选择恰当的词语,使之形成有机的关联;选好角度,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不少于800字。组卷:1引用:2难度:0.5