当前位置:

章节挑题

请展开查看知识点列表

>

更多>>

已完结

已完结

|

热点预测

中考复习

新题抢练

浏览次数:761

更新:2025年05月27日

|

已完结

已完结

|

热点预测

中考复习

难题抢练

浏览次数:261

更新:2025年05月27日

|

2921.依次填入下面语段横线处的词语,最恰当的一项是( )

苏格拉底声称,一册好书,能够______他走遍全世界。他是为求知而读书的,读一本书就了解了世界的一个方面。可以想象出他的挑剔,他的______,他的求知的贪婪,还有他的目光的______。发布:2024/5/23 20:38:36组卷:16引用:2难度:0.72922.阅读下面的文字,回答各题,

这是一个认识过程。这是整个认识过程的第一个阶段,即由客观物质到主观精神的阶段,由存在到思想的阶段。这时候的精神、思想(包括理论、政策、计划、办法)是否正确地反映了客观外界的规律,还是没有证明的,还不能确定是否正确,然后又有认识过程的第二个阶段,即由精神到物质的阶段,由思想到存在的阶段,这就是把第一个阶段得到的认识放到社会实践中去,看这些理论、政策、计划、办法等等是否能得到预期的成功。一般的说来,成功了的就是正确的,失败了的就是错误的,转别是人类对自然界的斗争是如此。在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上,先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天会要成功的。人们的认识经过实践的考验,又会产生一个飞跃。这次飞跃,比起前一次飞跃来,意义更加伟大。因为只有这一次飞跃,才能证明认识的第一次飞跃,即从客观外界的反映过程中得到的思想、理论。政策、计划、办法等等,究竟是正确的还是错误的,此外再无别的检验真理的办法。而无产阶级认识世界的目的,只是为了改造世界,此外再无别的目的。

(1)马克思主义认识论的认识过程包含哪两个阶段?请试着概括一下。

(2)文中画横线的句子中有些词语充分体现了分析的准确性。请根据下面的提示,把相关的词语填在后面的横线上。

①从范围上体现准确性:。

②从时间上体现准确性:。

③从程度上体现准确性:。

④从性质上体现准确性:。

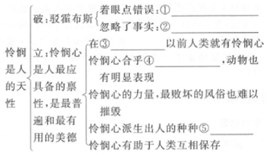

(3)认识过程中产生的两次飞跃,哪一次意义更大?为什么?发布:2024/5/23 20:38:36组卷:0引用:1难度:0.72923.阅读课文《怜悯是人的天性》,把握文章结构,将下面图中①-⑤处空缺的内容补充完整。

①②③④⑤发布:2024/5/23 20:38:36组卷:2引用:2难度:0.52924.如何理解《社会历史的决定性基础》中“社会一旦有技术上的需要,这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进”这句话的含意?

发布:2024/5/23 20:38:36组卷:6引用:3难度:0.72925.请阅读下列段落,回答问题。

材料一:

在这种态度下,就是应用马克思列宁主义的理论和方法,对周围环境作系统的周密的调查和研究。不是单凭热情去工作,而是如同斯大林所说的那样:把革命气概和实际精神结合起来。在这种态度下,就是不要割断历史。不单是懂得希腊就行了,还要懂得中国;不但要懂得外国革命史,还要懂得中国革命史;不但要懂得中国的今天,还要懂得中国的昨天和前天。在这种态度下,就是要有目的地去研究马克思列宁主义的理论,要使马克思列宁主义的理论和中国革命的实际运动结合起来,是为着解决中国革命的理论问题和策略问题而去从它找立场,找观点,找方法的。这种态度,就是有的放矢的态度。“的”就是中国革命,“矢”就是马克思列宁主义。我们中国共产党人所以要找这根“矢”,就是为了要射中国革命和东方革命这个“的”的。这种态度,就是实事求是的态度。“实事”就是客观存在着的一切事物,“是”就是客观事物的内部联系,即规律性,“求”就是我们去研究。我们要从国内外、省内外、县内外、区内外的实际情况出发,从其中引出其固有的而不是臆造的规律性,即找出周围事变的内部联系,作为我们行动的向导。而要这样做,就须不凭主观想象,不凭一时的热情,不凭死的书本,而凭客观存在的事实,详细地占有材料,在马克思列宁主义一般原理的指导下,从这些材料中引出正确的结论。这种结论,不是甲乙丙丁的现象罗列,也不是夸夸其谈的滥调文章,而是科学的结论。这种态度,有实事求是之意,无哗众取宠之心。这种态度,就是党性的表现,就是理论和实际统一的马克思列宁主义的作风。这是一个共产党员起码应该具备的态度。如果有了这种态度,那就既不是“头重脚轻根底浅”,也不是“嘴尖皮厚腹中空”了。

(选自毛泽东《改造我们的学习》)(1)根据文意,下列不属于马克思列宁主义学风表现的一项是

A.不要割断历史,不但要懂得外国革命史,还要懂得中国革命史。

B.有目的地去研究马克思列宁主义的理论,与实际相结合,解决中国革命的理论问题和策略问题。

C.不注意客观情况的研究,单凭热情,把感想当政策。

D.应用马克思列宁主义的理论与方法,对周围环境作系统的周密的调查和研究。

(2)有关选文的理解,错误的一项是

A.“科学的结论”指立足事实,占有材料,依据马克思列宁主义的原理得出正确的结论。

B.用生动的比喻和浅显的语言,阐述了马克思列宁主义学风的重要内容。

C.灵活使用一些成语和俗语,言简意赅,富于表现力。

D.连用三个“在这种态度下”,分别从三个方面深刻揭露了违背马克思列宁主义学风的重大危害。

材料二:

人的正确思想是从哪里来的?是从天上掉下来的吗?不是。是自己头脑里固有的吗?不是。人的正确思想,只能从社会实践中来,只能从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中来。人们的社会存在,决定人们的思想。而代表先进阶级的正确思想,一旦被群众掌握,就会变成改造社会、改造世界的物质力量。人们在社会实践中从事各项斗争,有了丰富的经验,有成功的,有失败的。无数客观外界的现象通过人的眼、耳、鼻、舌、身这五个官能反映到自己的头脑中来,开始是感性认识。这种感性认识的材料积累多了,就会产生一个飞跃,变成了理性认识,这就是思想。这是一个认识过程。这是整个认识过程的第一个阶段,即由客观物质到主观精神的阶段,由存在到思想的阶段。这时候的精神、思想(包括理论、政策、计划、办法)是否正确地反映了客观外界的规律,还是没有证明的,还不能确定是否正确,然后又有认识过程的第二个阶段,即由精神到物质的阶段,由思想到存在的阶段,这就是把第一个阶段得到的认识放到社会实践中去,看这些理论、政策、计划、办法等等是否能得到预期的成功。一般的说来,成功了的就是正确的,失败了的就是错误的,特别是人类对自然界的斗争是如此。在社会斗争中,代表先进阶级的势力,有时候有些失败,并不是因为思想不正确,而是因为在斗争力量的对比上,先进势力这一方,暂时还不如反动势力那一方,所以暂时失败了,但是以后总有一天会要成功的。人们的认识经过实践的考验,又会产生一个飞跃。这次飞跃,比起前一次飞跃来,意义更加伟大。因为只有这一次飞跃,才能证明认识的第一次飞跃,即从客观外界的反映过程中得到的思想、理论、政策、计划、办法等等,究竟是正确的还是错误的,此外再无别的检验真理的办法。而无产阶级认识世界的目的,只是为了改造世界,此外再无别的目的。一个正确的认识,往往需要经过由物质到精神,由精神到物质,即由实践到认识,由认识到实践这样多次的反复,才能够完成。这就是马克思主义的认识论,就是辩证唯物论的认识论。现在我们的同志中,有很多人还不懂得这个认识论的道理。问他的思想、意见、政策、方法、计划、结论、滔滔不绝的演说、大块的文章,是从哪里得来的,他觉得是个怪问题,回答不出来。对于物质可以变成精神,精神可以变成物质这样日常生活中常见的飞跃现象,也觉得不可理解。因此,对我们的同志,应当进行辨证唯物论的认识论的教育,以便端正思想,善于调查研究,总结经验,克服困难,少犯错误,做好工作,努力奋斗,建设一个社会主义的伟大强国,并且帮助世界被压迫被剥削的广大人民,完成我们应当担负的国际主义的伟大义务。

(选自毛泽东《人的正确思想是从哪里来的?》)(3)下列选项中,对选文理解错误的一项是

A.从社会的生产斗争、阶级斗争和科学实验这三项实践中,群众可以获得改造社会、改造世界的物质力量。

B.人们在社会实践中从事各项斗争,有了感性认识,之后变成了理性认识,所以这个过程是先由主观再到客观的。

C.精神、思想(包括理论、政策、计划、办法)是否正确地反映了客观外界的规律,需要实践证明。

D.代表先进阶级的势力能否成功,既在于思想上,又在于在斗争力量的对比上是否能战胜反动派。

(4)下列选项中,对选文理解正确的一项是

A.先进的思想是赢得与反对派斗争唯一的最强有力武器。

B.获得真理需要经过一个从实践到认识,再到实践的过程。

C.在获得真理的过程中,我们需要运用的是大脑,而不是感性器官。

D.实践的考验是唯一一个检验真理的办法。发布:2024/5/23 20:38:36组卷:16引用:5难度:0.62926.阅读《<鲁迅诗稿>序》,完成各题。

鲁迅先生无心作诗人,偶有所作,每臻绝唱。或则犀角烛怪,或则肝胆照人。如“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,虽寥寥十四字,对方生与垂死之力量,爱憎分明,将团结与斗争之精神,表现具足。此真可谓前无古人,后启来者。

鲁迅先生亦无心作书家,所遗手迹,自成风格。熔冶篆隶于一炉,听任心腕之交应,朴质而不拘挛,洒脱而有法度。远逾宋唐,直攀魏晋。世人宝之,非因人而贵也。

然诗如其人,书如其人,荟而萃之,其人宛在。《荀子•劝学篇》有云:“学莫便乎近其人”“学之径莫速乎好其人。”鲁迅先生,人之所好也,请更好其诗,好其书,而日益近之。苟常手抚简篇,有如面聆謦欬,春温秋肃,默化潜移,身心获益靡涯,文章增华有望。

(1)“或则犀角烛怪,或则肝胆照人。”从哪两个方面评价了鲁迅诗的成就?

(2)第二段评价鲁迅在书法方面的才能,其“自成风格”的内涵是什么?

(3)第三段作者强调“诗如其人,书如其人”,目的是什么?

(4)本文原是为《鲁迅诗稿》作序,为什么又谈其书法?

(5)对作者引用《荀子•劝学篇》的目的判断正确的一项是

A.为了说明与其学习鲁迅的诗文,不如直接拜他为师,倾听他的教诲。

B.为了说明与其学习鲁迅的为人不如学习他的诗文更简单有效。

C.为了说明若能很好地学习鲁迅的诗文,便能更好地学习他的为人。

D.提醒大家在学习鲁迅的为人时,不要忽视学习他的诗文。

(6)《<鲁迅诗稿>序》用文言写成,语言精练而含蓄,请分析下列语句的含义。

①鲁迅先生无心作诗人,偶有所作,每臻绝唱。

②鲁迅先生,人之所好也。发布:2024/5/23 20:38:36组卷:5引用:1难度:0.22927.苏格拉底坚持真理、舍生取义的精神令人感动;但也有人认为,他应该越狱逃跑,毕竟“留得青山在,不怕没柴烧”。请结合课文内容和课外资料,谈谈你的观点。《人应当坚持正义》

发布:2024/5/23 20:38:36组卷:1引用:2难度:0.52928.阅读下面这首诗歌,完成下列各题。

树

艾 青

一棵树,一棵树

彼此孤离地兀立着

风与空气

告诉着它们的距离

但是在泥土的覆盖下

它们的根伸长着

在看不见的深处

它们把根须纠缠在一起1940年春(1)下列对这首诗相关内容的理解,不恰当的一项是

A.《树》的开头,“一棵树,一棵树”,采用反复的手法,着意强调和突显一棵树。

B.“彼此孤离地兀立着”反映了中华民族遭受凌辱,精神受到扭曲的现象。

C.诗的第二节,由“彼此孤离地兀立着”的形象,进行相似想象,慧眼独具,“在看不见的深处”看到“它们把根须纠缠在一起”。

D.树,只是自然界的一种具体事物,诗人托物于树,赞颂了一种独立向上又根须相连的团结战斗的精神。

(2)下列对这首诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A.这是一首托物抒情的诗,诗歌以点带面,小中见大,在冷静的客观描述之中,寄寓了丰富的思想内容。

B.这首诗运用象征手法,用树的生存景观象征了当时的社会景观,两种景观相通的纽带是表面上孤离兀立,实质上团结一致。

C.“风与空气/告诉着它们的距离”运用拟人的手法,把一种看不见,摸不着的关系写得生动可感,而且人格化。

D.“树”鲜明、突出的意象,完全是靠质朴、明快的语言集中呈现出来的,直接明了,有很深的象征意味。

(3)如何理解诗句“但是在泥土的覆盖下/它们的根伸长着/在看不见的深处/它们把根须纠缠在一起”中“但是”的含义?

(4)浅析本诗的结构和主旨。发布:2024/5/23 20:38:36组卷:6引用:3难度:0.22929.《荷花淀》这篇小说中最突出的人物是水生嫂。她的性格中既有传统妇女的传统美德,又具有解放区进步妇女的特点。请结合下面的内容加以概括。

(1)“水生笑了一下。女人看出他笑得不像平常。‘怎么了,你?’”

(2)“女人低着头说:‘你总是很积极的。’”

(3)①“听说他们还在这里没走。我不拖尾巴,可是忘下了一件衣裳。”

②“我有句要紧的话,得和他说说。

③“听他说,鬼子要在同口安据点……”水生的女人说。

④“哪里就碰得那么巧,我们快去快回来。”

⑤“我本来不想去,可是俺婆婆非叫我再去看看他——有什么看头啊!”

(4)“啊,好像我们给他们丢了什么人似的。”

“水生嫂,回去我们也成立队伍,不然以后还能出门吗?”

“刚当上兵就小看我们,过二年,更把我们看得一钱不值了。谁比谁落后多少呢!”

(5)当水生嫂听水生说要到大部队上去时,作者有这样一段细节描写:“女人的手指震动了一下,想是叫苇眉子划破了手。她把一个手指放在嘴里吮了一下。”

(6)“吃过饭了,你不要去拿。”女人就又坐在席子上。她望着丈夫的脸,她看出他的脸有些红胀,说话也有些气喘。

(7)女人坐在小院当中,手指上缠绞着柔滑修长的苇眉子。苇眉子又薄又细,在她怀里跳跃着。发布:2024/5/23 20:38:36组卷:1引用:2难度:0.72930.形容词的活用。

⑬单于壮其节,

⑭何久自苦如此,

⑮诚甘乐之,发布:2024/5/23 20:38:36组卷:1引用:1难度:0.9