当前位置:

章节挑题

请展开查看知识点列表

>

更多>>

已完结

已完结

|

热点预测

中考复习

热搜题专练

浏览次数:304

更新:2025年04月29日

|

已完结

已完结

|

热点预测

中考复习

难题抢练

浏览次数:78

更新:2025年04月29日

|

131.阅读下面这首唐诗,完成各题。

金陵三首①(其三)

李白

六代兴亡国,三杯为尔歌。

苑方秦地②少,山似洛阳多。

古殿吴花草,深容管绮罗。

并随人事灭,东逝与沧波。【注】①诗歌作于安禄山攻陷长安后,诗人自余杭经金陵至浔阳时。鱼陵是六朝建都之地。②秦地:秦国所辖的地域。此指长安。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是

A.从题目可知该诗属于怀古诗歌,该类诗歌时空跨度大,多抒发吊古伤今之情。

B.颔联巧妙地将历史上的金陵城与眼前的洛阳、长安进行对比描写,表达对历史的怀念。

C.颈联通过“昊花草”“晋绮罗”的想象,写出了一代代王朝的兴衰,使人深思和警醒。

D.结尾诗人感叹六朝繁华随人事而灭,寄托着深沉的国家兴亡之感及对国事的深深担忧。

(2)“六代兴亡国,三杯为尔歌”写了什么内容?在诗歌中有什么作用?请简要分析。发布:2024/12/15 1:30:2组卷:5引用:4难度:0.5132.仿照下面的示例,利用所给材料续写三句话,要求内容贴切,句式与所给示例相同。

民族独立,人民解放,迎前景谋幸福,中国共产党具有伟大的开拓精神。

材料:

进取 创新 担当

增繁荣创富强 求和平促发展 展和谐谋共赢

国家统一 生活美好 一国两制 社会稳定

改革开放 民族复兴发布:2024/12/15 1:30:2组卷:13引用:5难度:0.6133.阅读下文,回答问题。

永远的门

邵宝健 江南古镇。普通的有一口古井的小杂院。院里住了八九户普通人家。一式古老的平屋,布局多年未变,可房内的现代化摆设是愈来愈见多了。

这八九户人家中,有两户的常住人口各自为一人。单身汉郑若奎和老姑娘潘雪娥。

郑若奎就住在潘雪娥隔壁。

“你早。”他向她致意。

“出去啊?”她问话,擦身而过,脚步并不为之放慢。

多少次了,只要有人有幸看到他和她在院子里相遇,听到的就是这么几句。这种简单的缺乏温情的重复,真使邻居们泄气。

潘雪娥大概过了四十了吧,苗条得有点单薄的身材,瓜子脸,肤色白皙,五官端正,风韵犹存,衣饰素雅又不失时髦。她在西街那家出售鲜花的商店工作。邻居们不清楚,这位端丽的女人为什么要独居,只知道她有权利得到爱情却确确实实没有结过婚。

郑若奎在五年前步潘雪娥之后,迁居于此。他是一家电影院的美工,据说是一个缺乏天才的、工作负责而又拘谨的画师。四十五六的人,倒像个老头儿了。头发黄焦焦、乱蓬蓬的,可想而知,梳理次数极少。背有点驼了。瘦削的脸庞,瘦削的肩胛,瘦削的手。只是那双大大的眼睛,总烁着年轻的光,烁着他的渴望。

他回家的时候,常常带回来一束鲜花,玫瑰、蔷薇、海棠、蜡梅……应有尽有,四季不断。

他总是把鲜花插在一只蓝得透明的高脚花瓶里。

他没有串门的习惯。下班回家后,便久久地耽在屋内。有时,他也到井边洗衣服,洗碗,洗那只透明的蓝色高脚花瓶。洗罢花瓶,他总是斟上明净的井水,噘着嘴,极小心地捧回屋子里。

一道厚厚的墙把他和潘雪娥的卧室隔开。

一只陈旧的一人高的花竹书架紧贴墙壁置在床旁。这只书架的右上端,便是这只花瓶永久性的位置。

除此以外,室内或是悬挂,或是傍靠着一些中国的、外国的、别人的和他自己的画作。

从家具的布局和蒙受灰尘的程度可以看得出,这屋里缺少女人,缺少只有女人才能制造得出的那种温馨的气息。

可是,那只花瓶总是被主人擦拭得一尘不染,瓶里的水总是清清冽冽,瓶上的花总是鲜艳的、盛开着的。

同院的邻居们,曾经那么热切地盼望着,他捧回来的鲜花,能够有一天在他的隔壁--潘雪娥的房里出现。当然,这个奇迹从来就没有出现过。

于是,人们自然对郑若奎产生深深的遗憾和绵绵的同情。

秋季的一个雨蒙蒙的清晨。

郑若奎撑着伞依旧向她致意:“你早。”

潘雪娥撑着伞依旧回答他:“出去啊?”

傍晚,雨止了,她下班回来了,却不见他回家来。

即刻有消息传来:郑若奎在单位的工作室作画时,心脏跳动异常,猝然倒地,刚送进医院,就永远地睡去了。

这普通的院子里就有了哭泣。

那位潘雪娥没有哭,眼睛却是红红的。

花圈,一只又一只。那只大大的缀满各式鲜花的没有挽联的花圈,是她献给他的。

这个普通的院子里,一下子少了一个普通的生活里没有爱情的单身汉,真是莫大的缺憾。

没几天,潘雪娥搬走了,走得匆忙而又突然。

人们在整理画师遗物的时候,不得不表示惊讶了。

他的屋子里尽管灰蒙蒙的,但花瓶却像不久前被人擦拭过似的,明晃晃、蓝晶晶,并且,那瓶里的一束白菊花,没有枯萎。

当搬开那只老式竹书架的时候,在场者的眼睛都瞪圆了。

门!墙上分明有一扇紫红色的精巧的门,门拉手是黄铜的。

人们的心悬了起来又沉了下去。原来如此!

邻居们闹闹嚷嚷起来。几天前对这位单身汉的哀情和敬意,顿时化为乌有,变成了一种不能言状的甚至不能言明的愤懑。

不过,当有人伸手想去拉开这扇门的时候,却“哇”地喊出声来--黄铜拉手是平面的,门和门框平滑如壁。

一扇画在墙上的门。

(有删改)(1)下列对这篇小说思想内容与艺术特色的分析与鉴赏,最恰当的一项是

A.小说开篇对故事发生的环境进行了描写,“一式古老的平屋,布局多年未变,可房内的现代化摆设是愈来愈见多了”,作用是营造氛围。

B.小说中写邻居们不清楚潘雪娥为什么要独居,只知道她有权利得到爱情却没有结过婚,文章以此来说明邻居们有猎奇心理,对潘雪娥的人生充满了好奇。

C.郑若奎回家的时候,常常会带回一束鲜花,而潘雪娥在西街花店工作,这是作者埋下的伏笔,郑若奎去潘雪娥工作的花店买花实际是为了表达爱意。

D.那只大大的缀满各式鲜花的花圈和被擦得明亮洁净插着白菊花的花瓶,都暗示了潘雪娥对于这份感情的珍视和惋惜。

(2)文中邻居们的情绪经历了多次变化,请结合文章内容简要分析。

(3)小说中多次出现对高脚花瓶和鲜花的描写,这些描写有哪些方面的作用?请简要分析。发布:2024/12/15 1:0:2组卷:10引用:4难度:0.5134.下列文化常识解释错误的一项是( )

发布:2024/12/15 1:0:2组卷:70引用:6难度:0.8135.阅读下面的图片资料,在横线上续写一段话,表达你的感想。要求:至少运用一种修辞格,不少于50字。

39年前刘华清将军访美登上美国航母,美方以保密为由,不让触碰仪器。为 了能看得更清楚一些,将军踮起脚、前倾上身……投过去的眼神里是强烈的渴盼。 这一幕,让人心疼…

2019年12月17日,我国首艘国产航母“山东舰”正式入列,中国进入双航母时代。这一刻,。发布:2024/12/15 0:0:1组卷:32引用:11难度:0.6136.阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:

20世纪60年代,在中国“绿色革命”的大潮中,涌现出了一位攻下“杂交水稻”难题的科技新星,他就是被外国人誉为“杂交水稻之父”的袁隆平。

袁隆平,1930年9月7日出生于北平(今北京)。幼年正值九一八事变,日本侵华,在童年袁隆平的心底留下了深深的民族创伤。面对国破家亡的严酷现实,袁隆平从小就立志:做一个使中国富强、不受外国强盗欺侮的人。

袁隆平在学习中不愿死记硬背,喜欢思考,善于提问,从思考中加深对基本原理的理解。

袁隆平高中毕业后,考什么大学,学什么专业,成了全家议论的焦点。父亲希望他通过上大学能升官发财,光宗耀祖。袁隆平自己却在中学阶段就对大自然的蓬勃生机、春华秋实的自然规律产生了极大的兴趣。母亲尊重袁隆平的选择,经过协商最后决定让他自己做主,于是袁隆平义无反顾地报考了重庆一所学院的农学系,高高兴兴地跳进了“农门。”

1953年夏,大学生活结束后,袁隆平到湖南省偏僻的安江农校任教。

袁隆平教学十分认真,教一门,钻一门,爱一门。他教外语,效果良好。教学期间,他还刻苦自学,不断提高自己听、写、阅读外文的水平,可以不带字典阅读英、俄文资料。进校第二年,他被调到遗传育种教研组,教授植物学、作物栽培、遗传育种的农业基础课和专业课。

在教普通植物学时,他下苦功夫,从构成植物体的最小单位——细胞的构造开始,到根、茎、叶、花、果的外部形态,再到植物的生物学特性及其遗传特性,等等,都进行了系统的学习研究。为了能在显微镜下观察细胞壁、细胞质、细胞核的微观构造,他刻苦磨练徒手切片技术。

几百次,上千次……直到能在显微镜下得到满意的观察结果为止。

在备课中,他经常提出各种问题自考自答。他走出课堂,来到田间地头,从实践中找答案。他深有体会地说:“即使浅显的问题,如果教师本身钻得不深不透,也不可能把课讲好!”

1959年是袁隆平走上教学岗位的第七个年头。国庆前夕,他以“我的十年”为题,用辩证唯物主义观点,从思想与业务两个方面对自己进行了回顾与总结:“党的10年教育,使我明确了人生真谛。全心全意为人民服务,的确是人生最大的光荣和义务。”同时,他还向党和人民立下誓言:“要做到政治挂帅,红专并进。”

在教学当中,袁隆平不满足于仅当一名合格的中专老师,还想在农业科研上搞出点名堂来。十多年来,他始终坚持一边教学,一边科研,教学与科研、生产紧密结合。

50年代,生物教学中主要向学生讲米丘林、李森科的遗传学说,袁隆平就按照其理论进行无性杂交、嫁接培养、环境影响等方面的试验,把月光花嫁接在红薯上、西红柿嫁接在马铃薯上、西瓜嫁接在南瓜上,得到一些奇花异果,但并没有得到经济性状优良的无性杂交种。这引起他的沉思,并决心扩大视野,另辟蹊径。

60年代,他从外文杂志中获悉,欧美的孟德尔、摩尔根创立的染色体、基因遗传学说,对良种繁育有重大指导作用。他就开始大胆地向学生传授染色体基因遗传学说知识,讲杂种优势利用在作物育种中的广阔前景,而他自己也开始向水稻的杂种优势利用方面探索。1960年,受到天然杂交稻株启示后,他在育种方法上由采用系统选育法,转变到水稻雄性不育研究课题上来。从1964年在稻田中发现天然雄性不育株,到1966年在《科学通报》上发表第一篇重要论文《水稻的雄性不孕性》,就是他坚持一边教学,一边从事科研的丰硕成果。

“文化大革命”中袁隆平利用被批斗的空隙,专心研究水稻雄性不育,在不利条件中争得了从事科研活动的机会。

1970年11月,袁隆平带领助手在海南岛的普通野生稻群落中,发现了一株雄花败育株。

是将“野败”这一珍贵材料封闭起来,自己关起门来研究,还是发动更多的科技人员协作攻关呢?在这个重大的原则问题上,袁隆平毫不含糊、毫无保留地及时向全国育种专家和技术人员通报了他们的最新发现,并慷慨地把历尽艰辛才发现的珍贵材料奉献出来,分送给有关单位进行研究,协作攻克“三系”配套关。

在19年的漫长教学生涯中,袁隆平一边在教学中积累知识和农业生产实践经验,一边又通过科研促进教学和生产。教学、生产、科研相结合,使他创造了不平凡的农业科技成果。

(摘编自祁淑英、魏晓雯《袁隆平传》,略有删改) 材料二:

①要研究杂交水稻,首先必须在自然界中找到水稻的天然雄性不育株。雄性不育株究竟是个什么样子?当时不仅没有实物可利用,而且连中外的科研资料上也没有记载。“杂交水稻之父”袁隆平认为,既然自然界存在天然杂交稻,那么,( )。在水稻吐穗扬花时节的稻田里寻找雄性不育株不啻大海捞针。盛夏时节,稻田里气温通常高达40℃,袁隆平和妻子邓哲踏遍了安江农校实习农场和附近生产队的稻田,终于找到了6株雄性不育株!袁隆平欣喜若狂,视为珍宝,细心地繁殖栽培,亲自播种、浇水、施肥,仔细观察它们细微的在每个生长发育阶段的变化,并作出详尽的记录,经过两年的艰苦试验,获得了珍贵的科研数据,写出了杂交水稻研究的第一篇重要论文,引起了国家科委领导的高度重视。1974年,袁隆平的杂交水稻研究基本成功,1975年国务院决定迅速扩大试种和推广的范围,此后的十年里,杂交水稻获得了巨大的经济效益和社会效益。袁隆平成功之后,国内国际各种令人眩目的荣誉、大奖也纷至沓来,但他并来陶醉于此,改变初心,而是一如既往地潜心农业科研,继续头顶烈日,脚踩泥泞,奔波在绿色的田野中。

②1999年10月,经国际小天体命名委员会批准,中国科学院北京天文台施密特CCD小行星项目组发现的一颗小行星(8117)被命名为“袁隆平星。

③袁隆平(开场白):我现在还有两个愿望,一是第三期杂交水稻能够在2010年实现大面积亩产900公斤;二是把杂交水稻推向国外,造福世界人民。

主特人:您对学农的大学生有什么建议?

袁隆平:我建议,学农的大学生要到实验田里去,电脑等先进设备很重要,但在电脑和书本里是种不出水稻的。希望他们联系实际,多到实验田里走一走、看一看。

(电视片《袁隆平畅谈事业与人生》)(1)下列对文本内容的理解和分析,不正确的一项是

A.袁隆平将历尽艰辛才发现的珍贵材料分送给有关单位进行研究,协作攻克“三系”配套关,充分表现出他不计名利、甘为人梯的品格。

B.袁隆平身体力行,在教学中,他经常走出课堂,到田间地头,从实践中找答案。他认为教师只有把问题钻得又深又透,才能把课讲好。

C.年轻时的袁隆平对大自然的蓬勃生机、春华秋实的自然规律产生了极大的兴趣。在家人的大力支持下,他义无反顾地跳进了“农门”。

D.袁隆平在教学中积累知识和农业生产实践经验,又通过科研促进教学和生产。科技成果的创造,得益于教学、生产、科研的紧密结合。

(2)下列对材料有关内容的分析概括,最恰当的一项是

A.袁隆平凭借杂交水稻技术及其名字命名的小行星(8117),成为国际上广为人知的科学家。

B.袁隆平最终能够成为著名的科学家,与他从小就有的远大志向,喜欢思考,善于提问,中学阶段就对大自然的蓬勃生机和春华秋实的自然规律产生了极大的兴趣密不可分。

C.袁隆平教学认真,他教各种学科都肯下苦功夫;他广泛阅读古今中外杂志,大胆探索;他走出课堂,从实践中找答案。这些均为他后来攻克“杂交水稻”难题打下了坚实的基础。

D.袁隆平不满足于仅当一名合格的中专老师,还想在农业科研上搞出点名堂来,但由于“文化大革命”的影响,他没有大作为。

(3)下列填入材料二的第①文段中括号内补写的语句,最恰当的一项是

A.肯定就存在天然雄性不育株

B.可能就存在天然雄性不育株

C.肯定就有天然雄性不育株存在

D.有天然雄性不育株就是必然的

(4)作为著名的科学家,袁隆平不仅深受中国人的爱戴,还被外国人誉为“杂交水稻之父”,那么,你心目中的袁隆平是怎样的形象呢?请结合材料具体分析。

(5)《喜看稻菽千重浪》是一篇人物通讯,成功地塑造了杂交水稻之父——袁隆平的形象。两篇文本在选材上有什么异同点?发布:2024/12/14 23:0:1组卷:33引用:12难度:0.5137.下列对《乡土中国》1~3章内容的理解,不正确的一项是( )

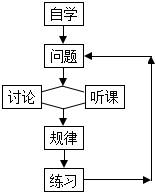

发布:2024/12/14 17:30:2组卷:21引用:4难度:0.7 138.如图是某教师给高一学生列出的学习流程图,请把这个图撰写成一段文字介绍,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过80个字。发布:2024/12/14 17:0:1组卷:39引用:17难度:0.7

138.如图是某教师给高一学生列出的学习流程图,请把这个图撰写成一段文字介绍,要求内容完整,表述准确,语言连贯,不超过80个字。发布:2024/12/14 17:0:1组卷:39引用:17难度:0.7139.阅读下面这首唐诗,完成下列各小题。

塞下曲六首(其三)

李白

骏马似风飙,鸣鞭出渭桥①。弯弓辞汉月,插羽破天骄②。

阵解星芒尽,营空海雾消③。功成画麟阁④,独有霍嫖姚⑤。【注】①星芒:指旌头星的光芒。星芒尽:指战争结束。海雾:沙漠上的雾气,指战争的气氛。②麟阁:也称麒麟阁,“萧何造,以藏秘书,处贤才也。”汉宣帝时曾图霍光等十一位功臣像与阁上,以表扬其功绩。③霍嫖姚:即霍去病,汉武帝时名将,曾做过嫖姚校尉。

(1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是

A.首联写战马飞奔出渭桥,风驰电掣,写马壮是为了说明兵强,骏马奔驰表现了将士们斗志昂扬,杀敌心切。同时又渲染了军情急迫的紧张气氛。

B.颔联从“辞”到“破”、从“弯弓”到“插羽”,瞬间就完成了从军队出发到克敌制胜的过程,不着战场痕迹,却表现唐军兵强马壮,士气高昂,也照应了首联的内容。

C.颈联描写“破天骄”后的景象,战争结束,敌军营寨空无一人,可见敌军大败,用“尽”“消”形象表现了战争的残酷,正面表现将士们神勇无比的形象。

D.尾联是说军队凯旋后只有像霍嫖姚这样的大将才能被绘像于麒麟阁,在赞扬将士们的献身精神之余,也许“独有”二字略有讽刺当政者之意。

(2)本诗和《无衣》一样,都表现将士们慷慨赴敌的英雄形象和为国献身的精神,但两首诗塑造形象表现精神的手法不同,请结合诗句简要分析。发布:2024/12/14 17:0:1组卷:32引用:6难度:0.5140.下列各项中,加点虚词的意义和用法全都相同的一项是( )

发布:2024/12/14 17:0:1组卷:138引用:13难度:0.9