当前位置:

章节挑题

请展开查看知识点列表

>

更多>>

已完结

已完结

|

热点预测

中考复习

热搜题专练

浏览次数:296

更新:2025年04月29日

|

已完结

已完结

|

热点预测

中考复习

难题抢练

浏览次数:77

更新:2025年04月29日

|

2891.下面是一份家长会邀请函,在表达上有五处不妥,请指出并改正。

邀请函尊敬的家长:

时光如梭,转眼间您的孩子已进入生死攸关的高三年级。在这个关键的时期,您的孩子更希望得到您悉心的帮助。为了指导您有效地对孩子做心理疏导,贵校决定于本月20日上午10时在学校报告厅举行家长会,聘请省内知名的心理辅导专家进行专题讲座。希望您在百忙之中抽出时间,准时参加,不得缺席或迟到。

XX中学高三年级组

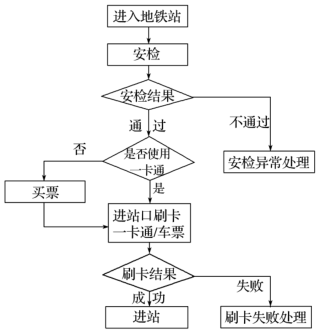

2018年11月18日发布:2024/6/27 10:35:59组卷:20引用:13难度:0.6 2892.一位老大爷要去城里看望儿子,第一次坐地铁,不太清楚坐地铁的流程。如图是一张地铁乘坐流程图,假如老大爷刚好向你求助,请你根据这张流程图,给他讲讲怎么坐地铁。要求:内容完整,语言表达连贯、得体,不超过120个字。发布:2024/6/27 10:35:59组卷:17引用:9难度:0.7

2892.一位老大爷要去城里看望儿子,第一次坐地铁,不太清楚坐地铁的流程。如图是一张地铁乘坐流程图,假如老大爷刚好向你求助,请你根据这张流程图,给他讲讲怎么坐地铁。要求:内容完整,语言表达连贯、得体,不超过120个字。发布:2024/6/27 10:35:59组卷:17引用:9难度:0.72893.易错字音。

①混 沌②潭柘 寺③驯 鸽④一椽 破屋⑤平平仄 仄⑥歧 韵⑦颓 废⑧散文钞 ⑨廿 四桥⑩普陀 山⑪煤屑 ⑫蓊 蓊郁郁⑬独处 ⑭弥 望⑮袅 娜⑯脉 脉⑰酣 眠⑱斑驳 ⑲峭楞 楞⑳倩 影㉑梵 婀玲㉒妖童媛 女㉓鹢 首㉔櫂 将移㉕纤 腰发布:2024/6/27 10:35:59组卷:6引用:3难度:0.92894.阅读下面文字,根据要求写作。

诗词不仅寄托着诗人的情感,也往往凝聚着古人的生命智慧。“白日不到处,青春恰自来。苔花如米小,也学牡丹开。”清代诗人袁枚的这首小诗《苔》,通过《经典咏流传》舞台的演绎,火爆全国。

对于此诗所传达的生命智慧,你有怎样的体验与思考?请写一篇不少于600字的文章。

注意:①角度自选,立意自定,题目自拟。②明确文体,不得写成诗歌。③不得抄袭、套作。发布:2024/6/27 10:35:59组卷:7引用:2难度:0.72895.阅读下面的文字,完成下列各题。

风雨百合花--怀念茹志鹃 1958年,茹志鹃写成了短篇小说《百合花》,作品先后寄出去两次,都被退了回来,最后终于在《延河》上发表了。就在小说发表三个月之后,茅盾向读者推荐了它,这一给她以起死回生的力量。

茹志鹃因《百合花》而成名,在荣誉面前,她考虑的是更艰苦的攀登。她以茅盾的鼓励为动力,在创作领地里开始了更加辛勤的耕耘。茅盾文章发表的第二年,是她创作丰收的一年。

六十年代以后,中国社会风云变幻,文艺界的风浪也一阵紧似一阵。对茹志鹃作品评价的分歧愈来愈大,否定意见在逐步升级,甚至要求她放弃自己的风格,去攀登重大题材的高峰,去描写“高大全”式的英雄形象。在众说纷纭面前,她有点拿不准,感到无所措。1960至1961两年,茹志鹃已离开编辑岗位,从事专业创作,却只写了四篇小说《三走严庄》《同志之间》《阿舒》《第二步》。

1963-1964年,文艺界更加充满火药味,束缚乃至扼杀文学创作的清规戒律越来越多。许多长于写重大题材的作家都遭到了批判,何况茹志鹃?“在这风风雨雨之中,我惶惶然,茫茫然了,不知怎么奋斗才好了。”她陷入了极度痛苦之中。两年间,只写了《月芽儿初上》和《回头卒》。《回头卒》是她“文化大革命”前写的最后一篇小说,写得艰苦极了。一篇作品不是发自作家心灵深处,还有什么生命力呢?1964年以后,她除写小量散文外,就近乎搁笔了。这对于一个风华正茂的作家来说,是多么痛心疾首的事啊。“我内心是着急的、焦虑的,但是无计可施。因为当时形势要求的,正是我所不能的。我不会处理尖锐的矛盾冲突,不善于写高大完美的英雄形象,也极少写过反面人物,等等。我愿意克服这些弱点,来适应政治形势的需要(当时是称作时代的要求),可是秉性是难移的。”

实际上茹志鹃创作上的荒芜,早在“文化大革命”前三年就已经开始了。在动乱的年代,像她这样以写“儿女情”“家务事”著称的女作家当然不能幸免,她被戴上“文艺黑线的尖子”“文艺黑线的金字招牌”等帽子,遭到了无情的批判。

乌云散去,晴空朗朗,茹志鹃终于迎来了百花争妍的春天。她从上海人民出版社调到《上海文学》,任编委,同年被选为上海市第四届人民代表大会代表,1979年出席全国第四次文化会,被选为中国作家协会理事。

“创作上空白,生活却在延续,感情也是延续的。”一个在艺术海洋里顽强探求的人,是不会徒劳的。茹志鹃的追求,果然取得了长足的进步,获得了丰收的硕果。

茹志鹃作品中的鞭挞,有其深度和力度,在同类作品中也是高出一筹的。从中,我们看到了她的心在流血,眼中充满了泪水。作家的鞭挞依然是属于她自己的。她说:“我不知不觉地在作品里也使用起批判这一武器。……我发现,歌颂固然需要洋溢的热情,而鞭挞需要的热忱则十倍于歌颂。而且这种热忱,不是洋溢的、轻松的,它灼灼于内,到了使人心痛的程度,然后才流于笔端。”

从歌颂到鞭挞,这一变化说明,一个作家的思想观点、观察社会的方式和角度不是一成不变的,它适应着社会的发展变化,在某一个历史阶段、某一个人生的里程中,不能为人们所强求。

茹志鹃“文化大革命”后的作品,在艺术手法上除保留原来的精粹之外,也进行了一些可贵的尝试,收到了可喜的效果。

茅盾在逝世前几年,虽然已剩下不多的力气,却仍然关心茹志鹃的创作,以其微弱的余光读了她的许多近作,称茹志鹃为由“百合花”般的清新、俊逸演变为“耐咀嚼,有回味的静夜萧声”。

茹志鹃沿着前辈作家为她指明的路,走过了荆棘丛生的沟沟壑壑,又带着无限的思念之情,走向新的生活。

(摘编自孙瑞珍《茹志鹃》)【相关链接】

①我总感到,茹志鹃身上有一股正气,不骄不娇,无私真诚,对上从不媚颜,对下从不施压,她表里如一,严于律己,宽厚待人。

(选自彭新琪《风雨百合花--怀念茹志鹃》) ②进入新时期以后,茹志鹃的视野变得更宽广而深邃,作品“从微笑到沉思”,温存中透出辛辣,热情里蕴含冷峻,创作风格有所发展。

(选自百度百科)(1)下列对材料有关内容的分析和概括,最恰当的一项是

A.茹志鹃的短篇小说《百合花》,先后寄出去两次,都被退了回来,最后在茅盾的推荐下,起死回生,终于在《延河》上发表了。

B.因为要写重大题材,表现“高大全”式的英雄形象,1960至1961年间,茹志鹃特意离开编辑岗位,去从事专业创作。

C.动荡的生活无法浇灭茹志鹃的创作激情,在动乱的年代,她依然能取得较大的成就;“文化大革命”结束后,她的处境有所改变,迎来了人生的春天。

D.从心灵的微笑到深沉的思索,茹志鹃经历了漫长的岁月,她的文章记录了时代的变迁,创作上的迂回曲折,思想上的矛盾和痛苦、向往和追求。

(2)请用简要的语言概括茹志鹃在六十年代进行文学创作时的心理变化过程。

(3)选文的标题是“风雨百合花--怀念茹志鹃”,请结合全文并联系现实谈谈你对“风雨百合花”的理解。发布:2024/6/27 10:35:59组卷:7引用:3难度:0.72896.阅读下文,完成后面各题。

真正的教养不追求任何具体的目的,一如所有为了自我完善而作出的努力,本身便有意义。对于“教养”也即精神和心灵的完善的追求,并非是向某些狭隘目标的艰难跋涉,而是我们的自我的意识的增强和扩展,使我们的生活更加丰富多彩,享受更多更大的幸福。因此,真正的修养一如真正的体育,既是完成又是激励,随处都可到达终点却从不停歇,永远都在半道上,都与宇宙共振,生存于永恒之中。它的目的不在于提高这种或那种能力和本领,而在于帮助我们找到生活的意义,正确认识过去,以大无畏的精神迎接未来。

为获得真正的教养可以走不同的道路。最重要的途径之一,就是研读世界文学,就是逐渐地熟悉掌握各国的作家和思想家的作品,以及他们在作品中留给我们的思想、经验、象征、幻象和理想的巨大财富。这条路永无止境,任何人也不可能在什么时候将它走到头;任何人也不可能在什么时候将哪怕仅仅只是一个文化发达的民族的全部文学通通读完并有所了解,更别提整个人类的文学了。然而,对每一部思想家或作家的杰作的深入理解,都会使你感到满足和幸福--不是因为获得了僵死的知识,而是有了鲜活的意识和理解。对于我们来说,问题不在于尽可能地多读和多知道,而在于自由地选择我们个人闲暇时能完全沉溺其中的杰作,领略人类所思、所求的广阔和丰盈,从而在自己与整个人类之间,建立起息息相通的生动联系,使自己的心脏随着人类心脏的跳动而跳动。这,归根到底是一切生活所赋予的意义,如果活着不仅仅为了满足那些赤裸裸的需要的话。读书绝不是要使我们“散心消遣”,而是要使我们集中心智;不是要用虚假的慰藉来麻痹我们,使我们对无意义的人生视而不见,而是正好相反,要帮助我们将自己的人生变得越来越充实、高尚,越来越有意义。

世界文学的辉煌殿堂对每一位有志者都敞开着,谁也不必对它收藏之丰富望洋兴叹,因为问题不在于数量。有的人一生中只读过十来本书,却仍然不失为真正的读书人。还有人见书便生吞下去,对什么都能说上几句,然而一切努力全都白费。因为教养得有一个可教养的客体作前提,那就是个性或人格。没有这个前提,教养在一定意义上便落了空,纵然能积累某些知识,却不会产生爱和生命。没有爱的阅读,没有敬重的知识,没有心的教养,是戕害性灵的最严重的罪过之一。

当今之世,对书籍已经有些轻视了。为数甚多的年轻人,似乎觉得舍弃愉快的生活而埋头读书,是既可笑又不值得的;他们认为人生太短促、太宝贵,却又挤得出时间一星期去泡六次咖啡馆,在舞池中消磨许多时光。是啊,“现实世界”的大学、工场、交易所和游乐地不管多么生气蓬勃,可整天呆在这些地方,难道就比我们一天留一两个小时去读古代哲人和诗人的作品,更能接近真正的生活么?不错,读得太多可能有害,书籍可能成为生活的竞争对手。但尽管如此,我仍然不反对任何人倾心于书。让我们每个人都从自己能够理解和喜爱的作品开始阅读吧!但单靠报纸和偶然得到的流行文学,是学不会真正意义上的阅读的,而必须读杰作。杰作常常不像时髦读物那么适口,那么富于刺激性。杰作需要我们认真对待,需要我们在读的时候花力气、下功夫。

我们先得向杰作表明自己的价值,才会发现杰作的真正价值。

(1)下列对“真正的教养”含义的理解,不正确的一项是

A.真正的教养是追求精神和心灵的自我完善,追求自我意识的增强和扩展。

B.真正的教养是不存在功利的企图,因此是没有任何目的的。

C.真正的教养是动态呈现的,是一种不断追求而又从不停歇的努力过程。

D.真正的教养既是完成又是激励,既具有反思精神又具有勇于开拓的创新精神。

(2)下列表述不符合原文意思的一项是

A.获得真正的教养可以走不同的道路,研读世界文学是其中最重要的途径之一。

B.没有爱的阅读,是戕害人性的,而获得教养必须要有一个客体为前提,那就是人格或个性。

C.阅读经典,可以获得鲜活的意识和理解,领略人类所思、所求的广阔和丰盈,并与之建立息息相通的联系。

D.作者认为我们应该花力气、下功夫去对待杰作,他不反对任何人倾心于书,但反对阅读报纸和流行文学。

(3)对“向杰作表明自己的价值”理解不正确的一项

A.有追求文明文化的态度。

B.对知识有敬重之情。

C.对杰作的透彻理解。

D.表现出自己的教养。发布:2024/6/27 10:35:59组卷:7引用:4难度:0.62897.读下面的甲、乙二诗,完成各小题。

甲

杜甫《登高》

风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

乙

杜甫《登岳阳楼》

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

(1)这两首诗是杜甫漂泊南方时期所作,甲作于四川夔州,乙作于湖南。反映颠沛流离生活的诗句分别是:甲;乙。

(2)甲、乙的首联皆对仗工整,但从表达方式上看还是有区别的:甲;乙。

(3)结联往往是以议论抒情为主的,当然抒情的方式不尽相同,甲是;乙是。

(4)甲、乙二诗中的意象也是有区别的,具体地说,甲中的意象是的;乙中的意象是的。

(5)下面是对甲、乙的分析,错误的一项是

A.两首诗都很好地体现了杜诗“沉郁顿挫”的风格。

B.甲在空间上很阔大,乙在时间上颇久远,各具雄浑之韵。

C.二诗的语言非常精粹传神,动态感十足;还有对举之美。

D.诗人即使在漂泊中仍然心系国事,这在二诗中都能找到注脚。发布:2024/6/27 10:35:59组卷:6引用:1难度:0.72898.阅读下面两首诗,完成下列各题。

和张规臣水墨梅五绝【1】

陈与义

其一

巧画无盐【2】丑不除,此花风韵更清姝。

从教【3】变白能为黑,桃李依然是仆奴。

其四

含章【4】檐下春风面,造化功成秋兔毫。

意足不求颜色似,前身相马九方皋【5】。注释:【1】五首绝句题咏同一幅墨梅图。【2】无盐:战国时齐国丑女钟离春。【3】从教:任凭。【4】含章:即含章殿,传说南朝时宋武帝寿阳公主卧于含章殿檐下,梅花落在额头形成美妆。【5】九方皋:春秋时相马名手。

(1)下列对两首诗的理解,不正确的一项是

A.第一首前两句认为,不论怎样描画无盐也无法变丑为美,墨梅图却能尽显梅花之美。

B.第二首前两句认为,墨梅图中的梅花犹如佳人容颜般美妙,展现出堪比造化的画技。

C.两首诗所题咏的墨梅图,不但描绘了梅花,还描绘了桃花、李花,对比鲜明。

D.两首诗所题咏的墨梅图,没有描绘含章殿和九方皋,诗人提及二者是在用典。

(2)题画诗往往包含“画外音”。下列分析,正确的一项是

A.第一首反映了诗人爱好清姝、不喜浓艳的审美追求。

B.第一首讽刺了现实生活中颠倒黑白、奴颜婢膝之人。

C.第二首联想到古代公主的梅花妆,表现梅花的富贵气质。

D.第二首比较画梅和相马的相似点,说明艺术来源于生活。

(3)现实中没有黑色梅花,而宋代出现了墨梅画。根据上面两首诗,概括陈与义对墨梅画特点的认识,并比较两首诗题咏的侧重点有何不同。发布:2024/6/27 10:35:59组卷:424引用:10难度:0.52899.下面文段有三处推断存在问题,请参照①的方式,说明另外两处问题。

“丧”是互联网和社交平台特有的表达方式,人们在网上把自己的姿态摆得非常低,卑微到自贬的地步。“丧”是网络社交活跃度的一种表现,越多地使用社交媒介,网上活跃度越高,也就会越多地用这种自黑、自贬等方式。互联网带着天然的反抗性,互联网语境生产的必然是这种去中心化、带着消解意味的语言。由于大城市生活压力大,所以越是发达的大城市,网民越“丧”。

①不是网上活跃度越高就会越多地使用这种自黑、自贬的方式。

②

③。发布:2024/6/27 10:35:59组卷:28引用:14难度:0.32900.阅读下面诗歌,完成题目。

金陵望汉江 李白

汉江回万里,派作九龙盘①。

横溃豁中国,崔嵬飞迅湍。

六帝沦亡后②,三吴不足观③。

我君混区宇,垂拱众流安。

今日任公子,沧浪罢钓竿④。【注】①派:河的支流,长江在湖北、江西一带,分为很多直流,②六帝:代指六朝,③三吴,古吴地后分为三,即吴兴、吴郡、会稽,④这两句的意思是,当今任公子已无须垂钓了,因为江海中已无巨鱼,比喻一无危害国家的巨寇。任公子是《庄子》中的传说人物,他用很大的钓钩和极多的食饵钓起一条巨大的鱼。

(1)诗的前四句描写了什么样的景象?这样写有什么用意?

(2)诗中运用任公子的典故,表达了什么样的思想感情?发布:2024/6/27 10:35:59组卷:39引用:9难度:0.5