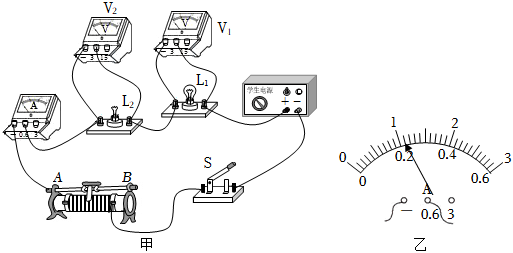

实验小组在实验时,不慎将灯泡L2的玻璃外壳碰碎。他们惊奇地发现L2几乎不发光,与其串联的灯泡L1不仅没有熄灭,反而更亮。开关断开后的电路如图甲,L1和L2都标有“2.5V 0.3A”字样。针对上述现象,探究下列问题:玻璃破碎后,L2的灯丝电阻发生了什么变化?玻璃外壳究竟起什么作用?

(1)玻璃外壳破碎前L2的电压和电流分别为1.20V和0.20A;玻璃外壳破碎后,两端的电压变为0.40V,通过的电流变为如图乙所示,则电流为 0.220.22A。初步分析可知:玻璃破碎后,L2电阻 变小变小(选填“变大”或“变小”)。

(2)为进一步探究玻璃外壳破碎后L2电阻变化特点,对L1、L2的电流和电压进行测量,实验数据记录如表。分析发现,L1的电阻 大于大于(选填“大于”或“小于”)玻璃外壳破碎后L2的电阻。

| 灯泡 | 实验次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| L1、L2 | 电流I/A | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |

| L1 | 电压U1/V | 0.78 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 |

| L2 | 电压U2/V | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.41 | 0.52 | 0.80 |

温度

温度

有关,玻璃外壳可能起到 隔热保温

隔热保温

的作用。(4)细心的同学在实验过程中发现,灯丝呈螺旋状,于是提出新的问题:为什么将灯丝设计成螺旋状?你认为这样设计的目的是①

减少散热

减少散热

;②增大导体的长度

增大导体的长度

。【考点】温度对导体电阻的影响.

【答案】0.22;变小;大于;温度;隔热保温;减少散热;增大导体的长度

【解答】

【点评】

声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。

发布:2024/5/17 8:0:8组卷:465引用:3难度:0.7

相似题

-

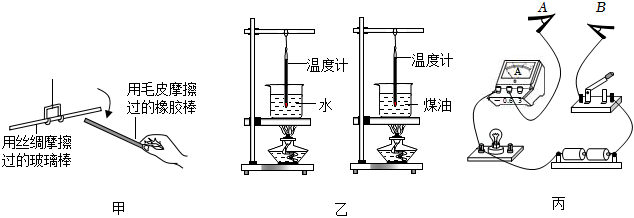

1.下面是我们曾做过的两个实验:

(1)如图甲所示,将废旧灯泡灯芯的玻璃柱接入电路闭合开关后,灯泡 (选填“会”或“不会”)发光。加热废灯泡灯芯的玻璃柱到红炽状态,小灯泡最后会发光,这是因为常温下玻璃为绝缘体,加热至红炽状态变为 。

(2)如图乙所示,将废旧灯泡的灯丝接入电路,闭合开关后灯泡发光,给灯丝缓慢加热,小灯泡亮度将 ,这现象说明灯丝电阻与温度有关,随温度升高而 。发布:2024/12/31 8:0:1组卷:45引用:1难度:0.7 -

2.按要求完成填空。

(1)如图甲所示,用毛皮摩擦过的橡胶棒带 电,图中实验现象说明的规律是 ;

(2)如图乙所示,在比较水和煤油的吸热能力的实验中,它们吸热的多少是通过 (选填“温度计示数”或“加热时间”)来反映的。

(3)如图丙所示,在探究影响电阻大小的因素实验中只提供一根足够长的电阻丝,除温度对导体电阻的影响外,该装置不能探究 对电阻大小的影响。发布:2024/11/30 9:0:1组卷:15引用:2难度:0.7 -

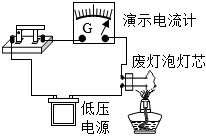

3.如图用酒精灯对废灯泡灯芯加热一段时间后,演示电流计的指针发生偏转,该实验表明( )发布:2024/12/21 8:0:2组卷:12引用:0难度:0.6

3.如图用酒精灯对废灯泡灯芯加热一段时间后,演示电流计的指针发生偏转,该实验表明( )发布:2024/12/21 8:0:2组卷:12引用:0难度:0.6

相关试卷