当前位置:

知识点挑题

请展开查看知识点列表

>

<

更多>>

已完结

已完结

|

热点预测

中考复习

新题抢练

浏览次数:837

更新:2025年05月27日

|

已完结

已完结

|

热点预测

中考复习

难题抢练

浏览次数:291

更新:2025年05月27日

|

1471.阅读如图两幅图片,完成各题。

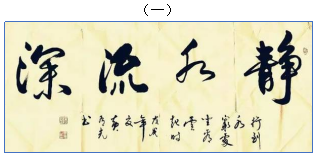

(1)图片(一)上的书法作品是一个成语,请写出来:。

(2)这个成语最切合读下面哪一篇课文时的感受?

A.《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》

B.《窦娥冤》

C.《雷雨》

D.《一名物理学家的教育历程》

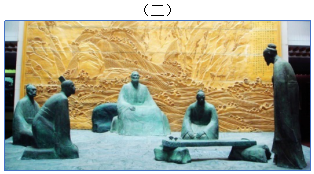

(3)给图片(二)加一个标题:《》(限三字内)。

(4)图片(二)是一群雕像,辨析图片内容,回答问题:

①图片右下角的人物(站立者)是:。

②理由:。

(5)孔子追求的理想社会,曾点用了一个生活图景来形容:“,,”。但是,在漫长的历史长河中,人民却是多苦难,关汉卿笔下就曾用窦娥对地与天的强烈质问来表达这种苦难,“”“”,也许,这才是历史真实的模样!所以,我们要珍惜当下来之不易的盛世繁华,不让历史的悲剧重演。发布:2024/12/20 10:0:1组卷:42引用:3难度:0.61472.下列各句中,没有使用比喻修辞手法的一项是( )

发布:2024/12/20 10:0:1组卷:136引用:9难度:0.81473.阅读下面这两首唐诗,完成各小题。

竹枝词九首

刘禹锡

<其四>

日出三竿春雾消,江头蜀客驻兰桡。

凭寄狂夫①书一纸,家住成都万里桥。

<其九>

山上层层桃李花,云间烟火是人家。

银钏②金钗来负水,长刀短笠去烧畲③。【注】①狂夫:古代妇人自称其夫的谦辞。②银钏:银手镯。③烧畲(shē):在春耕时节,把地里的草木烧成灰作肥料,然后播下种子。

(1)下列对这两首诗的赏析,不正确的一项是

A.两首诗写的都是山水之地、春暖花开时,既有景物描写又有人物事件。

B.兰桡即兰桨,同兰舟一样,不一定是兰木所制,只是一种美称;此处运用借代手法,以浆代船。

C.“其九”诗中“层层”二字写出了桃李依山而栽、附势而上、花开繁盛的美丽景象。

D.两首诗语言典雅,清新活泼,生动流丽,具有浓郁的生活气息和地方特色。

(2)试比较“云间烟火是人家”与杜牧《山行》“白云生处有人家”一句在描写角度、内容意象、意境特点等方面的相同之处。发布:2024/12/20 9:0:2组卷:4引用:2难度:0.51474.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15个字

剧本虽然也可以供人阅读,,因而它以明显的舞台性而与其他文学体裁相区别。剧本要求把生活中的矛盾斗争集中化,。因而,人物、时间、场景,都要经过精心选择和安排,使之围绕戏剧冲突的发生、发展、进入高潮直至矛盾解决的过程,而异常尖锐、紧张地集中在一起。,所以说“没有冲突就没有戏剧”。发布:2024/12/20 9:0:2组卷:17引用:9难度:0.51475.阅读下面的材料,根据要求写作。

牛顿曾说:“如果说我比别人看得更远的话,那是因为我站在巨人的肩膀上。”

陶行知曾说:“滴自己的汗,吃自己的饭,自己的事自己干。靠人、靠天、靠祖上,不算是好汉。”

根据材料写一篇文章,谈谈你的看法。

要求:自选角度,自拟标题;明确文体,不得写成诗歌;不要套作,不得抄袭;不少于800字。发布:2024/12/20 9:0:2组卷:36引用:7难度:0.51476.选出加线“于”字用法、意义不同的一项( )

发布:2024/12/20 9:0:2组卷:25引用:3难度:0.71477.下面是某校生物社团负责人小杜给2018年未来科学大奖得主、我国“杂交水稻之父”袁隆平院士写的一封信,其中有五处用语不得体,请指出并改正。

尊敬的袁爷爷:

您好!

作为当今国际水稻界的王者,您能够光顾我们生物社,百忙之中挤出时间为贵社的发展提供指导帮助,我们十分感激!本社广大生物学精英们恳请您抛砖引玉、不吝赐教。

敬祝安康!

生物社团 小杜

2019年4月10日发布:2024/12/20 9:0:2组卷:27引用:9难度:0.71478.阅读下面的文字,完成下列各题。

地坛离我家很近,我常觉得这中间有着宿命的缘分:仿佛这古园就是为了等我,而历尽沧桑在那儿等待了四百多年。在满园弥漫的沉静光芒中,一个人更容易看到时间,并看见自己的身影。我时常到那古园里去,理一理纷乱的思绪,去窥看自己的心魂。这古园的形体被不能理解它的人肆意雕琢,幸好有些东西是任谁也不能改变它的。譬如祭坛石门中的落日,寂静的光辉平铺的一刻,地上的每一个坎坷都被映照得灿烂;譬如在园中最为落寞的时间,一群雨燕便出来高歌,把天地都叫喊得苍凉;譬如秋风忽至,再有一场早霜,落叶或飘摇歌舞或坦然安卧,满园中播散着熨帖而微苦的味道。。味道不能写只能闻,要你身临其境去闻才能明了。味道甚至是难于记忆的,只有你又闻到它你才能记起它的全部情感和意蕴。如果以一天中的时间来对应四季,当然春天是早晨,夏天是中午,秋天是黄昏,冬天是夜晚。,我想春天应该是小号,夏天是定音鼓,秋天是大提琴,冬天是圆号和长笛。如果以声响来对应四季,那么,春天是祭坛上空漂浮着的鸽子的哨音,夏天是冗长的蝉歌和杨树叶子哗啦啦地对蝉歌的取笑,秋天是古殿檐头的风铃响,冬天是啄木鸟随意而空旷的啄木声。因为这园子,我常感恩于自己的命运。

(1)文中使用了哪些修辞手法

A.排比、比喻、拟人

B.对偶、比喻、排比

C.对偶、借代、排比

D.排比、借代、夸张

(2)文中画波浪线的句子可改写成:“仿佛我就是为了等这古园,等这历经沧桑的四百多年的古园。”从语义上看二者基本相同,但原文表达效果更好,为什么?

(3)请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。发布:2024/12/20 8:0:13组卷:41引用:15难度:0.91479.阅读下面的文字,完成各题。

材料一:

毋庸置疑,新的时代,人类劳动的形态已经沧海桑田,发生了许多巨大的变化。北京师范大学教育学部教授檀传宝认为,在新时代历史坐标上,要用专业、创新的教育形式去切实求得加强劳动教育的实效。

“加强劳动教育一定要尊重各学段儿童心理发展的实际、学习生活的实际、社区环境的实际,‘大呼隆’‘一刀切’的形式主义教育不可能有任何理想的效果。”檀传宝提醒,“专设劳动教育的课程,固然是劳动教育重要着力点,应当引起高度重视,但是劳动教育又应该有更为广阔的加强空间。”

在他看来,语文、历史等人文社会学科,甚至数理化等自然学科都可能蕴藏着大量劳动教育的素材,各学科领域教学因而也都有因势利导、润物无声地开展劳动教育的可能性。师生互动、校园环境、课业评价、学校制度等教育生活的方方面面,也都应当增强劳动教育的自觉性。只有劳动教育有机融入全部教育生活,劳动教育才能取得真正的实效。

檀传宝同时指出,当代社会的劳动教育乃至全部教育,都只有在与全媒体、自媒体所传播的教育信息形态的激烈竞争中才能取得好成果。没有以理服人的互动模式,没有生动活泼的教育形式,劳动教育就不可能真正受到教育对象的欢迎。

“既然时代不同了,教育对象已经处在一个全新的时代环境之中,劳动教育就理应不断创新形式。故探索与时俱进的劳动教育新形式,应当成为新时代全体教育工作者的重要使命。”他强调说。

(节选自孙竞《立足新时代,如何上好劳动教育这门“必修课”》,人民网)材料二:

近日,中央发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》。乍一看,不免惊诧,我们不是早步入以机械化,智能化和高科技化为主要特征的21世纪了吗?提倡劳动教育,学生需要从事怎样的劳动?我不禁想起儿时的情形:从小学一年级开始,每天放学后,我的身份就从学生转化为家里的劳动力,放下书包就去放牛、割草、挑水、生火和做饭。学校每个月都会组织我们去十多里之外的山里摘茶叶,农忙时节去老师家里帮忙割麦,收花生……这些劳动实践是我重要的农村记忆,让我了解农村的生产与生活过程,体验了劳动的艰苦与价值,理解了父母的付出与不易。

劳动是我最痛苦也是最重要的“乡愁”与童年记忆。劳动很早就赋予了我一个劳动力的身份,使我不再仅仅是一名乡下的儿童。

反观现在,在以学习成绩为主要评价指标的应试教育模式主导下,大部分学生把时间和精力放在文化课学习上,少部分学生沉溺于电子游戏而无法自拔,还有一些学生依靠家长提供的优越物质条件坐享其成。

哪怕是农村孩子,很多也不知道他们吃的各种食物是怎么来的,更说不出各种农具的准确名称。城里的孩子被封闭在知识的“象牙塔”里,终日忙于课堂学习与课外补习。大学生除了专业学习外,还忙于考驾照,参加有附加学分、奖学金倾斜的功利性社会实践,却鲜有机会与城市发生实质性关联,很少参与城市的发展与建设,不了解城市生产与运转逻辑,谈不上是城市真正的“主人”。

概言之,在现行教育模式与人才培养目标下,劳动被严重遗忘,学生普遍缺乏劳动锻炼与劳作实践,家长、学校和社会不重视劳动,与城市和乡村脱节,与真实的生产和生活脱节。

怎么办?回归“劳动”,可以在一定程度上缓解上述问题。

对于成长在乡村的学生来说,可以聘请熟悉乡村的能人,掌握乡村传统技艺的工匠,担任乡村学校劳动教育导师,带领学生们参与农业生产实践,了解当地农作物的育苗、施肥、生长、成熟、收割、加工与销售等过程,系统讲述乡村濒临失传的技艺,在此基础上编写特色乡土教材,让乡村学生真正认识、了解和热爱乡村。各学校开辟乡村文化展示区,用于展示乡村物质及非物质文化遗产,让“乡愁”根植于学生的内心深处。

城里学生可以参与城市的公共卫生与环境治理、交通疏导等项目,让他们有机会熟悉城市治理过程,理解城市治理逻辑,成为城市发展建设和管理的参与者与见证人,从而培养他们的责任心,提升他们的公民意识,增强他们的城市认同感与归属感。

对于城市学生不了解农村生活,农村学生不了解城市的情况,可利用周末或寒暑假推进城乡校际互动,开展城市和乡村学校“结对子”活动,让城里学生深度参与农村的生产与生活实践,感受传统乡村魅力,让乡村的学生体验现代都市文明,从而消弭城乡分割,加速城乡的互动与融合。

“劳动”“劳作”的本质是将学习与劳动并重,治学与做人并举,培养学生互助合作、节俭勤劳的美德,在劳作中修已善群、服务社会、健全人格,通过劳动建构人与地方的紧密关系,根植地方依恋与归属感,在体验劳动艰辛的同时感知劳动带来的快乐。

(节选自姚华松《智能化时代,学生需要怎样的劳动》,《中国青年报》)材料三:

作为人德智体美劳全面发展的内容之一,劳动教育在很长一段时间里却往往被忽视。伴随着新一轮基础教育课程改革的深入,呼唤劳动教育回归的声音越来越响亮。如今,劳动教育正越来越受到学校和社会的重视。但是,当下劳动教育还存在不少的问题。

首先是无合作,学校劳动教育有盲区。劳动教育曾是我国学校教育的优良传统,但今天劳动教育在学校中却被弱化了。当劳动教育一再缺位和异化,学生就只能在“纸面上”完成所谓“成长”。学校在劳动教育的过程中,往往将任务分配给每一个学生,培养的是学生“单打独斗”的劳动技能。在劳动实践中,“一个和尚挑水喝,三个和尚没水喝”,劳动时挑三拣四,各人自扫门前雪的现象屡见不鲜。这与平时劳动教育过程中注重个体技能训练而无视团队合作能力的培养不无关系。这一问题值得学校重视和改正。

其次是假合作,家庭劳动教育存在误区。家庭劳动教育能培养学生良好的劳动习惯,但当下的家长普遍持有“学习第一”的观点,这导致劳动教育在家庭中丧失了生长的土壤。尽管学校积极提倡劳动教育,但仍不免出现在家庭中“表面一套,背后一套”的假合作现象。很多家长将学校布置的劳动作业当成不必要的任务,甚至为孩子代劳。这样的假劳动、假合作是家庭劳动教育应该避免的。

最后是功利心,这是学生劳动实践的雷区。在小学低年级,学校会用多种形式的奖励来激发学生的劳动兴趣,如发小红花、校园币、贴花等。家庭中,家长则会对各项劳动明码标价,如:扫地2元,洗碗3元……而这种方式有可能将学生的劳动动机始终限制在外部层面,难以让学生真正体会劳动本身的乐趣。劳动不仅是达到目的的手段,更是目的本身。因此,劳动教育的重心应是引导学生树立正确的劳动价值观念,避免在动机误区中越走越远。

(节选自李向《劳动教育的问题,价值及实现路径》)(1)下列对材料相关内容的理解和分析,正确的一项是

A.檀传宝教授认为,劳动教育的实施不仅要注意挖掘学科内涵,还应该把劳动教育融入全部教育生活。

B.要想在与全媒体、自媒体所传播的教育信息形态的竞争中取得好成果,就要增强劳动教育的自觉性。

C.只要“劳动”回归并加强教育,那种与城市和乡村脱节,与真实的生产和生活脱节的现象就能消失。

D.当前学校教育中劳动教育的缺位,弱化和异化是导致劳动教育在家庭中丧失生长的土壤的根本原因。

(2)根据三则材料,下列说法不正确的一项是

A.在檀传宝教授看来,生动活泼的教育形式以及以理服人的互动模式可促使受教育者喜欢上劳动教育。

B.在姚华松看来,不论是“乡愁”的根植还是城市认同感与归属感的增强,都可通过实施劳动教育来实现。

C.不论是用小红花等来激励劳动的行为,还是用明码标价的方式鼓励劳动的行为,都会将学生的劳动动机始终限制在外部层面。

D.劳动教育的重心是要让学生树立正确的劳动价值观念,不要陷入动机误区。

(3)下列说法中,不能用来解决材料三所提出的问题的一项是

A.培养学生的劳动价值观念,需从小事做起,从细节入手,把劳动精神、工匠精神、合作精神等纳入他们思想体系的建设之中。

B.劳动教育有一个整体的框架,其核心是劳动的价值观。无论是实施者还是接受者,只有认可劳动的价值,才可能从根本上落实。

C.学习是劳动,是充满了思想的劳动,使求学的兴趣依赖于严肃的思想,而不是依赖于任何不合乎实际的表面文章。

D.劳动教育以实践品质的培养为核心,学校应创设多样立体的学习空间,从而促进学生德智体美劳和谐发展。

(4)材料二在论证上有哪些特点?请简要分析。

(5)请从学校、家长与学生的角度出发,为劳动教育的落实提出合理的建议。发布:2024/12/20 8:0:13组卷:11引用:7难度:0.51480.阅读下面的语段,完成各题。

最妙的是下点儿小雪呀。看吧,山上的矮松越发的青黑,树尖儿上顶着一髻儿白花,好像日本看护妇。山尖全白了,给蓝天镶上一道银边。山坡上有的地方雪厚点儿,有的地方草色还露着;这样,一道儿白,一道儿暗黄,给山们穿上一件带水纹的花衣;看着看着,这件花衣好像被风儿吹动,叫你希望看见一点儿更美的山的肌肤。等到快日落的时候,微黄的阳光斜射在山腰上,那点儿薄雪好像忽然害了羞,微微露出点儿粉色。就是下小雪吧,济南是受不住大雪的,那些小山太秀气!

古老的济南,城内那么狭窄,城外又那么宽敞,山坡上卧着些小村庄,小村庄的房顶上卧着点儿雪,对,这是张小水墨画,也许是唐代的名手画的吧。

(1)语段使用了哪些修辞手法

(2)这段文字是按什么顺序写济南的雪景的?将文中画横线的句子改成“那点儿薄雪在阳光的照射下一下子就化掉了,再也找不到它的痕迹。还是下小雪吧,济南的小山是受不住大雪的”,好不好?请简要说明理由。A.比喻 拟人 B.比喻 夸张 C.拟人 借代 D.拟人 夸张 发布:2024/12/20 8:0:13组卷:7引用:4难度:0.3