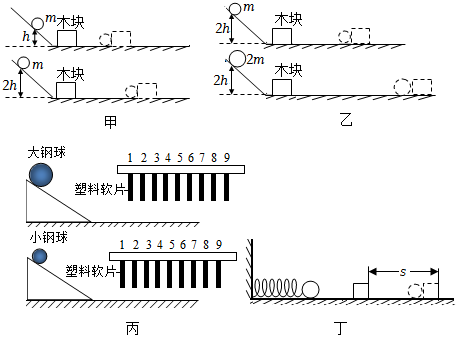

如图所示,在“探究物体的动能跟哪些因素有关”的实验中,将小钢球从高度为h的同一斜面上由静止开始滚下,推动同一小木块在木板上向前移动一段距离s后停下。完成甲、乙、丙所示的三次实验,其中hA=hC>hB,mA=mB<mC。

(1)小钢球在滚下斜面的过程中,它的重力势能转化为动能,其动能大小是通过 木块被撞击后移动的距离木块被撞击后移动的距离大小来反映的;

(2)分析比较甲和乙两组实验可得,物体质量相同时,速度速度越大,动能越大;分析比较甲和丙两组实验,从同一高度由静止释放的目的是 控制小球到达水平面时的速度相同控制小球到达水平面时的速度相同,该实验的目的是研究铁球的动能大小与 质量质量(选填“质量”或“速度”)的关系;

(3)某学习小组同学做丙实验时:小木块被撞后滑出木板,A同学建议换用表面相同但长度较长的木板,B同学建议换质量较大的木块,C同学建议换用质量比前两次实验更小的钢球,你认为不恰当的是 BB同学的建议;

(4)有同学将实验装置改装成图丁所示,用同一铁球将同一弹簧压缩不同程度后由静止释放,撞击同一木块,比木块在木板(足够长)上滑行距离,能否研究铁球的动能大小与速度的关系?能能(选填“能”或“不能”);

(5)在综合实践活动中,实验小组同学尝试改用如图戊所示装置探究“物体动能大小与哪些因素有关”,同学们经过讨论设计了以下两个实验方案(不考虑小球的滚动摩擦);

方案一:用质量不同的钢球将同一弹簧压缩相同程度后静止释放,撞击同一木块,比较木块被撞击的距离;

方案二:用同一钢球将同一弹簧压缩至不同程度后静止释放,撞击同一木块,比较木块被撞击的距离。

上述方案可行的是:BB(填字母)。

A.只有方案一可行;

B.只有方案二可行;

C.两个方案均可行;

D.两个方案均不行。

【答案】木块被撞击后移动的距离;速度;控制小球到达水平面时的速度相同;质量;B;能;B

【解答】

【点评】

声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。

发布:2024/10/17 0:0:1组卷:84引用:1难度:0.5

相似题

-

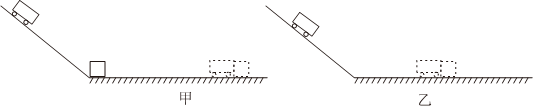

1.为探究影响动能大小的因素,老师设计了如图甲、乙所示的实验方案。

(1)图甲探究的是动能与 的关系,实验中通过 来比较小球动能的大小。

(2)在完成甲实验的第二步操作时,木块被撞后滑出木板,为使木块不滑出木板,对甲实验的第二步操作应采取的方法是 。

A.适当降低钢球的高度

B.换用一个较重的木块

(3)实验结束后,各小组对实验提出各种改进方案:

①小明认为在“探究动能与速度关系”的实验中,可以撤走木块并使用足够长的木板,记录小球在相同表面上滑行直到静止的距离,你认为小明的实验方案是否合理 (选填“合理”或“不合理”);

②小虎利用图丙装置做“探究动能与质量关系”实验,通过观察小球撞击上端固定的相同塑料软片,通过比较撞击的软片数目来比较小球的动能大小。小华指出此装置不适合体积不同的小球做实验,原因是 。

③小刚设计了丁图所示的装置进行实验。

A.若用同一小球将同一弹簧压缩不同程度后静止释放,撞击同一木块,将木块撞出一段距离,可以研究小球的动能大小与 (选填“质量”、“速度”或“质量和速度”)的关系。

B.若用A、B两个质量不同的小球(mA>mB)将同一弹簧压缩相同程度后由静止释放,同一木块受到撞击后相应移动距离sAsB(选填“>”、“<”或“=”)。

(4)小明认为还可以通过甲、乙两图探究物体重力势能的影响因素,他的设想是 (选填“可行”或“不可行”)的。发布:2024/10/9 12:0:1组卷:450引用:4难度:0.7 -

2.如图所示,在探究物体动能的大小与哪些因素有关时,让同一小车分别从同一斜面的不同高度由静止释放,撞击水平面上同一木块。

(1)本实验探究的是 (选填“木块”“小车”或“斜面”)的动能与 的关系,实验中是通过观察 来比较动能大小的。

(2)实验中让同一小车分别从同一斜面的不同高度由静止释放,不同高度目的是:。

(3)若操作正确,第二次实验木块最终的位置如图乙所示,则此实验的结论是:当 相同时,物体的 越大,物体的 越大。

(4)小铭还想研究物体动能与质量的关系,应让不同质量的小车分别从同一斜面的 高度由静止释放,得出的结论是:。

(5)交通规则中,“禁止超载”就是通过限制车辆装货物的质量,减少车辆的惯性和 ,防止造成重大伤害。发布:2024/10/11 8:0:2组卷:22引用:1难度:0.5 -

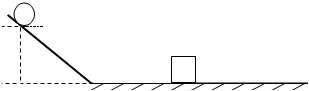

3.已知物体的动能与物体的质量和速度有关。在探究“动能与物体质量的关系”实验中,实验室提供的器材有:带有凹槽滑道的斜面、木块、刻度尺各一个,质量不等的钢球若干。实验装置如图所示。

(1)每次实验,都让钢球从斜面的同一高度处由静止开始释放。其目的是 。

(2)钢球动能的大小是通过 来间接反映的。

(3)画出实验数据记录表格,表格中要有必要的信息。(动能的符号是Ek)

(4)完成上述实验后,改变小球下落的高度,按照同样的步骤又做了两次实验。其目的是使 。发布:2024/12/8 8:0:1组卷:42引用:2难度:0.6