当前位置:

知识点挑题

请展开查看知识点列表

>

<

更多>>

已完结

已完结

|

专题复习

温故知新

统编版

浏览次数:2925

更新:2025年07月03日

|

已完结

已完结

|

夯实根基

短时高效

考点聚焦

浏览次数:1267

更新:2025年07月03日

|

2071.根据《社戏》课文内容填空。

(1)淡黑的起伏的连山,,都远远地向船尾跑去了。

(2)那声音大概是横笛,,,使我的心也沉静,然而又自失起来,。

(3),夹杂在水气中扑面的吹来。发布:2024/12/26 14:30:1组卷:94引用:3难度:0.82072.默写填空。

(1)《回延安》中通过想象和联想来抒情的句子是:,。

(2)《回延安》中直接抒发内心感受的句子是:,。发布:2024/12/26 14:30:1组卷:284引用:3难度:0.92073.阅读《孙权劝学》,完成问题。

孙权劝学

司马光 初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。蒙乃始就学。及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。

(1)下列句子中加点的词解释有误的一项是

A.蒙辞以军中多务(辞:推托)

B.孤岂欲卿治经为博士邪!(孤:单独,孤单)

C.但当涉猎(涉猎:粗略地阅读)

D.即更刮目相待(更:另,另外)

(2)下列选项中加点词的意义和用法相同的一项是

(3)下列说法有误的一项是A.而:结友而别 钱自孔入,而钱不湿 B.以:蒙辞以军中多务 自以为大有所益 C.但:但当涉猎 无他,但手熟尔 D.之:大兄何见事之晚乎 以我酌油知之

A.本文开头孙权用双重否定句指出学的必要性,语气委婉含蓄,温和中带有殷切期望,表现出孙权对吕蒙的关怀、爱护之心。

B.本文写了吕蒙在孙权的劝说下开始学习,其才略很快有了惊人长进的故事,说明了学习的重要性。

C.文章重点写了孙权劝学及劝学的结果,对于吕蒙的具体学习过程则一笔带过,这样既节省了笔墨,又很好地突出了文章主题。

D.鲁肃之所以主动与吕蒙“结友”,是因为他为吕蒙的才略所折服而愿意与之深交,表明鲁肃敬才、爱才。

(4)用现代汉语翻译文中划横线的句子。

士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!发布:2024/12/26 14:30:1组卷:6引用:1难度:0.52074.阅读下面的文字,完成问题。

世间最贵的书

崔相珍 ①五六岁的时候,父亲教我认识了200多个汉字,还把他用过的第一册语文教材送给了我。母亲找出哥哥用旧了的蓝粗布书包,仔细地缝上了两个新补丁,又帮我把语文课本里的粉笔末儿抖搂干净,装进书包里。

②我如获至宝。跟着父亲去学校的时候,他的学生们在教室里大声读书,我坐在门槛上,捧着书小声咕哝。跟着母亲下地干活的时候,我背着书包,坐在细瘦的田埂上,读书给花听。碰到不认识的字,就飞快地跑到母亲身边求教。哥哥在大槐树下写作业的时候,我也找根小树枝,在平整的地面上歪歪扭扭地写字。在菜园子里忙活的父亲看着我笑,在大槐树下的柴灶边做饭的母亲也看着我笑。

③自从有了自己的书,我就知道我不是个笨孩子,在父亲母亲不断的表扬里,我简直是无可救药地爱上了读书,我反复地读着父亲送的这本旧书,直到上了小学一年级,老师给我发了新课本,我才把它放进了母亲的大木箱里。

④小学五年级的时候,去县城里培训学习的父亲,用一天的饭钱,给我换回来一本旧书——《在人间》。为了让我能够真正地读懂这本书,父亲给我讲了高尔基的故事。

⑤童年的高尔基,可怜又坚强的阿廖沙,都让我心疼不已。许多个安静的夜晚,躺在温暖的土炕上,我常常在心里对自己说:“你有父慈母爱,可以无忧无虑地上学读书,真的是很幸福很快乐,你必须努力上学,好好读书!”可是初中二年级第二学期刚刚开始,因为家里有些变故,一心想着考中专考大学的我无奈辍学了。

⑥在玉米拔节抽穗的初夏,我背着一个大编织袋,踏上了去城里的路。临行的前一天晚上,母亲连夜为我缝制了一个新书包,父亲把我刚发的语文、数学和英语课本装进书包,又把那本《在人间》也装进了书包。在轰隆隆的火车上,我的耳边一直回响着父亲的话:“兰,想家的时候,就读书吧!”

⑦在外打工的日子里,我一直牢记着父亲的话。累了,读书;苦了,读书;想家了,读书。在不断读书的过程中,我找到了属于自己的梦想,开始练习写作。16岁那年,我写了两篇文章投了出去。一个多月以后,我收到了编辑老师手写的退稿信。文章虽然被退稿了,我却因为那封退稿信高兴了好长一段时间。我把编辑老师的嘱咐和鼓励牢牢地记在了心里,不再投稿,而是踏踏实实地读书学习。只读书不投稿的日子,我一直坚持了30年。

⑧2016年底,我重新拾起最初的梦想,刚刚开始投稿的时候,屡次碰壁,但我没有放弃努力,当我的文章一篇篇在报刊上发表时,我开心得像个没有长大的孩子。

⑨当我捧着刚刚收到的、崭新的山东省作协会员证给父亲看时,满眶泪水的父亲,在卧室的床头柜里,拿出一本用红绸布包着的旧书,颤抖着双手递给了我。红绸布里包着的,是我只学到了第8页的“初中第四册历史课本”。课本的封面上,有我认认真真,一笔一划写下的名字。

⑩这本父亲精心保存了36年的旧书,定价虽然只有3角8分钱,可是在我的心里,却是这个世间最贵的书。

(有删改)(1)下列对文章的理解和分析,不正确的一项是

A.“在大槐树下的柴灶边做饭的母亲也看着我笑”,母亲是因为“我”热爱读书而喜悦。

B.“我才把它放进了母亲的大木箱里”,“它”具体指的是父亲曾经用过的第一册书本。

C.“我开心得像个没有长大的孩子”,我“开心”更是因为我没有辜负父亲对我的期望。

D.第⑩段单独成段,有助于更加突出强调书对我意义重大,从而更好地突出文章的主旨。

(2)请你以“书”为线索,围绕“我”与父亲之间的故事,将文章的主要情节补充完整。

父亲送“我”他用过的第一册语文教材→→→父亲拿出所珍藏的“我”的旧书。

(3)按要求赏析句子。

①累了,读书;苦了,读书;如家了,读书。(从修辞的角度赏析句子)

②自从有了自己的书,我就知道我不是个笨孩子,在父亲母亲不断的表里,我简直是无可救药地爱上了读书。(体会加点词的表达效果)

(4)根据上下文,揣摩退稿信的内容,以编辑的口吻把他最想说的话写出来。

(5)本文最后一段与链接材料都写到了“书”,请结合文本分析两者情感表达的侧重点有何不同?

【链接】

这四本书,乃是我最初得到的,最为心爱的宝书。

书的模样,到现在还在眼前。可是从还在眼前的模样来说,却是一部刻印都十分粗拙的本子,纸张很黄,图像也很坏,甚至于几乎全用直线凑合,连动物的眼睛也都是长方形的,但那是我最为心爱的宝书,看起来,确是人面的兽;九头的蛇;一脚的牛;袋子似的帝江;没有头而“以乳为目,以脐为口”,还要“扶干戚而舞”的刑天。

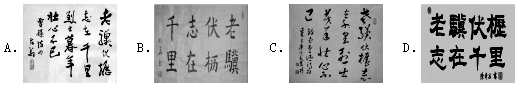

(节选自《阿长与<山海经>》)发布:2024/12/26 14:30:1组卷:26引用:2难度:0.32075.请你赏读下面的书法作品,按要求答题。

(1)楷书又称正书,或称真书。其特点是:形体方正,笔画平直,可作楷模,故名。判断下面哪一幅字是楷书

(2)请用简体楷书将这幅作品正确、规范地书写在方格内。 发布:2024/12/26 14:30:1组卷:22引用:2难度:0.9

发布:2024/12/26 14:30:1组卷:22引用:2难度:0.92076.下列词语中没有错别字的一项是( )

发布:2024/12/26 14:30:1组卷:16引用:3难度:0.82077.下列有关传统文化常识的表述不正确的一项是( )

发布:2024/12/26 14:30:1组卷:75引用:3难度:0.72078.古诗文默写。

一切景语皆情语。景中含情,情由景生,情景交融。借景抒情是古人常用的手法。

欧阳修《醉翁亭记》中“,”运用对偶句展现了山间花香叶茂的春夏美景,蕴含着太守随遇而安的旷达情怀;刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》中“,”写出了千帆竞发、万木争春的景象,抒发了诗人的身世之感,包含着事物新陈代谢的哲理;韩愈《左迁至蓝关示侄孙湘》中“?”云遮雾锁、大雪拥塞,前路迷茫,此情此景,道尽英雄失路的悲慨;温庭筠《商山早行》中“,”用白描手法、纯名词组合,把早行情景写得历历在目,不说辛苦愁思,而意味自在其中。发布:2024/12/26 9:0:4组卷:3引用:2难度:0.82079.阅读下面两篇文章,完成1至6题。

牡蛎

[俄国]契诃夫

①我跟父亲站在一条人烟稠密的街上,感到一种怪病逐步抓住了我。看来我马上就要倒下,人事不知了。

②我知道,这是因为饥饿。

③父亲挨着我站住。他在五个月前来莫斯科谋求文书的职位,一直在奔走,托人找工作,直到今天才定决心到街上来乞求施舍。

④前面是一所楼房,招牌上写着“饭馆”两个字。我的头无力地往后仰,朝一边歪着,不由自主地看着楼上,看着饭馆灯光明亮的窗子。我凝神细看,认出那是墙上一张招贴。它的白颜色吸住我的目光,我竭力要认出上面那些字来。

⑤“牡蛎……”我终于认出了。

⑥奇怪的词!我在世上活了足足八年零三个月,可是一次也没听过。

⑦“爸爸,什么叫牡蛎?”我费力地把脸扭向父亲,用沙哑的嗓音问。

⑧父亲没听见。他在注视人群的活动,用眼睛跟踪每一个行人……我看出他想对行人说什么,然而那就要命的话却像沉重的砝码似的挂在他唱头的嘴唇上,无论如何也吐不出口。他甚至已经向一个行人迈出了一步,(A碰碰 B拉拉)他的衣袖,可是等到那个人回过头来,他却说声“对不起”,慌乱地倒退回来了。

⑨“爸爸,什么叫牡蛎?”我又问。

⑩“这是一种动物……生在海里……这种东西是要活着吃下肚……”父亲说,“它们有壳,像乌龟一样,不过是由两片壳包住的。”

⑪“真恶心,”我小声说,“真恶心!”

⑫原来牡蛎是这么个东西!我就想象一种类似青蛙的动物,藏在两片贝壳里,睁着又大又亮的眼睛朝外看,不住的摆动它那难看的下鄂,伸出几只螯,皮肤粘糊糊的……所有的孩子都躲起来。厨娘厌恶地皱起眉头,提起它的螯,放在碟子上,送到餐厅去。那些成年人,把它活活吃下去,连它的眼睛、牙齿、爪子一股脑儿吃下肚去!它呢,吱吱的叫,极力咬人的嘴唇……

⑬我皱起眉头,然而……然而我为什么咀嚼起来了?那个动物可恶,吓人,可我还是把它吃了,吃得狼吞虎咽,生怕尝出它的味道,闻出它的气味。我刚吃完一个,却已经看见第二个,第三个的亮晶晶的眼睛……我把这些也都吃了……最后我吃餐巾,吃碟子,吃那张招贴……凡是我见到的东西,统统吃下肚去,因为我觉得,只有不断地吃,我的病才能好。那些牡蛎吓人地瞪起眼睛,样子可憎,我一想到它们就发抖,可我还是要吃!吃!

⑭“给我牡蛎!给我牡蛎!”这呼声从我胸膛里冒出来,我向前伸出两只手。

⑮“帮帮忙吧,诸位先生!”这时我听见父亲闷声闷气地说,“真羞于求人啊,可是上帝呀,我熬不下去了!”

⑯“给我牡蛎!”我叫道,揪住父亲的后襟。

⑰“你莫非要吃牡蛎?这么小的孩子!”我听见身旁有笑声。

⑱有两个先生站在我们面前,带着高礼帽,笑呵呵地瞧着我。

⑲“这倒有趣,你怎么个吃法呢?”

⑳一只有劲的手把我拖到灯光明亮的饭馆里去,一群人迅速把我团团围住,带着好奇心和笑声瞅着我。我挨着桌子坐下,吃一种粘糊糊的东西,有腌过的味道,冒出霉气。我狼吞虎咽地吃着,没咀嚼,没看它,也没问一声是什么。我觉得我一睁眼,就会看见亮晶晶的眼睛、螯和尖牙……

㉑我忽然嚼到一种硬东西,听到碎裂的响声。

㉒“哈哈!他连壳都吃了!”人群笑道,“小傻瓜,这难道也能吃吗?”

㉓这以后我渴得厉害,我躺在床上,却睡不着觉,因为胃痛。我觉得滚烫的嘴里有一股怪味。父亲从这个墙角走到那个墙角,用手比划着。

㉔“我好像着凉了,”他喃喃的说,“也许是因为今天我没……那个……没吃东西,我。说真的,有点古怪,愚蠢……我明明看见那些先生买牡蛎付出十卢布,那我为什么不向他们要几个钱呢?他们多半肯给的。”

㉕到第二天早晨我才睡熟,梦见一只有螯的青蛙藏在贝壳里,转动眼珠。中午我渴得醒过来,睁开眼睛找我的父亲:他仍旧走来走去,打手势……

(《选自《契诃夫小说全集》,有删改》)读契诃夫

曹文轩

①我们必须记住契诃夫是个医生。因为这个世界上有一个叫契诃夫的医生,才会有这样一个叫契诃夫的作家。

②医生职业的眼光,极容易使契诃夫笔下的社会成为一个“病者”。他的文学创作,几乎都是揭露性与批判性的。从这个意义上讲,文学与医学的职能是一样的:疗治。

③我们在阅读契诃夫的作品时,总要不时地想到一个词:耐心。

④像契诃夫这样有耐心的作家,我以为是不多的,他在面对世界时,总要比我们获得更多的信息。我们对世界的观察,总是有点不耐烦,总满足于一个大概的印象,世界在我们的视野中一滑而过,我们总是说不出太多关于这个世界的细节。

⑤作为医生,耐心是他的职业习惯。这一习惯,很自然地流注到了文学对存在的观察与描写上。他的马车行走在草原上,远远的见到一架风车。风车越来越大,他看到了两个翼片。他居然注意到一个翼片旧了,打了补丁,另一个是前不久用新木料做成的,在阳光底下亮闪闪的。文学中的那些好看的字面,就在由这份耐心和获得的细微描写上。

⑥医生的职业造就了她一种不动声色、不感情用事的“冷漠”态度。后来的人谈到契诃夫的叙事态度,十有八九都会提到“冷峻”。殊不知,这份冷峻的叙述态度,与从医养就的心性有关。他曾对一位作家说:“当你描写不幸的、倒霉的人,并打动读者时,你应当表现得冷静一些。这样才能勾画出不幸的背景,从而更好地突出这种不幸。”

⑦冷静,让契诃夫常常站在人物的背后,听他们低语,并把它记录成小说。虽然他在叙述故事和表达情感时处处克制,但字里行间已分明沾满血与泪痕,这就让小说产生一种强烈的对于人物的悲悯情怀。

(选在新浪博客,原题为《樱桃园的凋零——读契诃夫》,有删改)

【初读感知】

(1)下列表述与《牡蛎》原文意思不相符的一项是

A.跟父亲站在街上时,“我”正挨着饿。

B.“我”认出招贴上“牡蛎”这个词,但不知道什么叫牡蛎。

C.在“我”的强烈要求“给我牡蛎”时,父亲终于开口向行人求助。

D.“我”在饭馆吃到了美味可口的牡蛎。

(2)阅读《读契诃夫》,简要概括医生这一职业对契诃夫文学创作有哪些影响。

【细读品析】

(3)阅读《牡蛎》第⑧段,根据语境为空缺处选择恰当的词语,并说明理由。

(4)《牡蛎》第⑫段中,作者为什么把“我”想象写得如此丰富细腻?联系上下文说说其作用。

【联读发现】

(5)结合《读契诃夫》第②段,探究《牡蛎》第⑳段中,“一群人迅速把握团团围住,带着好奇心和笑声瞅着我”这一场面描写的用意。

(6)结合《牡蛎》一文,谈谈你对《读契诃夫》最后一段划线句的理解。发布:2024/12/26 8:0:1组卷:47引用:1难度:0.72080.阅读下面文章,回答文后问题。

牡蛎[俄国]契诃夫 ①我跟父亲站在一条人烟稠密的街上,感到一种怪病逐步抓住了我。看来我马上就要倒下,人事不知了。

②我知道,这是因为饥饿。

③父亲挨着我站住。他在五个月前来莫斯科谋求文书的职位,一直在奔走,托人找工作,直到今天才下定决心到街上来乞求施舍。

④前面是一所楼房,招牌上写着“饭馆”两个字。我的头无力地往后仰,朝一边歪着,不由自主地看着楼上,看着饭馆灯光明亮的窗子。我凝神细看,认出那是墙上一张招贴。它的白颜色吸住我的目光,我竭力要认出上面那些字来。

⑤“牡蛎……”我终于认出了。

⑥奇怪的词!我在世上活了足足八年零三个月,可是一次也没听过。

⑦“爸爸,什么叫牡蛎?”我费力地把脸扭向父亲,用沙哑的嗓音问。

⑧父亲没听见。他在注视人群的活动,用眼睛跟踪每一个行人……我看出他想对行人说什么,然而那句要命的话却像沉重的砝码似的挂在他颤抖的嘴唇上,无论如何也吐不出口。他甚至已经向一个行人迈出了一步,(A碰碰 B拉拉)他的衣袖,可是等到那个人回过头来,他却说声“对不起”,慌乱地倒退回来了。

⑨“爸爸,什么叫牡蛎?”我又问。

⑩“这是一种动物……生在海里……这种东西是要活着吃下肚……”父亲说,“它们有壳,像乌龟一样,不过是由两片壳包住的。”

⑪“真恶心,”我小声说,“真恶心!”

⑫原来牡蛎是这么个东西!我就想象一种类似青蛙的动物,藏在两片贝壳里,睁着又大又亮的眼睛朝外看,不住的摆动它那难看的下鄂,伸出几只螯,皮肤粘糊糊的……所有的孩子都躲起来。厨娘厌恶地皱起眉头,提起它的螯,放在碟子上,送到餐厅去。 那些成年人,把它活活吃下去,连它的眼睛、牙齿、爪子一股脑儿吃下肚去!它呢,吱吱的叫,极力咬人的嘴唇……

⑬我皱起眉头,然而……然而我为什么咀嚼起来了?那个动物可恶,吓人,可我还是把它吃了,吃得狼吞虎咽,生怕尝出它的味道,闻出它的气味。我刚吃完一个,却已经看见第二个,第三个的亮晶晶的眼睛……我把这些也都吃了……最后我吃餐巾,吃碟子,吃那张招贴……凡是我见到的东西,统统吃下肚去,因为我觉得,只有不断地吃,我的病才能好。那些牡蛎吓人地瞪起眼睛,样子可憎,我一想到它们就发抖,可我还是要吃!吃!

⑭“给我牡蛎!给我牡蛎!”这呼声从我胸膛里冒出来,我向前伸出两只手。

⑮“帮帮忙吧,诸位先生!”这时我听见父亲闷声闷气地说,“真羞于求人啊,可是上帝呀,我熬不下去了!”

⑯“给我牡蛎!”我叫道,揪住父亲的后襟。

⑰“你莫非要吃牡蛎?这么小的孩子!”我听见身旁有笑声。

⑱有两个先生站在我们面前,带着高礼帽,笑呵呵地瞧着我。

⑲“这倒有趣,你怎么个吃法呢?”

⑳一只有劲的手把我拖到灯光明亮的饭馆里去,一群人迅速把我团团围住,带着好奇心和笑声瞅着我。我挨着桌子坐下,吃一种粘糊糊的东西,有腌过的味道,冒出霉气。我狼吞虎咽地吃着,没咀嚼,没看它,也没问一声是什么。我觉得我一睁眼,就会看见亮晶晶的眼睛、螯和尖牙……

㉑我忽然嚼到一种硬东西,听到碎裂的响声。

㉒“哈哈!他连壳都吃了!”人群笑道,“小傻瓜,这难道也能吃吗?”

㉓这以后我渴得厉害,我躺在床上,却睡不着觉,因为胃痛。我觉得滚烫的嘴里有一股怪味。父亲从这个墙角走到那个墙角,用手比划着。

㉔“我好像着凉了,”他喃喃的说,“也许是因为今天我没……那个……没吃东西,我。说真的,有点古怪,愚蠢……我明明看见那些先生买牡蛎付出十卢布,那我为什么不向他们要几个钱呢?他们多半肯给的。”

㉕到第二天早晨我才睡熟,梦见一只有螯的青蛙藏在贝壳里,转动眼珠。中午我渴得醒过来,睁开眼睛找我的父亲:他仍旧走来走去,打手势……

(《选自《契诃夫小说全集》,有删改》)读契诃夫

曹文轩 ①我们必须记住契诃夫是个医生。因为这个世界上有一个叫契诃夫的医生,才会有这样一个叫契诃夫的作家。

②医生职业的眼光,极容易使契诃夫笔下的社会成为一个“病者”。他的文学创作,几乎都是揭露性与批判性的。从这个意义上讲,文学与医学的职能是一样的:疗治。

③我们在阅读契诃夫的作品时,总要不时地想到一个词:耐心。

④像契诃夫这样有耐心的作家,我以为是不多的,他在面对世界时,总要比我们获得更多的信息。我们对世界的观察,总是有点不耐烦,总满足于一个大概的印象,世界在我们的视野中一滑而过,我们总是说不出太多关于这个世界的细节。

⑤作为医生,耐心是他的职业习惯。这一习惯,很自然地流注到了文学对存在的观察与描写上。他的马车行走在草原上,远远的见到一架风车。风车越来越大,他看到了两个翼片。他居然注意到一个翼片旧了,打了补丁,另一个是前不久用新木料做成的,在阳光底下亮闪闪的。文学中的那些好看的字面,就在由这份耐心和获得的细微描写上。

⑥医生的职业造就了她一种不动声色、不感情用事的“冷漠”态度。后来的人谈到契诃夫的叙事态度,十有八九都会提到“冷峻”。殊不知,这份冷峻的叙述态度,与从医养就的心性有关。他曾对一位作家说:“当你描写不幸的、倒霉的人,并打动读者时,你应当表现得冷静一些。这样才能勾画出不幸的背景,从而更好地突出这种不幸。”

⑦冷静,让契诃夫常常站在人物的背后,听他们低语,并把它记录成小说。虽然他在叙述故事和表达情感时处处克制,但字里行间已分明沾满血与泪痕,这就让小说产生一种强烈的对于人物的悲悯情怀。

(选自新浪博客,原题为《樱桃园的凋零--读契诃夫》,有删改)【初读感知】

(1)下列表述与《牡蛎》原文意思不相符的一项是

A.跟父亲站在街上时,“我”正挨着饿。

B.“我”认出招贴上“牡蛎”这个词,但不知道什么叫牡蛎。

C.在“我”的强烈要求“给我牡蛎”时,父亲终于开口向行人求助。

D.“我”在饭馆吃到了美味可口的牡蛎。

(2)阅读《读契诃夫》,简要概括医生这一职业对契诃夫文学创作有哪些影响。

【细读品析】

(3)阅读《牡蛎》第⑧段,根据语境为空缺处选择恰当的词语,并说明理由。

(4)《牡蛎》第⑫段中,作者为什么把“我”的想象写得如此丰富细腻?联系上下文说说其作用。

【联读发现】

(5)结合《读契诃夫》第②段,探究《牡蛎》第⑳段中,“一群人迅速把我团团围住,带着好奇心和笑声瞅着我”这一场面描写的用意。

(6)结合《牡蛎》一文,谈谈你对《读契诃夫》最后一段划线句的理解。发布:2024/12/26 8:0:1组卷:12引用:1难度:0.7