【探究名称】探究杠杆平衡条件。

【猜想与假设】小雪的猜想:动力×动力臂=阻力×阻力臂。

小雨的猜想:动力×支点到动力作用点的距离=阻力×支点到阻力作用点的距离。

【设计实验与进行实验】

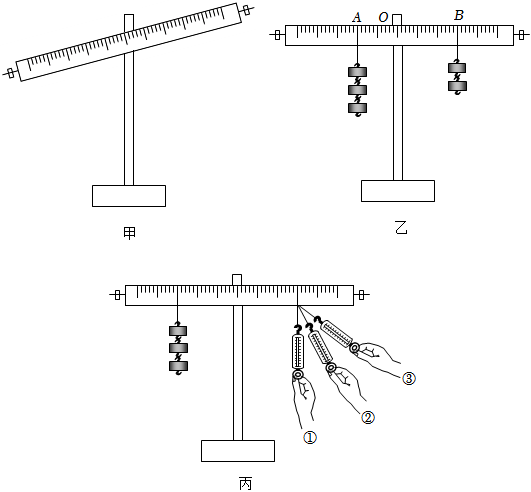

(1)使用如图甲装置实验,在挂钩码前,要将杠杆调至水平位置平衡,其目的是:避免杠杆自身 重力重力对实验产生影响、便于测量 力臂力臂。

(2)如图乙所示,小雨同学挂上钩码并调节钩码的位置,使杠杆水平平衡,记录数据如表中1行。改变钩码的数量和钩码的 位置位置,重复上述实验两次,记录数据如表中2、3行。

| 实验序号 | 动力 F1/N |

OB间距离/cm | 阻力 F2/N |

OA间距离/cm |

| 1 | 1.0 | 15 | 1.5 | 10 |

| 2 | 0.5 | 10 | 1.0 | 5 |

| 3 | 2.0 | 5 | 1.0 | 10 |

(3)仅根据表中数据,可验证小雨的猜想是

正确

正确

(选填“正确”或“错误”)的。而小雪同学发现,小雨同学实验中每组数据中的支点到力的作用点的距离都恰好等于 力臂

力臂

,具有一定的特殊性,还应改变动力或阻力的 方向

方向

进行试验。于是,小雪同学协助小雨同学按图丙方式进行实验,测力计分别从图丙中所示①、②、③三个方向使杠杆在水平位置平衡,三次示数都不相同。据此可验证小雨的猜想是 错误

错误

(选填“正确”或“错误”)的。【答案】重力;力臂;位置;正确;力臂;方向;错误

【解答】

【点评】

声明:本试题解析著作权属菁优网所有,未经书面同意,不得复制发布。

发布:2024/8/2 8:0:9组卷:25引用:1难度:0.6

相似题

-

1.如图是创新实验小组的同学用于探究杠杆平衡条件的实验装置,每个钩码重0.5N,均选用轻质杠杆。

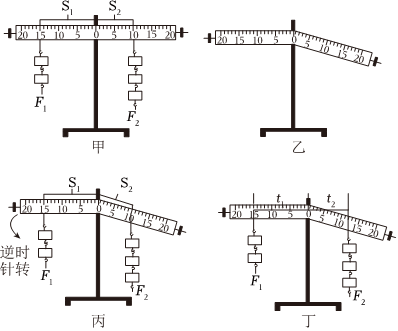

(1)将中点置于支架上,杠杆静止时右端下沉,应将杠杆两端的螺母向 (选填“左”或“右”)调节,使杠杆在不挂钩码时保持水平位置平衡。调平后,进行了三次实验,记录数据如表一,由表中数据可得出初步结论:F1×s1F2×s2(选填“=”或“≠”)(s1和s2分别表示支点O到F1和F2作用点的距离)。

表一

(2)上面的结论是否适用于其他形状的杠杆呢?同学们找来如图乙所示的曲臂杠杆,不挂钩码时调节左端直杆在水平位置平衡,按照图甲的位置挂上与图甲相同的钩码,如图丙所示,发现杠杆不能在图乙位置平衡,说明上面结论 普遍性(选填“具有”或“不具有”)。移动右侧钩码至图丁位置,杠杆重新恢复平衡,老师提示同学们尝试测量支点到力的作用线的距离l,看看有什么发现。实验次数 F1/N S1/cm F2/N S2/cm 1 1.0 15 1.5 10 2 1.5 20 2.0 15 3 2.0 10 1.0 20

(3)同学们改变两边钩码数量,移动钩码,使杠杆重新在图乙位置平衡,记录F1、S1、l1和F2、S2、l2。重复以上操作,数据记录如表二:

表二

分析数据发现,F1×s1F2×s2,F1×l1F2×l2(选填“=”或“≠”),“支点到力的作用线的距离”影响了杠杆的平衡,物理学中用物理量 来描述这个距离,比较s1和l1,s2和l2的大小可知(1)问中把杠杆调到水平位置的目的是便于 。最后同学们通过该实验认识到要得到具有普遍性的结论必须要 。实验次数 F1/N S1/cm L1/cm F2/N S2/cm L2/cm 1 2.0 9 9 1.5 13.5 12 2 3.0 10 10 2.5 13.8 12 3 2.5 8 8 2.0 11.5 10 发布:2024/8/7 8:0:9组卷:35引用:1难度:0.5 -

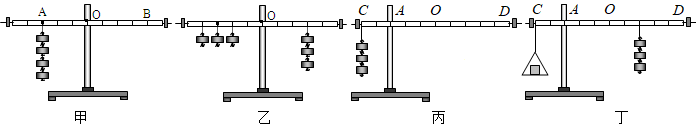

2.小明在探究杠杆平衡条件实验中所用杠杆质量分布均匀,每个钩码质量均为50g。

(1)实验前没有挂钩码时,发现杠杆右端高,要使杠杆在水平位置平衡,应将杠杆左端的螺母向 调节。

(2)实验中小明发现用图乙所示的方式悬挂钩码,杠杆也能在水平位置平衡,但老师建议不宜采用这种方式,其主要原因为 。

A.一个人无法独立操作

B.不方便测量力臂

C.力和力臂数目过多,不易得出结论

D.杠杆受力不平衡

(3)完成实验后小明突发奇想,想利用该杠杆(重心始终位于O点)制作一个可以直接测量质量的“杆秤”。

①如图丙所示,以杠杆上的A点为支点,当在C位置挂3个钩码,杠杆在水平位置刚好平衡,则该杠杆的质量 g。然后小明将C位置的3个钩码取下,挂到右侧作为“秤砣”。

②为了将该“杆秤”的零刻度线标在A位置处,小明应在图丙C位置处装配一质量为 g的吊盘。

③接着小明在图丁的D位置标记上该“杆秤”能测的最大质量 g,并将其它质量数均匀标记在AD之间的刻度线上,完成“杆秤”的制作。

④小红用小明制作好的“杆秤”测一物体的质量,不留意只将两个钩码作为“秤砣”来使用,则小红的测量结果会 (选填“偏小”、“依然准确”或“偏大”)。发布:2024/8/31 1:0:8组卷:54引用:2难度:0.6 -

3.在“探究杠杆的平衡条件”实验。

3.在“探究杠杆的平衡条件”实验。

(1)先调节平衡螺母,如发现杠杆右端偏高,则可将右端的平衡螺母向 调节,使杠杆在水平位置平衡,其目的是为了 ;

(2)待杠杆在水平位置平衡后,分别在两边挂上钩码,在杠杆上移动钩码的位置,使杠杆在水平位置平衡,理由是 ;

(3)在实验中记录了下列一些数据,但未完整,请将未完成的空格填好;

从表中的数据可以分析知道,杠杆的平衡条件写成式子F1L1=F2L2;左边 右边 次数 F1/N L1/cm F1L1 F2/N L2/cm F2L2 1 2 10 20 4 5 20 2 2 20 40 2 20 40 3 4 15 60 5 60

(4)只做第1次实验,得出数据,(填“能”或“否”)得出结论;

(5)有位同学在实验中,只做了一组数据是:F1=2N,L1=10cm,F2=10N,L2=2cm,于是他得出结论的是:“动力+动力臂=阻力+阻力臂”如何评价?。发布:2024/8/3 8:0:9组卷:10引用:2难度:0.5